*출처:다음카페-상촌 김자수 기념사업회 글쓴이: 금소영당/김현숙

http://cafe.daum.net/hskk2005-5/VVl/1634

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 본 블로그의 /촌철살인/면에 있는 [허구의 짱골라, 중국이라는 환상을 벗어던지자!]을참고하세요.이 게시물은 대용량이라 불러들이는데 1분 정도의 시간이 걸릴 수도 있습니다.

세계 4대 발명의 진정한 종주국 2

北韓, 2천년전 방위관측기 발굴 발표 연합뉴스 / 기사입력 1993-05-13

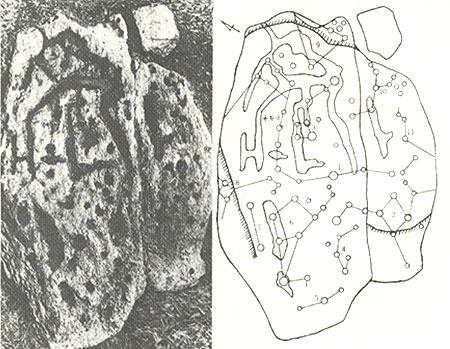

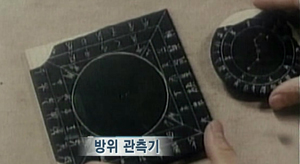

(서울=聯合) 北韓은 최근 平壤 통일거리 건설현장에서 2천년전 천체의 별자리를 통해 방위를 판단하던 `방위관측기'를 발굴했다고 중앙방송이 11일 보도했다. 건설건재대학 등과 공동으로 통일거리 건설현장에 대한 유물.유적발굴사업을 진행한 결과 5백여기의 무덤과 10여개의 건축지.시설물을 발견하고 5천여점의 유물을 수집했는데 특히 2천년 전의 나무곽무덤에서 출토된 이 방위관측기가 전문가들의 관심을 모았다고 이 방송은 전했다. 원형판을 방형판 위에 놓아 이를 회전시키도록 만들어져 있는데 이같은 구조는 천체의 별자리를 통해 방위를 판단하던 것으로 분석됐다는 것이다. 청동제품과 장검, 창, 도끼, 단지, 촛대 등 철제품도 다량 발굴했는데 청동제품 가운데는 2천년 동안이나 녹이 슬지 않은 것이 많아 당시의 방부제 제조기술이 뛰어났음이 입증됐다고 이 방송은 전했다. 붓.벼루와 글이 적힌 나무필적, 고대말-중세초의 鐵기술을 보여주는 잔.바리, 발이 가늘고 섬세한 명주 등도 다수 출토됐다고 이 방송은 전했다.(끝)

그림 : 고조선 유적에서 출토된 방위관측기

<<삼족오, 고대 한류를 밝히다! 클릭참조>> <<까마귀 클릭참조>> <<삼족오의 정체는? 클릭참조>>

태양의 흑점

<<천문학으로 알아보는 역사 클릭참조>> <<한사군은 한반도에 없었다. 클릭참조>> <<한글판 '천상열차분야지도'와 '혼천도' 클릭참조>> <<고려때도 ‘오로라’ 있었다 클릭참조>>

나침반은 고조선시대 이래로 삼국시대에서 꽃피다! 선조들이 다른 문명과 마찬가지로 처음에는 물에 뜰 수 있는 나무토막, 조롱박, 갈대나 가죽주머니 등을 이용하여 강이나 바다 속으로 들어가 어로 작업을 했을 것은 당연한 일이다. 그 후 수상 생활에 따른 경험이 축적되자, 통나무의 가운데를 파낸 통나무배가 이용되었다가 나무널판이나 통나무 등을 조립한 조립선(뗏목 등)들로 발전한다. 처음에는 사람이 직접 노를 저었고 좀 더 발전하여 돛을 이용하는 배가 등장하며 점차 조선 기술이 발전하여 현대와 같은 대형 선박으로 이어진다. 작살,낚시 등이 출토되었다. 특히 서포항 4기층에서는 고래뼈로 만든 노의 술부분은 등쪽이 좁고 끝 쪽이 넓은데(길이 31센티미터, 두께 1.5센티미터, 끝 쪽의 넓이가 13센티미터), 고래뼈로 노를 만들었다는 것은 나무보다 고래뼈가 견고하다는 것을 당시 사람들이 알고 있었다는 것을 알려준다. 이것은 울산군 언양면 대곡리 반구대에 있는 바위그림을 보아서도 알 수 있다. 벽화에는 물고기, 고래, 호랑이 등 짐승은 물론 사람들이 타고 고래를 잡는 배도 보인다. 뱃길로 마한에 갔다는 기사에서 보인다. 이것은 고조선과 마한에 배를 정박시킬 수 있는 항구가 있었고 수천 명의 군사를 태울 수 있는 배들이 있었다는 것을 뜻한다. 이러한 배들은 전쟁이 일어나면 전투에 사용되었을 것으로 추정되므로 당시에도 이미 육군과 수군이 편성되어 있음을 알 수 있다. 공손연을 공격하자고 보낸 사신 사굉과 진구가 압록강 하구에 있는 안평구라는 항구에 도착했다는 기록이 있다. 특히 607년에 고구려군이 바닷길을 이용하여 백제의 송산성과 석두성(아산만 남쪽 당진군 한진리로 추정)을 공격했다는 기록은 고구려 수군이 해안을 따라 수천 리를 항해할 수 있는 선박을 보유하고 있었다는 것을 알려준다. 일본과의 왕래로 조선기술도 전달되어 『일본서기』에는 271년 백제사람의 후손이 일본에서 선장으로 일했고 백제의 선박에 의해 기술자와 학자들의 왕래가 빈번하게 있었다. 특히 일본 사람들은 규모가 크고 든든한 배를 ‘백제배’라고 불렀다. 전함을 수리했고 583년에는 ‘선부서(船府署)’를 설치했다는 것을 볼 때 조선기술이 매우 발달했음을 알 수 있다. 있는지 위치를 정확하게 아는 것이 매우 중요하다. 이때 요긴하게 사용될 수 있는 것이 나침반이다. 있고 5월에는 급찬 지진산 등을 통해 자석 두 상자를 당에 보냈다는 기록이 있다. 중국의 나침반은 송나라 때 발명한 것으로 되어 있으므로 이런 자료를 보더라도 세계 최초로 나침반을 발명한 나라는 신라로 볼 수 있다. ‘신’자가 빠진 나침반으로 읽는 것으로도 알 수 있다. 나침반에 대한 기록은 통일신라가 등장한 이듬해이지만 통일신라 전에 나침반이 사용되었음이 틀림없으며 어느 나라보다 나침반을 사용했다면 당시 항해술도 매우 앞섰다는 것을 미루어 짐작할 수 있다. <<삼국시대 이전부터 발전해온 화약 클릭참조>>

장보고의 꿈, 신라의 꿈 (출처 : 히스토리아 블로그) ※ 이 글은 KBS 역사스페셜(2005.11.18) "장보고선단 대양 항해 어떻게 가능했나?" 의 내용을 정리한 것입니다.

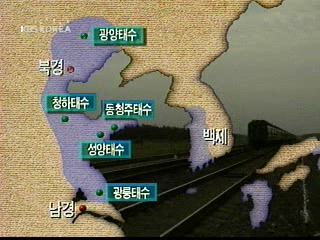

장보고(張保皐)의 동북아 해상 네트워크

-청해진을 중심으로 인적, 물적 네트워크를 형성하다

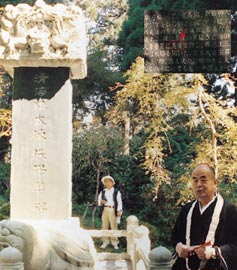

중국 산둥성 적산포는 장보고가 활동할 당시 재당 신라인의 흔적이 가장 많이 남아 있는 곳이다. 즉, 청해진의 장보고 선단이 중국의 거점으로 삼았던 곳 중의 하나인 것이다. 적산포 언덕에는 장보고의 기념탑이 우뚝 서있다. 적산포의 법화원은 바로 장보고 선단이 세운 사찰이다. 법화원은 알곡 500여 석 이상을 거두던 대규모 사찰이었다. 장보고는 청해진을 근거로 중국 각지의 관리인을 통해 국제무역의 상권을 장악했 갔다. 장보고는 재당 신라인의 거주지를 중심으로 중국 동해 연안을 따라 인적, 물적 네트워크를 형성하고 있었다. 장보고시대 국제무역항으로 이름높던 양주는 바다와 아울러 운하 교통이 발달하여 일본, 신라 등과 활발한 교역을 펼쳤던 곳이다. 이곳에서도 많은 신라인이 거주했다. 이들은 바다를 통한 국제무역과 운하를 통한 내륙상권을 모두 장악하고 있었다. 양주와 더물어 역시 국제무역항의 하나였던 초주(회안시)가 있다. 일본의 승려였던 엔닌은 이곳 초주에서 신라 선원 60여 명이 일본에 견당선을 이끌었다고 기록하고 있다. 당시의 문화 상권 역시 신라인들이 장악하고 있었던 것이다.

이들은 소금, 숯 등 부가가치가 높은 물품의 생산과 유통에 종사하고 있었다. 이처럼 재당신라인들을 선박 제작과 항해에 대해서 탁월한 능력을 보여주었다. 이들이 바로 해상을 통한 국제 무역과 운하를 통한 내륙 상권의 핵심이었던 것이다. 그리고 이들은 모두 장보고 선단과 연결되어 있었다. 이처럼 재당 신라인들은 장보고 선단의 또 다른 주역이었던 것이다. 중국 강소성의 연수현 역시 재당 신라인들의 근거지였다. 엔닌은 당시 신라인들의 영향력에 대해서도 기록하고 있다. "신라 선원이 하선하였는데 하루종일 돌아오지 않아 배가 출발하지 못했다. " 즉, 신라인이 없으면 배가 출항조차 못했다는 것이다. 연수현 가까운 곳의 숙성촌(신라인의 유적지), 이곳에는 아직도 재당 신라인의 흔적이 남아있다. 이들 역시 장보고 선단의 일원이었다.

지금도 일본의 주요 국제 무역항인 하까다항, 장보고 시대 국제 무역을 관장하던 곳은 규슈 대제부(다자이후)였다. 즉, 이곳에서 입출항, 무역품 거래 등 공식 업무가 이루어졌던 것이다. 향춘신사는 신라인이 "자신은 신이다."라면서 절을 짓게 했다는 창건 기록이 있는 곳이다.

"아마도 일본인보다 신라인이 동아시아의 바다 코스 같은 것을 잘 알고 있었습니다. 그리고 중국의 당나라로 건너가면 당나라에는 신라인이 많이 살고 있었기 때문에 그런 사람들과도 네트워크를 만들 수 있었습니다. 그렇기 때문에 신라인의 네트워크에 일본의 견당사나 그 밖의 일본인들이 협력을 구하고 의존했다는 기술이 있습니다."(스즈키 야스타미 교수 : 국학원 대학 사학과)

그렇다면 장보고는 일본에 어떤 존재로 남아 있을까? 교토에 있는 적산선원, 엔닌의 유언에 따라 세운 사찰이다. 이곳에는 그의 유언에 따라 적산명신을 모셨다. 즉 그가 일본으로 돌아올 때 풍랑을 만나 위험에 처했는데 그때 자신을 구해준 이가 바로 적산명신 (신라명신)는 것이다. 자세히 보면 그는 활을 들고 있다. 장보고의 어릴 적 이름이 바로 활과 관련된 '궁복(弓福)'이었다. 이 적산명신은 바로 장보고를 묘사하고 있는 것이다.

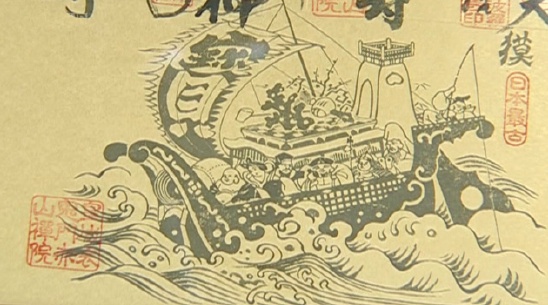

엔닌이 풍랑을 만나 위험에 처한 모습, 깃발에 장보고의 '보'자가 보인다.

"장보고가 단순한 무역왕이 아니라 해상왕이 될 수 있었던 이유는 바로 동아시아 전체를 연결하는 물류망, 즉 바닷길을 장악한 데 있습니다. 인적 네트워크의 문제인데요, 재당 신라인, 본국 신라인, 재일 신라인을 하나로 연결시켜서 이른바 항운 조직을 일원화시켰다는 것이 가장 중요합니다. 장보고는 기본적으로 육지에서의 면의 나라가 아니라 바다에서의 선의 나라를 세운 특별한 사람입니다. "(윤명철교수 : 동국대 사학과)

9세기 장보고 선단, 거기에는 청해진 본진의 사람들뿐만 아니라 재당 신라인, 재일 신라인 등 숨은 주역이 함께 하고 있었다. 이 곳 장도의 청해진을 근거로 동아시아 3국의 바다를 장악, 국제 무역의 핵심이 되었다.

장보고 선단, 세계 무역의 한 축을 담당

-해상 실크로드를 누빈 신라인

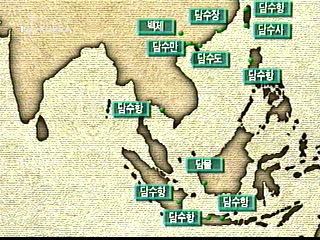

당시 장보고 선단은 세계 무역 질서의 한 축을 당당히 차지하고 있었다. 장보고 선단이 멀리 아랍까지 연결되었다는 증거가 있다. 화려한 꽃문양 무늬가 장식된 화문빗은 바로 아랍산 거북 등껍질로 만들어진 것이다. 지난 1961년 세계 최초의 목판인쇄물인 무구정광 다라니경이 발견된 불국사 석가탑, 이 때 함께 발견된 유향 역시 아랍 물산으로 확인되었다. 이미 오래 전부터 신라와 아랍 사이에는 교역품이 오갔던 것이다.

그렇다면 장보고 선단과 아랍과는 어떤 연관이 있을까? 이집트는 고대 아랍 문명의 상징이다. 이집트의 국립도서관, 이곳에는 매우 흥미로운 서적 한 권이 보관되어 있다. 이브쿠르드지바가 쓴 '제 도로와 제 왕국지'라는 기행문에는 '신라'라는 나라 이름이 뚜렷이 기록되어 있다. 또한 당시 신라에 대한 묘사와 아울러 명주, 비단, 녹향, 노회(알로에), 말안장, 호랑이 껍질, 도기, 고라이브 (인삼) 등 신라로부터 들여오는 물품의 목록이 상세히 기록되어 있다. 또 다른 기행문에는 신라의 지도까지 표기되어 있다. 이 시대에 이미 이집트는 신라의 존재를 알았던 것이다.

이런 기행문이 나온 시대는 바로 해상 실크로드시대, 육로를 통한 실크로드 대신 발달한 항해술을 바탕으로 해상 실크로드가 각광받던 시대였다. 바로 장보고 시대였다. 아프리카, 아랍을 출발한 해상 실크로드는 인도양을 거쳐 중국 양주 등에서 청해진의 장보고 선단이 있는 곳까지 합류했다.

해상 실크로드의 출발점이자 기착지인 양주, 이곳의 당성박물관에는 신라인 최치원관이 마련되어 있다. 최치원의 저술 계원필경에는 당시 교역품들이 자세히 기록되어 있다. 인삼, 천마를 비롯한 약재, 금은동 공예품 금은장 벼루갑과 벼루대, 은연적, 금동가위, 각종 비단, 칠기, 고급 인장, 은수저 등등. 이것들은 대부분 귀족과 왕족들이 사용하던 고급 수공예품들이었다.

"문화해상 실크로드를 남해로라고 부르는데 남해로를 중국과 한반도와 일본 열도를 연결시키는 그런 역할을 했던 것이 장보고의 중요한 역할 중의 하나였습니다." (강봉룡교수 : 목포대 역사문화학부)

당시 아랍과 신라의 교류 흔적은 경주에서도 발견할 수 있다. 원성왕의 무덤으로 추정되는 괘릉에는 서역인상이 무덤의 수호신으로 서있다. 이들 아랍인들이 아무런 거부감없이 신라 사회에 편입될 정도로 교류가 활발했다는 증거인 것이다.

그렇다면 장보고 선단의 무역 규모는 얼마나 되었을까?

일본 황실의 유물 보관소인 정창원, 이 정창원 도록에는 당시 교역품들이 소개되고 있다. 당시 장보고 선단이 취급했던 물품은 일본에서는 이들 물품을 구입하기 위해서는 미리 구입 신청서를 작성해야 했다. 그만큼 장보고 선단의 물품이 일본에서는 가치가 높았던 것이다. 일본 길고에 따르면 장보고 선단 물품 구입에 가산을 탕진하는 경우도 있었던 것으로 전한다.

"신라인 장보고가 작년 12월 말안장 등을 바쳤는데, 그들이 가지고 온 물건은 민간에 ?겨 교역할 수 있게 하라. 다만 백성들로 하여금 값을 어기고 다투어 가산을 기울이지 않도록 하라"(속 일본후기 841년 2월 무진조)

"자기 집안의 모든 가산을 탕진해서 장보고가 가져온 물건들을 경쟁적으로 구매하려고 해서 장보고의 물건이 가격이 폭등하는 그런 현상이 일어나고 가산이 탕진되는 그러한 사회적 문제까지 일어나게 되는 것입니다. 그래서 국가에서 그러한 가격의 폭등을 방지하기 위한 통제, 개입을 하기도 합니다만 그게 제대로 이루어지지 못하는 그런 상황이었죠."(강봉룡교수 : 목포대 역사문화학부)

이러한 장보고 선단의 무역 규모를 짐작케 하는 기록이 있다. '속일본기'에 의하면 신분에 따라 물품의 구입을 제한하고 있는데 일본은 장보고 선단의 물건을 사기 위해 목면 7만둔(屯)을 지급하고 있다. 이것은 얼마나 될까?

"면 7만둔 정도를 지급했다고 했는데 이것을 당시 일본측의 곡가로 환산했을 경우에 한 2만6천석 정도의 곡가로 환산할 수 있습니다. 이것을 현재의 화폐가치로 환산하면 1석=80kg이 20만원 정도 되니까 52억 정도의 규모로 추정할 수 있습니다. "(박남수 연구관 : 국사편찬위원회)

이러한 장보고 선단의 활약은 당시 일본 신분제사회의 기반마저 흔들었다. 장보고 선단과의 무역으로 경제력을 쌓은 신흥 세력들이 나타나기 시작한 것이다. 미야타마로 역시 그런 인물 중의 하나였는데 이로 인해 중앙 귀족들로부터 죽임을 당했다.

"일본 중앙 귀족들은 신라 상인들이 내항하면 선금을 주고 물건을 대량구입했는데 어떻게 하면 좋은 물건을 구입할까 서로 경쟁하는 일이 820-830년대에 있었고 그 과정에서 이런 일이 발생한 것입니다. "(이성시교수 : 와세다대학)

이 시기 일본은 장보고를 보배 보자에 높을 고자로 표기하고 있다. 장보고 선단의 위상과 영향력을 말해주는 것이다. 1200여 년 전, 우수한 신라선과 탁월한 항해술, 그리고 대양을 거첨없이 건넜던 항법을 가졌던 장보고 선단, 그들은 동아시아를 넘어 해상 실크로드의 주역이었다. 한반도 서남해안의 장도를 거점으로 했던 장보고 선단, 그들은 새로운 세계의 해상 무역의 한 축을 담당하고 있었다.

장보고선단 대양 항해의 비밀

-역풍을 뚫고 대양을 가로지르다

장보고는 일찍이 당나라에 건너가 무령군소장으로 활약하다 귀국, 1만의 군사로 해로의 요충지 청해 (淸海:莞島)에 진(鎭)을 설치하고 휘하 수병을 훈련시켜 서남해안의 해적을 완전히 소탕한 인물이었다. 그 후 그는 신라와 당, 일본을 연결하는 삼각무역을 통하여 동북아의 해상무역을 독점하였다.

장보고 선단의 활동을 전하는 중요한 기록이 있다. 당에서 불교를 공부하고 일본에 돌아와 천태종을 전파한 일본 승려 엔닌이 쓴 '입당구법순례행기'가 바로 그것이다. 이 기록에 따르면 엔닌은 중국을 오갈 때 신라선(장보고의 선단)을 이용했다고 한다. 엔닌은 신라선이 파도를 헤치는 능력이 우수하여 일본에서도 신라선을 만들기 위해 많은 노력을 기울였다고 기록하고 있다.

일본과 당을 오가기 위해서는 대양을 가로질러여 한다. 따라서 신라의 무역선은 강이나 하천, 연안을 항해하는데 적합한 평저선이 아니고 대양 항해가 가능한 첨저선이었을 것으로 추정된다. 바닥이 평평한 평저선은 왜란 때 우리 수군의 전선이 이미 입증했듯 얕은 바다에서 기동력있게 선회할 수가 있어 학익진과 같은 진법을 가능케 했다. 그러나 장보고 선단처럼 대양을 가로지르기 위해서는 높은 파도를 이겨낼 수 있도록 배의 중심 부분에 지지대를 놓은 V자형의 첨저선이 아니면 불가능하다. 엔닌의 기록에도 신라선은 파도가 동쪽에서 치면 서쪽으로 기울고 서쪽에서 치면 동쪽으로 기울었다고 되어있는데 이는 신라선이 첨저선이었음을 의미하고 있다. 또한 그 구조가 수밀격벽(배 내부에 좁은 간격으로 격벽이 있음)으로 되어 있어서 배가 파손되어도 파손된 칸만 밀폐시킨 후 바로 항해가 가능했다고 한다. 말하자면 비상항해가 가능했던 것이다.

그림 : 수밀격벽구조로 비상항해가 가능한 원리

그러면 배의 규모는 어떠했을까?

목포해양박물관에 소장되어 있는 신안선을 보면 3층건물 높이의 규모이다. 엔닌의 기록에 따르면 일본이 견당사를 보낼 때 신라선을 이용했다고 하는데, 150명의 인원과 조공품, 무역품 등을 실었다고 하니 신라선은 적어도 신안선 크기의 150톤 이상의 배였을 것으로 추정된다. 현재 동양에서 발견된 최대 규모의 무역선은 천주만 출토선인데, 길이가 35m이고, 200톤의 적재가 가능하므로 배의 무게까지 합치면 300톤에 달한다. 따라서 신라선도 신안선과 천주만 출토선 사이의 규모였을 것으로 생각된다.

전선이 아닌 무역선, 게다가 대양을 건너는 배라면 노를 사용하기는 어렵다. 그러므로 신라의 무역선은 사각돛이 2개 이상 달린, 노를 사용하지 않는 범선이었을 것이다.

범선은 바람으로 운항한다. 장보고 선단의 대양 항해에는 불가사의한 점이 있었다. 바람이 순풍이 아니라 역풍일 때 어떻게 항해를 했을까? 우리나라를 둘러싼 서남해안에는 하절기 6개월동안은 남동풍이, 동절기 6개월동안은 북서풍이 분다. 이른바 계절풍이라는 것인데, 엔닌에 따르면 신라선을 타고 21일만에 중국을 갔다왔다고 한다. 그렇다면 장보고의 선단이 역풍을 뚫고 운항을 했다는 이야기가 된다. 그것이 어떻게 가능했을까?

현대 요트는 삼각돛을 45˚까지 기울여 맞바람을 이용한 역풍 항해가 가능하다고 한다. 다만 배가 역풍에 밀리는 것을 방지하기 위해 요트 아래에 1m 크기의 킬(keel)이라는 것을 달고 그것을 이용해 부력을 일으켜 앞으로 나아간다고 한다.

그런데 엔닌의 기록에 따르면 좌초된 신라선 하부에 누아(피수판)라는 것이 있었다고 한다. 이는 킬과 같은 용도로 쓰인 것으로, 장보고 선단은 돛을 비틀어 측면풍을 이용 지그재그로 항해하는 방법을 터득하고 있었다는 이야기가 된다.

그림 : 누아를 장착한 배의 모습 장보고 선단의 대양 항해에는 또 하나의 미스테리가 있다.

원양 항해는 방향과의 싸움이다. 연안을 항해할 때는 연안의 지형과 섬 등을 이용하여 항해한다. 이를 지문항법이라고 한다. 그러나 망망대해를 가로 지를 때에는 지문항법으로는 불가능하다. 이 때 사용하는 것이 천문항법이다. 천문항법은 낮에는 해, 밤에는 달과 별을 보고 항해한다. 북극성과 북두칠성은 천문항법에 있어서 가장 많이 쓰이는 지표라고 할 수 있다. 그러나 천둥치고 비가 내리는 악천후 속에서는 이 천문항법도 무용지물이 된다. 즉, 천문항법만 가지고 대양을 가로지르는 것은 모헙이라는 이야기다.

그러면 장보고 선단은 어떻게 방향을 찾았을까? 배가 원거리를 항해할 때는 출발점에서 1˚만 틀려도 목적지에 가서는 큰 오차가 난다. 심한 경우 배가 엉뚱한 방향으로 가고 만다. 현대의 전문가들은 나침반 없이는 대양에서의 항해가 불가능하다고 보고 있다.

장보고 선단은 악천후에서도 항해를 했다고 한다. 장보고 선단이 나침반을 이용했는지는 현재 알 수 없다. 흔히 나침반은 11세기 중국에서 발명되어 유럽으로 전파되었다고 전해진다. 그러나 우리나라에서는 평양의 고조선 유적에서 방위관측기 같은 것이 출토되었고, 장보고 시대보다 200여 년 앞선 문무왕 때 자철광을 캐서 자석을 만들어 사용했다는 기록이 보이고 있다. 이로써 장보고 선단이 나침반과 같은 것을 이용해 항해했을 것으로 추측할 수 있다. 그러한 추측을 뒷받침하는 증거는 많다. 청동기 시대 고인돌이나 고구려 고분 벽화에 별자리가 그려져 있다던가, 고구려 장수왕 때 서해를 통해 중국으로 말을 보냈다는 기록이 나온다던가 하는 것들이다. 또한 중국측 기록에 '신라 선원이 없으면 배가 출항하지 못했다'는 것으로 봐서 대양을 건너는 신라인들만의 항해술이 있었음을 알 수 있다.

※ 범선이 역풍을 이용하여 전진하는 과학적 원리에 대해서는 부산광역시 요트협회 홈페이지의 http://www.busanyacht.co.kr/library/library03.html 에 그림과 함께 자세한 설명이 나와있습니다.

나침반羅針盤

자기나침반의 원리는 11세기 송나라 심괄(沈括)의 ≪몽계필담 夢溪筆談≫에 최초로 기술되어 있으며, 오늘날의 자기나침반은 1302년 이탈리아인 조야에 의하여 제작된 것으로 알려진다.

고속회전의 자이로 축에 추를 달아서 지구 자전의 자전축을 지시하게 한 자이로나침반은 1906년 독일인 안슈츠(Anshuts,H.)에 의하여 창안된 것으로서 실용화되기 시작한 것은 1911년부터이다. 이 나침반은 진북(眞北)을 지시하는 힘이 강하기 때문에 자기나침반을 사용하기 곤란한 고위도지방의 항해에서도 사용이 가능하며 자기나침반 같은 편차의 결점도 보이지 않는 장점이 있다.

나침반의 기원과 관련해서 고대 중국의 문헌들을 살펴보면, 기원전 4세기 경 춘추전국시대의 문헌으로 보이는 귀곡자(鬼谷子)'에는 "정(鄭)나라의 사람들은 옥(玉)을 가지러 갈 때, 길을 잃지 않도록 지남기(指南器; 남쪽을 가리키는 기구라는 뜻)를 가지고 간다."는 구절이 나온다. 근대적인 의미의 과학에 관한 저서라고 보기는 어려우므로 그것이 곧 나침반 발명을 의미한다고 생각하기는 힘들겠지만, 최소한 어느 정도 관련이 있을 것으로 추측할 수 있다.

나침반 이외에도 중국에서 만들어진 방위를 알려주는 장치로서 지남차(指南車)라는 것이 있는데, 이것이 나침반과 관련이 있는지에 대해서는 상당한 논란이 되어 왔다. 주나라의 주공(周公)이 기원전 12세기 경에 지남차를 발명했다는 얘기도 있고, 그밖에도 중국의 여러 과학자, 기술자들이 지남차를 만들었거나 개량했다는 기록이 있는데, 송사(宋史) 여복지(輿服志) 등에 나온 지남차의 구조를 미루어 보건대, 수레 위에 수직으로 세워 놓은 목제인형이 톱니바퀴 장치에 의하여 늘 남쪽만을 가리키는 것이지, 속에 자석이나 나침반이 장치되어 있는 것은 아니라는 것이 오늘날의 정설이다.

실=== History ===제=== History ===역=== History ===사=== History ===추=== History ===적

# KBS-1TV HD 역사스페셜 `장보고 선단의 비밀을 밝혀낸다'

지금까지 잘 알려지지 않았던 장보고의 배! 과연 장보고는 나침반을 사용했을까? 1200년 전, 장보고는 어떻게 거친 동아시아의 바다를 장악했을까?

해신, 해상왕 장보고! 과연 그는 어떤 배를 이용하여 동아시아 바다를 항해했을까? 장보고의 신라선형 범선 복원! 그 복원과정을 통해 드러나는 장보고 선박의 특징은 무엇인가? 1200년 전, 탁월한 항해술과 항로법으로 바다를 제패한 장보고 선단의 비밀이 밝혀진다.

▶ 전격공개! 장보고의 신라선형 범선 복원 - 해신 장보고, 그의 신라선형 범선은 어떤 배인가?

우리 역사상 바다를 무대로 대활약을 펼친 몇 안 되는 인물 중의 하나인 장보고! 과연 그는 어떤 배를 이용하여 해상 왕국을 건설했던 것일까? 또한, 일본 천태종의 창시자 엔닌, 그의 일기 곳곳에 담긴 장보고의 신라선에 대한 기록! 장보고의 신라선은 대체 어떤 배였기에 엔닌은 일기 곳곳에 그에 대한 기록을 남겼던 것일까? HD 역사스페셜에서 철저히 분석하는 장보고의 신라선형 범선! 복원과정을 통해 밝혀지는 장보고 선박의 특징은 과연 무엇인가? 엔닌 일기를 비롯한 기록에서 발견되는 장보고 신라선의 우수성! 거친 대양항해와 역풍항해까지도 가능했던 장보고 신라선의 독특한 구조를 철저히 분석해본다.

▶ 장보고 선단, 나침반을 이용했다?!

바다를 중심으로 동북아 일대의 광범위한 네트워크를 형성한 글로벌 CEO 장보고! 과연 장보고 선단은 어떻게 정확하게 방향을 잡아 목적지까지 갈 수 있었던 것일까? 지금까지의 기록이나 연구결과를 보면 장보고 선단이 나침반을 이용했다는 흔적은 발견되지 않았다. 그러나 육안 항법만으로는 항해가 불가능한 것이 사실, 게다가 낙랑고분에서 발견된 식점천지반, 이는 장보고보다 600년 앞선 시기, 이미 육지에서는 지남반(나침반)이 사용됐다는 것인데... 그렇다면 장보고 선단은 나침반을 이용했던 것일까? 탁월한 항해술과 항로법으로 바다를 제패했던 장보고 선단, 그들의 나침반 이용 가능성을 타진해본다.

▶ 글로벌 종합상사, 장보고 선단 - 숨은 주역들을 찾아라!

장보고가 해상 무역제국을 건설할 수 있었던 비결은 바로 그가 네트워크를 적극적으로 구축하고 활용했기 때문이다. 또한, 그 뒤에는 눈에 보이지 않는 장보고 선단의 숨은 주역들이 존재했기에 가능했던 것! 장보고는 재일 신라인 사회와 청해진, 그리고 재당 신라인 사회를 연결하는 네트워크를 구축함으로써 동북아의 해상 교역로를 단기간에 장악할 수 있었다. 즉, 장보고는 신라방을 역관으로 이용하고 사찰을 정보교환의 장으로 활용하여 오늘날 종합상사에 버금갈 정도의 강력한 정보력과 교섭력을 확보할 수 있었던 것이다. 서남 해안의 장도를 중심으로 동아시아 바다를 주름잡던 장보고 선단, 그 중심에 존재했던 장보고 선단의 숨은 주역들을 만나본다.

▶ 장보고 선단, 세계의 바다를 누비다!

장보고 선단이 취급했던 물품 중에 눈길을 끄는 것이 있다. 바로 거북 등껍질로 만든 대모, 그런데 이 거북은 현재 오만 지역에서 발견된다고 하는데... 게다가 무구정광 대다라니경과 함께 발견된 향료, 이 역시 아랍에서 건너온 것이라고 한다. 이는 당시 장보고 선단의 활동범위가 중국을 거쳐 서역 아랍까지 미쳤다는 것을 보여준다. 과연 장보고 선단의 활동범위는 어느 정도였으며, 그 세력과 재력은 얼마나 되었던 것일까? 1200년 전, 중국을 거쳐 해상 실크로드를 통해 서역 아랍까지 그 영역을 확대하고 있었던 장보고 선단의 비밀을 밝혀본다.

철저분석, 장보고 선단 대양항해 어떻게 가능했나?

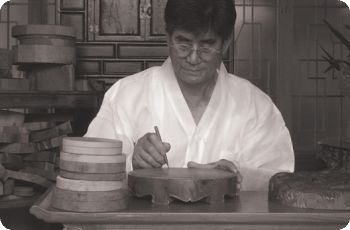

# 삶과 세상의 이치를 새기는 윤도장輪圖匠, 김종대 (출처 : 문화재청 블로그 / 글쓴이 : 문화재사랑)

공간 속에 사는 사람의 머물고 나아감은 방위로 결정된다. 그리고 그 방위는 지구의 적도를 동서의 횡으로 나누고, 자오선을 기준으로 남북으로 나누어 가늠한다. 항해를 하거나 원행을 할 때만이 아니라 음택(무덤)이나 양택(집터)을 정할 때도 우리 선조는 주역이나 음양오행사상에 따라 그 방위를 신중히 결정했던 것이다. 자력이 있는 철침을 가지고 그 방향을 정했던바, 우리가 흔히 부르는 나침반이 그것으로 예로부터 내려오는 명칭은 ‘윤도’라 부른다.

낙산 보건소 옆의 아담한 한옥과 현대식으로 지어진 2층 건물이 바로 목적지임을 직감할 수 있었다. 흰 모시 적삼 차림으로 아직도 소년처럼 풋풋한 미소를 띤 노인, 그가 바로 전통 윤도의 맥을 잇고 계신 김종대 선생(74세·중요무형문화재 제110호)이었다. 짙은 눈썹에 새치조차 별로 보이지 않는 빽빽한 모발, 뚜렷한 이목구비는 아무래도 선생의 연세를 의심하기에 충분했다. 땀을 흘리는 필자를 에어컨이 돌아가는 전수관으로 안내한 그는 시원한 음료수부터 권했다. 이어서 윤도에 대한 유래와 설명으로 인터뷰를 시작했다.

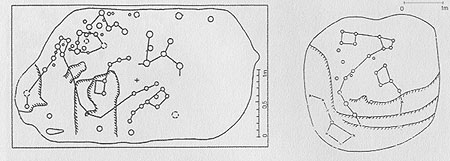

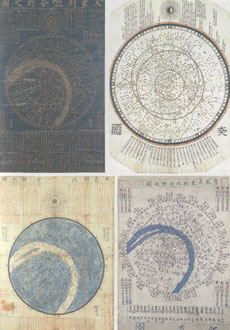

윤도는 24방위를 원으로 그려 넣은 풍수 지남침指南針을 말하는데 나침반羅針盤, 패철佩鐵, 나경 羅經등 다양한 명칭으로 불린다. 중국 한대漢代에 점을 치는 도구로 사용되었으며 우리나라에는 A.D 1세기경으로 추정되는 낙랑고분에서 식점천지반式占天地盤이라는 패철이 출토되어 그 유래를 알 수 있다. 식점천지반은 하늘과 땅을 상징하는 원반과 방반의 두 반으로 이루어져 있는데, 원반의 중심에는 북두칠성을 두고, 그 주위로 12간지를 기입하였다. 본격적으로 윤도가 사용된 것은 조선시대 들어와 풍수사상이 생활과 밀접해지고 일반화되면서부터인 데 윤도라는 명칭은 조선 「선조대왕실록」에 처음으로 등장한다. 사대부들은 부채의 끝에 선추扇錘라고 부르는 작은 2·3층(윤도에 새겨진 동심원의 수)짜리 패철을 만들어 매달고 다닐 정도였다.

그러나 지금은 그 수요가 다해 지관이나 집안의 가보, 또는 장식용으로 일 년에 삼십여 건 정도의 주문만이 들어올 뿐이라고 했다. 원래부터 선생이 태어나고 사시는 낙산마을은 조선시대부터 윤도가 유명하여 ‘흥덕패철興德佩鐵’하면 명품브랜드로 인식되었다. (예전엔 이곳이 흥덕현이었다.) 마을 뒷산에 거북바위가 있는데 정확히 동서방향으로 누워있어 완성된 윤도를 그 바위 위에 올려놓으면 정확히 직각을 이룬다고 한다. 320여 년 전, ‘전씨’로부터 시작된 윤도 제작은 그 이후 ‘한씨’와 ‘서씨’를 거쳐 선생의 조부이신 ‘김권삼’이 대를 이었고 백부를 거쳐 선생에 이르기까지 3대째 가업을 잇고 있는데 선생의 아들이 전수생으로 기술을 익히고 있어 4대째 가업이라고 해야 옳겠다.

선생은 정읍 농고를 졸업하고 농협에 다니던 20대 중반 무렵 ‘네 사촌은 소질이 없으니 네가 가업을 이어야겠다.’라는 백부의 권유로 윤도를 시작했는데 정식으로 그 기술을 배운 것이 아니라 어릴 때부터 어깨너머로 본 것으로 그만큼의 기술을 쌓았으니 아마도 윤도장의 운명을 타고난 것은 아닐까. 전수생인 김종대 선생의 아들 역시 대한주택공사에 다닌다고 했다. 역시 윤도는 선생 집안의 가업임을 말해주는 듯했다.

윤도의 종류와 힘든 작업공정

전수관의 대부분은 전시장이라 부를 만큼 많고 다양한 윤도가 공간을 빽빽하게 메우고 있었다. 선추는 물론이고 거울을 단 면경철, 9층, 12층, 24층, 그 크기와 무게가 엄청난 32층의 윤도, 거북이 형상의 윤도 등 그야말로 윤도의 모든 것이 전시되어 있었다. 윤도 표면의 동심원 안에는 12지 24방위와 음양·오행·팔괘 등을 새겨 넣는데 층이 늘어날수록 들어가는 방위와 그 내용이 복잡해진다. 1층짜리엔 보통 480자가 들어가고 24층에는 총 6,000자를 새겨 넣는다고 한다. 그래서 24층의 윤도를 만들려면 보름 정도가 소요된다고 한다. “젊었을 때는 눈이 좋아 괜찮았는디 이젠 눈이 영 어두워서.” 그도 그럴 것이 윤도에 새겨 넣은 한자들은 매우 섬세하고 아주 작은 글씨였다. 만일 한자라도 틀리게 새기면 전면을 갈고 다시 시작해야 한다고 하니 고도의 정신집중을 요하는 작업임이 분명했다.

잠시 후 선생의 작업장으로 자리를 옮겼다. 창호 문에 마루가 깔린, 정갈한 작업장은 선생의 성품을 그대로 보여주었다. 바늘집게, 정, 활비비, 돌음쇠, 조각칼, 정간대, 송곳 등 50여 가지 도구를 사용하는 전통적인 수작업을 고수한다고 한다. 재료는 내구성이 뛰어난 대추나무로 윤도에 사용되는 것은 2~300년 된 것이어야 하는데 충북 제천에서 구해온다고 한다. 기계도 없이 일일이 톱으로 한 아름 되는 대추나무를 베고 둥글게 깎아 일일이 사포로 문질러서 윤도의 모양을 만드는 일차공정이 끝나면 제일 어려운 각자 작업이 기다린다. 하루 백 여자 남짓 밖에 불가능한 이 각자 작업을 마치고 다시 사포로 표면을 다듬어 백옥가루를 표면에 입히면 비로소 새겨 넣은 글씨가 흰색을 띠고 선명하게 나타난다. 각자 못지않게 어려운 기술은 바로 바늘의 중심을 고정하는 작업이다. ‘돌대송곳’으로 윤도의 정중앙에 구멍을 내고 가는 주석봉을 그 구멍에 세운 후 주석봉에 바늘을 고정한다. 이 모든 작업을 마친 후 뒷산 거북바위에 윤도를 올려놓고 기능적으로 문제가 없는지를 시험해보면 비로소 하나의 윤도가 완성되는 것이다.

요즘은 가격경쟁력에서 비교가 안 되는 공장제작의 중국산 윤도가 들어와 얼마 안 되는 시장마저 빼앗기는 형편이라고 한다. 이젠 돈도 되지 않는 윤도 제작을 후회하지는 않느냐는 필자의 어리석은 질문에 선생은 미소를 지으며 자신은 윤도를 제작할 때가 제일 행복하다고 했다. 그리고 그 행복은 대를 이어 선생의 아들에게까지 이어지고 있었다. 그는 또 올해 6월, 전북 익산시 금마면 미륵사지 유물전시관에서 있었던 윤도전시회에 많은 사람이 보여주었던 관심을 고마워하며 윤도에 올곧게 새겨 왔던 자신의 삶을 진정으로 자랑스러워했다.

그러한 선생의 모습을 보면서 선생이 윤도와 닮았다는 생각이 들었다. 그것은 일찍이 자신의 업을 발견하여 격랑의 세상 속에서 흔들리지 않고 한 길만을 걸어오신 선생의 지혜였다. 과연 우리는 지금 인생의 좌표를 잘 잡아가고 있는 것일까, 물질이 만능이자 가치로 자리매김한 시대에 나아갈 방향을 잃고 헤매고 있는 것은 아닐까, 하는 의문이 들었다. 윤도장 김종대 선생을 만나고 나오는 길은 8월, 강렬한 오후의 햇살이 가득히 쏟아져 잠시 어디로 가야할지 혼미했다. 우리 모두에게도 혼돈된 세상을 헤치고 나갈 수 있는 윤도가 진정 필요한 것은 아닐까.

식점천지반 式占天地盤 (출처 : 엠파스 백과사전) 별자리와 방위(方位) 등을 알려주기 위하여 만든 기기. 보통 원형인 천반(天盤)과 방형(方形)인 지반 (地盤)으로 되어 있으며, 중앙축(中央軸)으로 두 반이 연결되었고 천반이 지반에 대하여 회선할 수 있게 되어 있다. 천반과 지반에 북두칠성 28수(宿) 등이 그려져 있고, 지반에는 10천간(天干)·12지지(地支)·28수·8괘 등이 그려져 있는 것이 보통이나 발견된 물품에 따라 상당한 차이가 있다. 우리 나라에서 발견된 식점반으로는 낙랑고분(樂浪古墳) 201호와 205호에서 출토된 것이 있다. 201호의 것은 천반의 반만이 있는 것으로 복원한 지름이 9.4㎝인 목태칠기(木胎漆器)이다. 205호의 것은 천반과 지반이 다 있고 거의 완전히 복원될 수 있는데 천반의 지름이 9㎝, 지반은 한변이 13.7㎝이다. 이들은 중국 감숙성(甘肅省) 무위현성(武威縣城)의 남방 66㎞ 지점에 있는 한대(漢代)의 고분에서 발견된 목태칠기 식점반과 매우 유사한 물건이다. 이 밖에도 황해도 고분에서 출토된 것이 평양 박물관에 보존되어 있다고 하며, 현재 경주 박물관에 보관되어 있는 석제의 원반 파편도 식점반으로 생각되고 있다. 이 경주박물관 소장의 것은 원반의 4분의 1만이 남아 있는데 반지름이 29㎝이고, 중심에 6줄의 방사선이 있고 그 끝에 있는 동심원주(同心圓周) 사이의 부분에는 그 방사선을 받아서 방위를 가리키는 자(子)·계(癸)·축(丑)·무(戊)·인(寅)·신(申)의 6자가 새겨져 있고, 그 밖의 칸에는 8괘 중의 하나가 새겨져 있다. 이것이 종전에는 방위판(方位板)으로 소개된 바가 많았으나 그 단면을 볼 때 회전하도록 만들어졌음을 알 수 있고 이것 역시 식점반의 일종으로 생각할 수 있다. 이것이 첨성대 근방의 민가에서 발견되었다는 사실도 첨성대와의 관련을 연상하게 하며, 다른

<<잊혀진 땅 백제 22담로의 비밀 (동영상) 클릭참조>> <<왜왕실에 잠들고 있는 우리 사서들 클릭참조>>

중국 내몽골자치구 적봉시 동북쪽에 紅山(홍산)이라는 산이 있다. 몽골사람들이 ‘우란하따(烏蘭哈達)’라고 부르는 이 붉은 바위산 인근에서 학계를 놀라게 한 거대한 제단(壇)과 신전(廟)`적석총(塚) 등 거대한 후기 신석기 문화가 발견됐다. 100여년 전의 일이다. 중국 요녕성과 내몽골, 하북성 경계의 燕山(연산) 남북, 만리장성 일대에 널리 분포된, 국가 체제를 완벽하게 갖춘 이 유적을 ‘홍산문화’라고 부른다. 1906년 적봉 일대 지표조사를 하던 중 많은 신석기 유적과 적석묘 등을 발견했는데 동북지방과 만주, 한반도 일대에서만 발견되는 무덤 형태다. 1955년 이를 ‘홍산문화’로 이름 붙였는데 이후 1982년 요녕성 뉴허량(牛河梁)에서도 같은 유적이 대거 발굴되자 세계 각국 언론들은 ‘5천 년 전 신비의 왕국’이라며 대서특필했다. 이 일대는 현재 발굴작업이 계속되고 있으나 중국의 방해로 연구가 제대로 진행되지 못 하고 있다. 출현 가능한 분업화가 이뤄진 국가형태를 띠고 있다. 특히 가면과 玉(옥) 장식 등에 곰 형상이 투영된 유물이 대거 발견돼 국내 학자들은 곰 토템을 지닌 웅족과 청동기 시대의 고조선 초기(고조선 중기 이후는 철기시대) 이전 한민족 원류 중 하나인 신석기 시대의 배달국 초기(한웅배달국 후기는 청동기시대)가 자리했던 곳이라고 주장한다. 즉 홍산문화는 단군조선 건국의 토대일 가능성이 높은 유적이라는 말이다. 遼河(요하) 일대의 북방 신석기 문화를 중국 문명권에 편입하려는 중국의 探源工程(탐원공정)이 더욱 가속화되고 있는 것이다. 이에 국내 학자들은 “고조선과 부여`고구려`발해 등을 중국사에 편입하기 위해 요하 일대의 홍산문화를 중국문명권에 편입할 의도”라고 비난하고 있다. 발견 이후 홍산문화를 ‘요하문명’이라 부르며 중화 3대 문명의 시발점으로 부각시키고 있다. 漢族(한족)의 것과 엄연히 다른 동이족 문화인데도 과거 일제가 한 것처럼 한민족의 뿌리마저 잘라버리려는 역사왜곡 행위를 서슴지 않고 있다.

<<기획특집, 코리안루트를 찾아서 (1) ~ (2) 클릭참조>> <<기획특집, 코리안루트를 찾아서 (3) ~ (4) 클릭참조>> <<기획특집, 코리안루트를 찾아서 (5) ~ (6) 클릭참조>> <<기획특집, 코리안루트를 찾아서 (7) ~ (8) 클릭참조>> <<기획특집, 코리안루트를 찾아서 (9) ~ (10) 클릭참조>> <<기획특집, 코리안루트를 찾아서 (11) ~ (12) 클릭참조>> <<기획특집, 코리안루트를 찾아서 (13) ~ (14) 클릭참조>> <<기획특집, 코리안루트를 찾아서 (15) ~ (16) 클릭참조>> <<기획특집, 코리안루트를 찾아서 (17) ~ (18) 클릭참조>>

#동아시아 바다를 지배한 사람들 - 노, 키, 나침반을 발명한 백제인 (출처 : 烈帝의 21세기 한국역사 ) 이 글은 김성호 박사의 '중국진출 백제인의 해상활동 천오백년(맑은소리, 1996년)'에서 발췌한 것입니다. 김성호 박사님은 1983년 '비류백제와 일본의 국가기원'을 통해 삼국사기 백제 온조왕 본기의 이설, 광개토태왕의 비문, 일본서기 등을 근거로 한 비류백제의 실재를 주장하여 주목을 받았던 분입니다. '중국진출....'을 통해 김성호 박사님은 중국 25사에 나타나는 주산군도의 해민들의 정체를 구명하고 이들이 백제유민들로 명나라 때까지 동아시아 바다를 실제로 지배한 해양세력임을 밝히고 있습니다. 이 글은 그 가운데 극히 일부를 발췌하여 제가 덧붙인 것입니다.

1. 바다의 주인들 18세기, 동력선이 개발될 때까지 바다는 대대로 전문지식을 이어온 특정 家門이나 집단의 전유물 이었으며, 인도로 가는 해상로를 개척할 때까지 유럽의 귀족들은 베네치아 상인들이 공급하는 향신료를 원산지 가격의 1,000배 이상을 주고 사다 먹었다. 벤처산업이었다. 향신료 가격은 금값에 필적할만 하였다. 인도였을까? 정답은 바로 백제왕국과 그 유민들이다. 船은 바닥이 평평하고 배 옆의 도(櫂)를 저어 전진하는 카누와 같은 형태로 강과 운하를 항해할 수 있는데, 舶은 흰 돛을 달아 바람을 이용하고 배 꼬리에 노(櫓)를 달아 전진하며 바닥이 뾰족해 파도를 해치고 대양을 항해할 수 있는 배로 중국인들은 이것을 '오랑캐의 배'라고 불렀다. 그들이 남긴 흔적은 지도에서 보듯이 동 아시아 곳곳에 남아있다. 목숨을 걸고 300년간 싸우다가 대부분 고려, 일본, 필리핀, 대만, 인도차이나 반도 등으로 흩어지게 되었다. 피신해간 사람들이고 이들은 대부분 백제유민들의 후손이었다. 멀리 사라센까지 전파되었다. 많고 경관이 아름답고 땅이 기름져 모든 것이 충족된 아름다운 나라"라고 묘사했고, 10세기에 '알 이드리시'와 14세기에 '앗 다마시키'라는 사라센인은 "신라는 6개의 섬으로 이루어진 나라이며 그 곳 주민들은 개의 사슬이나 원숭이 목걸이도 모두 금으로 만들었다"라는 기록을 남겨, 이들이 말한 신라가 통일신라가 아니라 주산군도의 백제유민들이 세운 해상왕국임을 나타내고 있다. 이유인즉, 사라센어로 나침반은 Khann이라고 하는데 이는 중국어로 나침반을 뜻하는 침(針)과는 관계가 없고 우리말 '가늘다'의 어근인 '가는'이란 말과 발음이 유사하다는 것이다. 주인이 중국인이 아니었음을 증명하고 있다. 唐書의 기록은, 그들이 바로 백제가 망하기 전부터 동아시아 바다를 지배하던 백제의 유민들이었기에 신라인으로 불리면서도 신라인의 최대명절인 '한가위'를 몰랐던 것이라고 한다. 백제인들의 절을 복원하고 여기서 제사를 지냈다는 사실은 화교의 정체가 무었인지 시사하고 있다.

<<한반도 철기문화 새 유입통로 발견 클릭참조>> <<"유학은 동이족의 마음을 담은 사상" 클릭참조>>

<<단군조선의 금속기술 클릭참조>> <<"태극기는 천손민족의 표시..중국보다 앞서"... 클릭참조>> <<국내 最古 천문도 따로 있다? 클릭참조>> <<한국 배(선박)의 역사 클릭참조>> <<경주 첨성대 (慶州 瞻星臺) 클릭참조>> <<한국 설날, 중국 설날 다른 해도 있다 클릭참조>> <<수학과 역사 클릭참조>> <<24절기 및 10간과 12지 클릭참조>> <<배달한겨레 복식 역사 클릭참조>>

KBS 일요스페셜 '잊혀진 땅, 백제 22담로의 비밀'

<<'금동대향로' - 백제(남부여)를 말하다! 클릭참조>> <<해상제국 백제(남부여) - '코끼리는 어디서 왔을까?' 클릭참조>>

동서 문명 교역로 실크로드 (발췌 출처 : 정수일 교수의 문명교류기행)

‘세계 이음길’ 의 끝은 한반도였다

겨레의 수천년 문명사를 되돌아보면, 어느 순간도 세계와 동떨어져 살아본 적이 없다. 늘 남들과의 어울림 속에서 무엇인가를 서로 주고받으면서 살아왔다. 예나 지금이나 그 주고받음은 공간적 매체인 길을 통해 가능하다. 문명사에서는 문명을 소통시키는 길을 통틀어 실크로드라고 한다. 실크로드를 제쳐놓고 문명의 교류나 세계성을 논할 수 없다. 요컨대, 실크로드는 문명의 유대이고 세계로 가는 이음길이다. 그런데 이 본연의 유대와 이음길이 무시당해 왔으니 실로 개탄스러운 일이 아닐 수 없다.

비단길의 동단은 중국?

지금까지의 통설로는 실크로드를 유럽으로부터 중국까지의 길로 한정시켜 왔다. 즉 실크로드의 3대 간선인 초원로와 오아시스 육로 및 해로는 각기 유럽에서 시발해 중국의 화북(초원로)과 장안(현 시안, 육로), 동남해안(해로)에서 멎었다는 것이다. 이 서구문명 중심주의적 발상대로라면 우리는 실크로드와 무관하며, 따라서 문명교류에서 버림받은 ‘기아’가 되고 만다. 한때나마 우리가 ‘주변문명’의 찬밥신세를 강요당하던 울분이 치밀어 오르는 대목이다. 그 울분을 삭이는 길은 한반도까지 뻗은 실크로드를 원상 복원하는 것이다. 문제의 요체는 중국까지 이르렀다고 하는 실크로드의 3대 간선이 원래부터 한반도까지 이어졌다는 사실을 밝혀 자고로 한반도가 실크로드의 동단이라는 위상을 확인하는 일이다. 그러자면 우선 오아시스 육로의 한반도 연장을 고증해야 한다. 여기서 중요한 것은 한반도와 중국간의 육로 연결이다. 고조선시대 한·중간의 육로 교통에 관한 문헌기록은 남아있는 것이 거의 없어서 출토유물의 분포대를 잇는 방법으로 당시의 육로를 추정해 볼 수밖에 없다. 명도전은 하북성은 물론 랴오닝성과 한반도의 북부지대에서 다량으로 발굴되었다. 화폐로서의 명도전은 틀림없이 교역수단으로 사용되었을 것이며, 그 출토지는 교역장소였을 것이다. 아울러 이러한 교역장소들은 교통로에 의해 서로 연결되었을 것이다. 명도전의 출토지들을 연결해 보면, 연나라의 도읍 계(현 북경 서남쪽 대흥현)ㅡ승덕(허베이성)ㅡ요동반도 연안ㅡ통구(압록강 중류)ㅡ동황성(현 강계)ㅡ영변(청천강 상류)ㅡ영원(대동강 상류)ㅡ평양으로 이어지는 길로서, 일단 ‘명도전로’로 불러 본다.

한반도 연장로 복원해야

고조선시대를 이어 3국 시대에는 한반도 북반부와 중국 동북의 태반 지역을 영유하고 있던 고구려가 중국과의 육로를 독점했다. <삼국사기> ‘고구려본기’에는 고구려와 연나라의 새 수도 용성(龍城), 즉 영주(營州: 현 조양) 사이에 전개되었던 남북 전쟁로 두 길을 전하고 있다. 이 두 길은 중국 남북조와 수·당 시대에 이르기까지 줄곧 이용되어 왔다. 이 두 길의 노정을 종합해 보면, 북도는 평양ㅡ동황성ㅡ통구ㅡ심주(심양)ㅡ통정진(신민현)ㅡ회원진ㅡ여주 (북진)ㅡ연주(의현)ㅡ영주로 이어지는 길이고, 남도는 평양ㅡ동황성ㅡ통구ㅡ요동(요양)ㅡ광주(요중)ㅡ 양어무ㅡ여주ㅡ연주ㅡ영주까지 통하는 길이다. 이 남도는 영주까지는 대체로 앞에 언급한 고조선시대의 명도전로와 노정이 일치한다. 다같이 시발은 평양이고 동황성에서 압록강을 건너 통구로부터 서남행으로 요동반도를 지나 남도는 영주에, 명도전로는 영주 이서에 있는 승덕(承德)에 이른다. 이 남북도 중에서 역대로 남도가 주로이며, 그 길이(평양ㅡ영주)는 약 1,700리로 추산된다. 남북국 발해-신라시대에 이르러서는 육로가 수도 금성(현 경주)에서 출발해 한주(漢州:현 서울)를 거쳐 평양에서 앞의 2도와 연결된다. 한반도를 동단으로 하는 실크로드 오아시스 육로는 영주에서 서남 방향으로 유주(幽州: 현 북경)를 거쳐 서도, 중도, 동도의 세 갈래 길로 남행해 낙양에 이른 다음 장안으로 서행한다. 구간별 거리를 합산하면, 실크로드 오아시스 육로의 동단 금성에서 그 서단 로마까지의 거리는 약 3만6840리(약 14,750km)로 추산된다. 하루 100리를 걷는다면, 꼭 1년이 걸려야 이 긴 여정을 주파할 수가 있다. 실크로드의 한반도 연장선상에서 다음으로 제기되는 것은 중국 동남해안과의 해로 이음이다. 고대 한·중 해로는 조선술과 항해술의 발달, 그리고 양국의 변화무쌍한 정세와 상호관계의 변화에 따라 물길과 기능을 달리하면서 실크로드 해로의 동단 역할을 수행해 왔다. 자고로 두 나라의 해안을 이어주는 해로는 크게 연해로(우회로)와 횡단로(직항로)의 두 갈래가 있었다. 연해로에는 한반도 서남해 연안에서 출항해 중국 요동반도 남안을 따라 서진하다가 노철산에서 발해만을 지나 산동반도에 이르는 북방 연해로와, 거기서 계속 남하해 양자강 하구를 중심으로 한 중국 동남해안으로 이어지는 남방 연해로가 있었다. 일찍이 은나라 때부터 이 연해로를 이용한 흔적이 나타나고 있으며, 제나라의 공자는 뗏목을 타고 바다를 건너 현자들이 사는 동이(고조선)에 가서 살고 싶어했다고 전해진다. 진시황 때 불로초를 구하려 떠난 도사 서복(徐福) 선단도 이 연해로를 따라 제주도까지 왔으며, 한무제는 7천명 수군을 이 해로에 투입시켜 고조선의 수도 왕검성을 공격한 바 있다. 수·당대 몇 차례의 고구려 정벌에 참여한 수군의 도항로도 바로 이 연해로였다. 3국시대 말엽에 이르러 풍랑과 장기 항해를 감당할 수 있는 조선술과 항해술이 발달함에 따라 한반도 서해안과 중국 동남해안을 직접 연결하는 횡단로가 개척되었다. 이 뱃길도 두 갈래인데, 하나는 경기도 덕물도를 비롯한 한반도 서해안에서 산동반도 해안으로 직항하는 북방 횡단로다. 이 길은 고구려에 의해 북방을 통하는 연해로가 막혀버리자 백제가 북위를 비롯한 중국 북방 제국과 통교하기 위해 처음 개척했으며, 뒤를 이어 신라도 이 길을 이용했다. 그러나 고구려의 방해로 이용이 여의치는 않았다.

서역행 육로의 용지, 영주

횡단로의 다른 한 갈래는 북방 해역보다 더 넓고 풍랑도 더 사나운 남방 해역을 넘나드는 남방 횡단로다. 이 뱃길은 뒤늦게 트여 남북국 발해-신라시대 이후에야 본격적으로 가동되었다. 그러나 모험을 동반한 시험항행은 일찍부터 있어 왔다. 372년 백제 근초고왕은 이 남방 횡단로로 사신을 동진에 파견했으며, 100여 년 후에는 가락국 겸지왕도 이 길로 사신을 남제에 보냈다. 사서에 보면, 당시 백제나 일본에서 출발한 배들이 이 험난한 바닷길에 들어섰다가 조난 당해 실종되거나 제주도 등지에 표착한 기사들이 여러 건 눈에 띤다. 그러다가 당나라 중기 이후에야 비교적 안전하게 이 뱃길을 이용하게 된다. 항해자들은 주로 이른바 항신풍(恒信風:계절풍)을 이용하는데, 당에서는 6~7월에 서풍을, 일본에서는 8~9월에 동북풍을 타고 출항한다. 대부분의 신라승들이 당으로부터 환국한 시기가 7월이었다는 사실은 그들이 탄 배가 바로 이 항신풍을 이용했기 때문인 것으로 풀이된다. 한반도 남해안에 위치한 무주나 나주, 전주, 강주, 그리고 중국 동남해안에 자리한 명주(현 영파)나 항주, 천주는 이 남방 횡단로의 쌍방 종착항들이었다. 고려 초(1123년) 송나라 사신을 수행한 서긍(徐兢)이 남긴 견문록 <선화봉사고려도기>에 따르면, 명주에서 예성강까지 항해하는 데는 26일이 걸렸으며, 그 중 정해(定海)에서 흑산도까지의 직항에는 9일이 걸렸다고 한다. 한·중간에 개척된 연해로와 횡단로를 따라 두 나라간에 사신과 승려들이 오가고, 물품이 교역되었으며, 문화 교류가 이뤄졌다. 뿐만 아니라, 서역과 남방의 문물이 이 두 바닷길을 통해 한반도에 유입되었으며, 이웃인 일본은 이 길을 거쳐서야 중국과 통교할 수가 있었다. 이러한 제반 사실은 이 바닷길이야말로 한·중 두 나라간의 교류통로였을 뿐만 아니라, 더 나아가 명실상부한 실크로드 해로 동단으로서의 기능과 역할도 수행하였음을 실증해준다.

연해·직항로로 나뉜 바닷길

이제 세계로 가는 이음길을 밝히는 데서 남은 과제는 북방의 초원로를 원상대로 한반도에 이어주는 일이다. 스키타이와 흉노를 비롯한 북방 유목기마민족 문화의 영향이 역력하며, 초원지대로 사신을 파견하는 등의 내왕도 있었던 사실로 미루어 한반도가 일찍부터 그들과 교류하였음은 의문의 여지가 없다. 그 교류의 통로가 바로 초원로다. 그러나 관련 기록이나 유물이 별로 없는 데다 연구마저 일천해 우리는 아직 이 길을 제대로 밝혀내지 못하고 있다. 이런 상황에서 가까스로 중국쪽 사서에서 그 해결의 단서를 찾아보게 된다.

‘세계속의 한국’ 위상찾기

고구려와 그 뒤를 이은 발해의 서변 출구인 영주는 서역행 육로의 요지일 뿐만 아니라, 여기로부터 화북과 몽골로 이어지는 초원로가 시작되는 기점이기도 하다. 이 점에 유의하면서 관련 기록을 참조하면, 초원로는 다음과 같은 두 갈래의 길로 한반도와 연결되고 있었다. 그 한 길은 영주ㅡ평성로다. <위서>에는 북위의 도무제로부터 태무제에 이르는 45년간 수도 평성(平城:현 산시성 대동)에서 화룡 (和龍:영주)까지 7차례에 걸친 왕의 순유나 동정에 관한 기록과 더불어 그 노정이 제시되어 있다. 이 길은 평성에서 유주와 몽골의 오르혼강을 남북으로 잇는 실크로드 5대 지선의 하나인 마역로(馬易路)와 합쳐 북방 몽골초원을 관통하는 초원로로 이어진다. 다른 한 길은 영주ㅡ실위로다. <구당서>에 따르면, 영주에서 서북행으로 실위(室韋)국의 구륜박(현 호륜지)에 이르는 이 초원로는 몽골의 동부 초원로에 연결된다. 이렇게 영주로부터 이어져 간 두 초원로는 실크로드 초원로의 동단으로서 고대 한반도와 북방 유목 기마민족간의 교류통로였다. 이렇게 세계로 가는 이음길이자 문명교류의 통로인 실크로드 3대 간선의 한반도 연장로를 재현하는 것은 단순히 묻혀버렸던 옛길을 파헤치는 작업이 아니라, ‘세계 속의 한국’이란 겨레의 위상을 되찾는 일대 역사다. 우리 스스로가 이 역사를 감당해낼 때, 한반도는 실크로드 전도의 동단에 당당히 자리매김될 것이다.

<<Corea의 C가 K가 되기까지 클릭참조>> <<사료를 통해 알아보는 동이의 실체 클릭참조>> <<원절식 명도전·철정전 한국사 고전 명기해야 클릭참조>> <<발해 화폐로 추정되는 금화 첫 공개 클릭참조>> <<고대 한류, 고조선 갑옷·고구려 춤 클릭참조>>

김성호 - 1934년 강원도 철원 출생. 서울대 농대 농업경제학과를 졸업. 일본 교토대학에서 농학박사학위를 취득하였다. 소농론.농업지대론.농지제도를 전공하였다. 1962년부터 농촌진흥청 농림부의 농림관료였다가 1982년부터 한국농촌경제연구원에서 근무하였고 현재는 동 연구원의 고문으로 재직 중이다. 1983년에 건국대학교 대학원 사학과를 졸업하고 역사분야 논문과 저술활동을 하였다.

(출판사 : 맑은 소리 / 출판년도 : 1996년)

중국인들은 연안항해선이 주종일 뿐, 황해를 종단하는 배 건조기술은 미약했고 황해를 종단하는 것도

어려운 일이었다...

가해조천록을 꼭 읽어보시길 바랍니다.... - 출처 : 중국진출백제인의 해상활동 천오백년 (도)맑은소리 /1996년 - 저자 : 김성호 ('34년생, 철원생, 서울대) *** 노를 발명한 백제인 / 중국전래의 군선(도형강선) ***      *** 노를 발명한 백제인 / 중국전래의 군선(노형해선) ***        *** 노를 발명한 백제인 / 중국전래의 군선(선박규모) ***    # 중국내 담수계 지명분포     (완) 해상제국 22담로 백제의 유산을 물려받은 신라와 중세고려 (출처 : 해상왕 장보고 기념사업회 http://www.changpogo.or.kr)

△ 청해진이 자리한 전남 완도 전경.

A. 장보고 선단의 무역선과 항로

우리나라는 선사시대부터 조선·항해술이 발달하였다. 울산 반구대 암각화에 나타나는 고래와 포경선을 보면 알 수 있다. 수 십 명의 어부를 태운 배가 여러 척 보인다. 이 바위그림은 신석기시대 말기로부터 청동기시대까지 장구한 세월에 걸쳐 제작된 것으로 추정하고 있다. 여기서 보이는 선박은 통나무선에서 다음 단계로 발전한 곤도라식 구조선으로 간주되고 있으며 두 척의 배가 협동하여 거대한 고래를 공격하고 있다. 이것은 세계에 제일 오래된 ‘선단식’ 고래잡이 기록이고 울산은 세계에서 가장 오래된 고래잡이 기지였음을 알 수 있다. 태화강과 울산만 일대는 세계의 포경사에서 첫 장을 장식하는 중심지 가운데 하나였다. 또한 경남 김해시, 부산 영도구 동삼동 등 1~2세기에 해당하는 유적에서 이미 고래뼈가 출토되고 있음을 보면 고래잡이가 보편적으로 이루어졌음을 알 수 있다.

삼국의 중원에 대한 견사활동, 무역활동 등은 항양선(먼바다를 항해하는 선박으로 다소 규모가 크고 강도가 높은 배)의 존재를 전제로 한다. 특히 백제는 중원과 활발한 외교활동을 전개했는데, 이것은 모두 해로를 통하여 이루어졌으며 조선·항해기술이 일정 수준 이상으로 발전되어 있었다고 보아야 한다.

이 조처는 6세기초 전반적 사회경제 발전과 그 궤를 같이 했다. 지증왕대부터 국가적 차원에서 소를 사용하는 경작이 장려되면서 농업생산력이 획기적으로 발전하고, 초기의 수공업체계는 이 무렵 각 소국의 해체와 그에 이은 중앙집권적인 국가체제의 정비와 더불어 새롭게 재편되었다. 농업생산성의 증대는 교환경제의 발달을 촉진시켜 교환수단으로 철덩이(鐵鋌) 대신 베가 널리 쓰이기 시작하는 등 상업의 양상이 새롭게 변하기 시작하였다. 교환경제의 발달은 운송수단과 교통로의 발달에 의하여 뒷받침되기도 하고, 역으로 발달시키기도 하는데, 선박제도의 정비도 이러한 연관 속에서 이루어진 것이다.

9세기에 이르러서는 서·남해 및 동지나해의 제해권을 장악하고 해상활동을 전개하는 한편 일본의 해외교통에도 큰 도움을 주었다.

특히 장보고가 운항시킨 무역선이 신라 고유의 배를 그대로 구사했을 가능성은 매우 희박하다고 서술하고 있다. 겨우 중원의 배 모양을 모방한 정도로 인식하고 있는 것이다. 이것은 문헌자료를 정밀하게 관찰하지 않은 큰 잘못이라고 생각한다. 백제·신라의 선박이 이미 ‘백제선’, ‘신라선’이란 고유의 선형(船型) 이름을 획득하고 있었던 사실을 감안하지 않은 역사인식이다.

씻어버려야 한다. 조선도 건축의 일종이므로 우리나라 고대사회의 장대한 건축물을 유추해보면 쉽게 이해된다. 이집트 같은 나라는 서기전 2550년경 거의 45미터에 달하는 배를, 서기전 1500년경에는 이미 길이 60미터 폭 21미터 크기의 선박을 만들었으며, 중원 또한 춘추전국시대부터 벌써 거대한 누선(樓船)을 건조하여 싸웠다. 우리나라 역시 해전에서 중원과 싸워 이기기도 하였다. 660년에 태자 법민은 병선 100척을 이끌고 덕물도에서 소정방을 맞고 있으며, 671년에 배달 흉노계 선비족 왕조 당나라 수송선 70여 척을 격파하고, 673년에는 철천 등을 보내어 병선 100척을 거느리고 서해를 지키게 하였다. 675년에 문훈 등은 당나라 병선 40척을 빼앗았고, 676년에는 아찬 시득이 수군을 이끌고 소부리주 기벌포에서 배달 흉노계 거란족 설인귀와 싸웠다.

나갈만한 선박은 건조되었다고 보아야 한다. 고고학적 출토가 없기 때문에 그 실재를 부정하거나 회의적인 태도를 가지는 것은 합리성이 결여된 소극적 역사연구 자세이다.

그 이유로서 장보고의 무역선들은 산동반도를 거점으로 하여 북방항로를 내왕하였으므로 중원 남방에서 쓰여지는 첨저선(尖底船)이었을 가능성은 전혀 없다는 것이다. 장보고 무역선단의 활동무대를 산동반도로 국한하는 것은 잘못된 일이다. 840년 2월 장보고 휘하의 대당매물사 최훈 압아의 선박이 양주로부터 유산포에 입항하고 있다. 장보고 무역선이 양주까지 이미 운항하고 있다는 뜻이다. 또한 신라인이 강주(중원의 광주)에서 표류하던 일본인 50여 명을 데리고 일본으로 왔으며 당대 여타 무역선들은 양주·천주·광주까지 쉽게 운항하고 있다. 그런데 유독 장보고 선단만이 산동반도만 왕복하고 있었다는 주장은 사실과 다를 뿐만 아니라 개연성이 결여된 것이다.

지금까지는 국제무역선으로서의 한국고유 선박형의 존재가 부정되어 왔다. 아울러 주로 적합하지 않은 고고학적 발굴 자료에 의존하여 고대 선형을 해석해 왔는데 그것으로는 당대 항양선 선형을 추정하기에는 미흡하다. 확실한 당시의 원양선박이 출토되지 않았으므로 명기된 문헌자료를 우선 검토해야 한다. 삼국시대에는 ‘백제선’이라는 선형이 있었고 신라하대에는 이와 융합·발전된 ‘신라선’이라는 선형이 있었다. 막연하게 백제사람이 만든 배라든가 신라사람이 타고 다닌 배가 아닌, 선박 외형에서 구별되는 특유 형식이 있었음을 말한다. ‘백제선’, ‘신라선’은 다른 나라 선박보다 우수했기 때문에 일본의 견당사선에 이용되었다. 따라서 신라인 장보고가 견고한 ‘신라선’을 제쳐놓고 구태여 다른 나라 선박을 사용할 이유는 없는 것이다. 원양을 항해하는 장보고 무역선도 당연히 ‘신라선’이었을 것으로 생각할 수 있다.

장보고의 유적이 남아 있는 지역. 완도가 3국의 해상 중심지임을 보여준다.

중국 산둥 적산법화원에 있는 장보고 기념관.

B. ‘백제선’과 ‘신라선’의 등장

9세기 신라의 무역활동에 관하여는 이미 많은 연구가 이루어졌다. 하지만 그런 활발한 국제 무역활동을 이루어낸 운송수단인 선박에 관하여는 막연히 짐작하는 수준에 머무르고 있다. 그 이유는 문헌 및 고고학적 자료가 부족하기 때문이다. 특히 『삼국사기』에는 성황을 이루었던 8~9세기에 나·당·일 간 상업활동에 관하여 단 한 줄의 기록이 없는 것과 마찬가지로 당시 무역선에 관하여도 한 글자도 나오지 않는다. 또한 당시 무역선이 출토되지도 않고 있다. 유추해 볼 수밖에 없다.

백제인으로 판단되는 한반도의 ‘유능한 장인(匠人)’이 저명부(猪名部)의 시조가 되었다는 일본측 기록이 있다. 『일본서기』 안의 기사를 살펴보면 신라의 선박건조, 무역 등 해양활동이 상당했음을 알 수 있다.

이 기록에서는 단순하게 신라가 ‘유능한 장인’을 ‘바쳤다’고만 말하고 그 출신 지역이 명확하게 나타나지 않고 있으나, 『신찬성씨록』을 보면 저명부의 시조가 백제국인이라고 분명하게 기록되어 있다. 이 때부터 백제의 조선기술이 일본에 직접 전수되고 있었다고 판단해도 큰 잘못은 없을 것이다.

건조케 했다. 이 때의 백제선은 단순하게 백제사람들이 타고 다니는 배가 아니라, 백제사람들이 만드는 특유형식의 배를 의미한다. 이 선박은 견당사용 항양선으로 생각된다. 그 동안 만들어 놓고, 3년 뒤 견당선 두 척이 출발하고 있기 때문이다.

나라에 명하여 만드는 것을 보면, 견당사선은 대개 백제식의 선박이었음이 틀림없다.

건조되고 있었다. 우선 『속일본후기』에 다음과 같은 기록이 있다.

공물과 네 번 올리는 공문은 자주 표류하거나 바다에 빠진다’고 합니다. 전해 듣건대 신라선은 능히 파도를 헤치고 갈 수 있다고 하니, 바라건대 신라선 6척 중에서 1척을 나누어주십시오” 라고 말하였다. 허락하였다.

라식의 형태를 가진 배’라는 개념적 용어라고 이해된다. 문맥상으로 중원형식, 일본형식이 아닌 신라형식이라는 뜻이다.

있다. 840년(승화 7년) 9월 23일에 다이죠강이 폐지한 관직 ‘주선(主船)’ 1명을 다시 설치해달라는 공문서를 올리고 있다.

주어서, 그 모양 그대로 전하는 것, 이것이 특히 주선의 맡은 바의 일입니다. 그 대당통사(大唐通事) 직은 직무는 있는데 관장하는 사람이 없습니다. 청컨대 다시 주선을 배치하여 (대당) 통사를 겸하게 하고, 곧 부역인을 충원하여 그 배를 보호케 하면 나라는 손실이 없고 직무분장은 가지런하게 될 것입니다. 엎드려 바랍니다.

그 선형을 그대로 전승하는 것이 담당자의 임무로 되어 있다. 결국 일본의 견당사선은 고유한 선형의 ‘신라선’이라는 말이다.

있다. 일본 견당사절단은 당에 도착한 이듬해(839) 귀국하기 위하여 신라선 9척을 초주에서 고용하여 타고 다녔다. 그 중 엔닌이 탄 배가 소촌포의 섬 안쪽에서 피항(避港)하고 있을 때, 당나라 관리가 정황 파악을 위해 왔다가 다음과 같은 말을 전하고 있다.

나머지 4척이 간 곳은 알 수 없다”.

것이다.

얼마 뒤에 압아가 신라선을 타고 왔다. 이때의 신라선도 신라형 선박을 뜻하는 것으로 생각된다.

하루는 신라선 한 척이 바다 입구를 질주하여 갔는데 엔닌은 다음과 같이 그리고 있다.

들어 왔다. 저녁 무렵 (물결의) 흐름에 따라 유산박(乳山泊)을 향하여 갔다. 여러 사람 모두 의심하여 이것은 조공사가 노산으로부터 온 것이 아닐까 하면서 거룻배를 달려 보내어 묻고자 하였으나, 그 신라선은 빠르게 달려갔다. 밤이 되었으므로 이 거룻배는 소식을 얻지 못하고 돌아 왔다.

입구에서부터 인지할 수 있었을 것이다. 예를 들어 가야 고분에서 발견된 질그릇 배 모양으로 선수와 선미가 위로 올라가게 만들었다던가 하는 것이다.

알 수 있다. 그것도 일본의 국가적 차원에서 추진하고 있는 견당사 파견에 그 수송 선박으로 이용하고 있음을 보면 ‘신라선’의 강도(强度), 능파성(凌波性) 등은 다른 유형에 비할 바가 아닌 것으로 생각된다. 이 ‘신라선’이 9세기 신라의 국제무역을 주도한 장보고 교관선으로 사용되었음은 재론할 여지가 없을 것이다. 지금까지 신라 하대 장보고 무역선이 완전한 항양선이 아니었다거나 중원 선박을 모방하여 만들었을 것이라는 역사인식은 바뀌어져야 한다.

신라의 반도통일 시점을 기준으로 하고 견당사선을 중심으로 위 자료를 살펴보건대 그 오래 전에 백제 장인이 등장하고, ‘백제선’이 안예국에서 만들어져 견당사선으로 사용되었다. 신라의 반도통일 이후 남북국시대에는 ‘백제선’이라는 명칭은 나타나지 않으면서, 안예국에 계속하여 견당사선을 건조케 하는 것으로 나타난다. 그러다가 9세기에 들어와서 ‘신라선’이 등장하여 견당사선으로 이용되고 있다.

‘백제선’이 전승되면서 발해-신라 남북국시대 이후 ‘삼국시대 신라선’과 그 기술이 융합·발전되어 ‘신라선’으로 이어지고 불리어졌던 것이라고 이해된다. 백제와 신라가 통합된 이후 대외적 명칭은 신라가 대표했었기 때문이다.

중국 산둥(山東)성 스다오(石島)진 적산에 자리잡은 적산법화원 전경.

장보고기념관 안뜰에 세워진 장보고 동상.

장보고 기념탑

장보고 기념관에 전시된 전신 화상.

C. ‘신라선’의 구조 다음은 ‘신라선’의 구조에 대해서 살펴보겠다. 백제의 조선기술자가 일본에 도래하여 그들의 목공장 집단인 저명부의 시조가 되었고, 일본의 견당사선은 백제식으로 만들어 졌다. 뒤이어 ‘백제선’이 전승·발전되어 건조된 ‘신라선’이 9세기 일본의 견당사선으로 사용되었기 때문에 거기에서 ‘신라선’의 구조를 찾는 것도 한 방법이라고 생각한다. 한층 더 확신을 가지게 하는 것은 일본의 견당사선을 운항하는 데에 신라 선원들과 해로안내인이 승조원으로 구성되어 있다는 사실이다.

일본의 고대법령집 ·연희식·권30 대장성조에 견당사선의 구성원 급료지급 규정이 나오는데, 여기에 ‘신라역어 (譯語)’ 및 ‘신라수수(水手)’가 편성되어 있는 것이다. 이들과 해로에 익숙한 신라인 해로안내인들이 선박운항을 지도하고 있다. ‘신라선’을 운항하는 데에 신라인이 폭넓게 참여하고 있다. 신라선이었으므로 신라인이 익숙하였을 것이다. 한 예를 들자면, 견당사절단이 신라선 9척을 고용하여 귀국할 때 연수현 남쪽에서 정박하다가 출항하려고 하는데 제1선의 신라 선원 및 키잡이가 돌아오지 않아서 출항을 할 수가 없었다는 것이다.

용도에 따라 여러 종류를 만들었을 것이다. 대형무역선으로부터 날렵한 연락선까지 있었을 것인데 그 중 대표적인 것으로 일본의 견당사선의 크기를 일차 가늠해 보고자 한다. 일본의 견당사는 630년부터 838년까지 총 17차에 걸쳐 파견되었는데 초기에는 240~250명, 중기에는 500명 전후, 많을 때는 550~590여 명을 웃돌았고, 특히 말기에는 인원수가 점점 증가하여 제17차 견당사 일행은 651명으로 조직되었다. 초기에는 2척으로 구성되었으나, 중·말기부터는 4척으로 편성되었기 때문에 견당사선을 ‘사박(四舶)’이라고 불렀다. 제1선에는 대사, 제2선은 부사, 제3·4선은 판관이 승선했는데, 1척에 대략 122명부터 160명 정도가 타고 있었다 한다.

장기간 항해용 식량·땔감·물 및 공물 등의 탑재물을 고려한다면, 100~150톤 정도의 적화중량선이 요구된다는데 귀국시 무역물품을 적재하자면 이보다 다소 큰 선박이 필요하지 않을까 한다. 치수는 구체적으로 기록된 것이 없으나 8세기 중엽(761년) 길이가 8장(약 24미터)인 중원 사신 귀국용 선박을 건조했다고 한다. 이 선박은 동지나해를 가로질러 소주(蘇州)로 항해하기 위해 만들어진 항양선이긴 하지만 탑승 인원수가 절반정도도 되지 않는 것으로 나타나 견당사선보다는 작을 것으로 생각된다. 따라서 이보다는 약간 큰 천주만(泉州灣)에서 출토된 송나라 시대 선박과 비슷하지 않을까 추측해 본다.

보면, 전장은 34.5미터, 폭 9.9미터, 흘수 3미터로서 만재배수톤수 약 374톤이라고 한다. 그러면 적화중량은 약 250톤이 되는데 견당사선의 크기가 대략 이 정도였을 것이다.

물건 모두 손실을 입었습니다. 겨우 30명 정도가 목숨을 건져서, 큰 선박을 뜯어내어 작은 배를 만들어 본국에 도달할 수 있었습니다” 하는 서신을 보면 알 수 있다. 파괴당한 선박을 다시 뜯어 모아서 30명이 탈 수 있는 배를 만들었던 것이다.

정황을 묘사한 것이 있다.

부러졌다. 동서 파도가 번갈아 부딪쳐 배를 경사지게 했다. 키 판이 해저에 박혀서 배 고물이 장차 부서지려고 하였다. 그대로 돛대를 자르고 키를 버렸더니, 선박은 곧 파도에 따라 떠서 움직이는데, 동쪽 파도가 오면 배는 서쪽으로 기울고, 서쪽 파도가 오면 동측으로 기울어 배 위를 씻는 물결이 셀 수가 없었다.

터뜨리자 진흙이 곧 거꾸로 용솟음쳐 선박이 마침내 기울어져 뒤집혀 거의 침몰하여 묻힐 것 같았다. 사람들은 놀라고 두려워서 다투어 배 측면에 의지하였다. 각각 잠방이를 두르고 곳곳에 밧줄을 연결하여 묶고서 죽음을 기다리고 있었다. 오래지 않아서 배는 다시 왼쪽으로 넘어가니 사람들은 따라서 오른쪽으로 옮겼다. 넘어가는 것에 따라서 장소를 옮기기를 점점 몇 번에 이르렀다. 또한 배 밑의 두 번째 덮는 재목이 부러져서 떨어져 나가 흘러갔다.

이것은 바로 선저가 뾰쪽하기 때문에 왼쪽 오른쪽으로 번갈아 넘어가는 현상이다. 뾰쪽한 선저가 지지점이 된 것이다. 평저선이라면 그런 지지점이 없기 때문에 파도가 치면 완전히 뒤집어 지든지 아니면 한 쪽으로 그대로 얹혀 있든지 할 것이다.

들어간 것으로 생각된다. 평저선은 바닥 전체가 평평하기 때문에 뻘 위에 좌초하고 있지 그 속으로 가라앉기는 어렵다.

음미하면 그 선저가 첨저형이라는 생각이 든다. 바닥이 평평하면 파도를 헤치고 나가는데 힘들기 때문이다.

가까운 것도 있고, 평저선형도 있다. 지금까지 이 유물이 간과되어 첨저선형의 증거로 언급되지 않고 있다.

첨저형이 되어야 능파성이 좋고 속력을 올리는데 유리하기 때문에 대양을 항해하는 항양선은 주로 첨저형을 만드는 것이다. 하천·연안용이라든가 특수목적의 전함 같은 경우는 평저구조선이 되어야 더 효율적일 수 있다. 당시 해양활동 수준을 보건대 기술의 유무 문제가 아니라 필요에 따라서 외형을 결정한다고 봐야 할 것이다.

이것은 유럽인이 동아시아으로부터 17세기말경부터 도입한 하나의 귀중한 조선기술이라고 하는데, 중원대륙을 여행한 마르코 폴로는 1295년 경 13개의 선창을 가진 선박을 그 건조목적과 함께 상세히 기록하고 있다. 중원에서는 이에 대한 것으로 5세기초 동진 의희(405~418) 년간에 8개의 선창을 가진 배를 만들었다는 기록이 있다. 또한 근래 그 실증물로서 9개의 선창으로 구획된 배달 흉노계 선비족 왕조 당나라 시대 목선이 발굴되어 당대 이미 보편화되었음을 알 수 있다.

것이 아닌가 하는 생각이 든다. 즉 앞의 사료에서 보는 바와 같이 좌초된 상태에서 밀려드는 파도에 충격을 받아 선체 여러 부분이 부서지고 승선원 모두 죽을 고비를 지나고 난 뒤, 그 이튿날 조수가 빠진 후 “사람을 시켜 선저를 조사케 하였더니 밑바닥이 모두 부서지고 찢어졌다”고 하였다. 그런데 그 다음날에는 밀물이 되어 그대로 항진을 계속하고 있는 것이다.

“모두 부서지고 찢어졌다”는 표현은 다소 과장하여 강조했다고 이해되지만, 하루만에, 그것도 선거(船渠)에 올리지 않고 선저를 완전하게 수리한다는 것은 불가능하다. 그러면 남은 가능성은 선체 자체가 수밀격벽구조였다는 것밖에 없다. 격벽구조선은 격벽으로 분리된 선창 몇 개 정도에 물이 들어 와도, 일시에 침몰하지 않고 긴급으로 항해하는 것은 가능하기 때문이다. 앞의 송대선은 13개의 선창으로 구성되었다고 한다.

가야의 고분에서 발굴한 배모양의 질그릇인데 양쪽 선측을 연결하는 가로 부재(部材) 3개와 선수로부터 선미까지 관통한 세로 부재 1개로 되어 선체를 총 8개의 격실로 나누고 있다. 이리하여 선체 종강력, 횡강력을 보강하고 일시 침몰을 방지하고 있는 것이다. 이를 보면 우리 나라 선박사에도 일찍부터 격벽구조 전통이 존재하고 있었음을 알 수 있다. 이상을 종합하건대 ‘신라선’ 형식으로 만들어진 일본의 견당사선은 선체가 수밀격벽구조로 만들어졌다고 생각한다.

결론부터 말하자면 견당사선은 돛만으로 움직였던 것으로 판단된다. 왜냐하면 바람이 없을 때는 언제나 닻을 내리고 며칠간이고 기다리고 있기 때문이다. 838년 6월 13일 견당선 2척에 사절단이 승선하고 배웅단과 헤어지는 장소인 유구도까지 항진하는데, 이 구간은 지하도(志賀島) 등 섬 사이를 통과하는 평이한 뱃길로서 순풍을 받으면 만 하루 14시간만에 도착함에도 불구하고, 적당한 바람이 없어서 총8일간 정박하고 6월 23일에야 도착한 사실을 보면, 본선 추진장치로서 노(櫓)는 없었던 것으로 생각된다. 전함과 달리 대양 항해용으로는 선박 규모가 크면 노를 사용하여 추진하기에는 선박구조·운항비용 등에서 무리가 있을 것이다.

왜냐하면 그 중 1척이 불순한 바람을 받자 돛을 내리고 노를 저어서 진행하기도 하고, 수로가 좁을 때는 노를 저어 들어가 정박하기도 하기 때문이다. 다소 규모가 작았던 선박이었던 것 같다.

선박은 그 골격인 선각이 이루어지면 추진장치, 조타장치, 계선설비, 구명설비 등 여러 선박설비를 갖추어야 운항할 수 있다.

생각된다. 그 이름은 외, 외자, 외두로 나오는데 선미 키(舵) 부근에 있는 것이 외였던 것으로 판단된다. 앞에서 제시한 『입당구법순례행기』 기사에 나타나듯이, 좌초하여 키 판이 해저에 박히고 선미 부분이 파괴될 지경에 이르자 “그대로 외를 절단하고 키를 버리는” 응급조치를 취했기 때문이다. 선미 부분에서 무엇인가 잘못되었기 때문에 그 부근에 있는 외를 절단한 것으로 짐작된다.

것이다. 외자, 외두를 같은 돛대의 상하부분으로 생각할 수도 있으나, “외자를 그대로 넘어뜨리고 좌우 노붕을 잘라내어 선박의 사방에 도(棹)를 세웠다”는 정황을 볼 때, 별도 돛대인 외자를 이런 응급 보수작업에 사용한 것으로 판단된다. 아울러 이틀 뒤 “사람을 시켜 외두에 오르게 하여 산과 마을을 살피게” 하는데, 만약 외두가 돛대의 하부라면, 밑부분 설치대 정도의 높이에 사람을 시켜 오르게 한다는 것도 어색하고 그 높이에서 어떻게 산과 마을을 살필 수 있겠는가 하는 의문이 든다. 그러므로 외두는 별도의 돛대로 보는 것이 합리적이다. 따라서 견당사선의 돛대는 3개 이상이었다고 생각한다.

보면 돛대에는 올라가는 돛대 발판(mast step)이 있었음을 알 수 있다. 그리고 돛대 꼭대기에는 망대(crow's nest)가 설치되었을 것으로 짐작된다. 선박이 횡요·종요 등으로 조금이라도 흔들리면 돛대 꼭대기에서의 진폭은 매우 큼으로 망대 같은 것에 의지하지 않으면 버틸 수가 없기 때문이다.

돛이 변화해 온 과정을 보면 횡범(square-sail)에서 종범(fore-and-aft sail)으로 발전되어 왔다. 횡범은 풍상측으로 항진 할 수 없기 때문에 역풍 항행이 가능한 종범이 차츰 고안되었던 것이다. 완전한 종범에 이르기까지는 여러 종류의 중간단계 돛 형식을 거쳐왔다. 제일 원시적 종범 형식은 인도네시아 경사범(傾斜帆, canted sail)인데 아직 4각형을 하고 있다. 그 다음 단계는 아라비아 문명에 특유한 라틴돛(lateen sail)으로 두 종류가 있으며 하나는 완전히 3각형으로 되어 있다.

발달된 종범의 한 형식이다. 러그세일의 대표적 구조를 보면 대나무 활대를 돛의 가로방향으로 붙여서 균형있게 보강한 것으로 돛대에 부착시키는 방법도 독특하다. 돛의 한쪽 끝 부분을 돛대에 고정시키는 것이 아니라, 각각의 가로 활대에 부착된 노끈들이 돛대를 의지하고 있는데 돛 전체가 일정한 거리를 움직일 수 있게 되어 있다. 풍향에 따라서 돛대를 중심으로 돛의 앞 뒤 거리를 조절하여 풍상 방향으로도 항진할 수 있는 것이다. 항해전문가들은 이 돛에 대하여 “세계에서 최고로 다루기 쉽다”, “중원의 발명 중에 제일 뛰어난 것 중에 하나 ”라고 평가하였다. 문헌상 중원지역에 외국인의 종범이 등장한 시기는 3세기로 생각된다.

장치한다. 노두목의 잎사귀로 들창 모양과 같이 길이는 1장 남짓 되게 짜서 돛을 만든다. 그 네 개의 돛은 정면 앞을 향하지 않는다. 모두 기우뚱하게 옮겨 서로 모이게 하여 바람을 모아서 바람을 불어 준다”라는 기록이 있다. 광동인 또는 안남인으로 짐작되는 남방인들의 네 돛대 선박이 노두목의 잎사귀로 짠 돛자리 돛 종범을 갖추고 있음이 분명하다. 인도네시아 경사 횡범일 가능성도 없지 않으나 그것은 돛대가 많으면 조종하기가 어렵기 때문에 길이가 긴 평형 러그세일일 가능성이 크다. 이 기사를 보면 외국인에 의해 종범이 먼저 이용된 것으로 판단되지만 곧 이어 중원 선박에 전파되었을 것이다. 『평주가담』에 “바다에서는 오직 순풍만 사용하는 것이 아니다. 안벽 밖으로 또는 안벽 쪽으로 부는 바람 모두 사용할 수 있다. 오직 역풍일 때는 거꾸로 밀리는데 이르길 삼면풍(三面風)을 사용한다고 한다. 역풍도 오히려 쓸 수 있다”고 하였다. 『선화봉사고려도경』 객주편에 “바람이 바르면 베돛 50폭을 펼치고 조금 편향되면 이봉돛의 좌우 날개를 사용하여 펼쳐서 바람의 세력을 편하게 한다”고 한 사실 역시 종범인 이봉돛을 말하고 있는 것이다. “큰 돛대 꼭대기”에 달아논 “야호범”이라는 작은 돛 10폭도 종범의 일종일 것이다. 일본에서도 오래 전부터 러그세일이 사용되었는데 12세기 그림에 명료하게 그려져 있다.

결론부터 말하자면 신라선의 돛은 종범이라고 판단된다. 왜냐하면 앞에서 살펴본 바와 같이 서해·동지나해를 직항하면서 신속하게 운항되고 있었다는 것은 종범으로 변화무쌍한 풍향·풍력을 적절히 이용하였다는 뜻이다. 횡범으로서는 거의 불가능하다고 생각한다. 고대 이집트의 횡범은 풍향에 대하여 125도~150도, 르네상스 이후의 횡범으로는 79도 정도 항진할 수 있다고 한다. 이런 횡범으로서는 9세기 신라선의 활발한 무역활동을 상상하기 어렵다.

돛을 기울여 서남쪽을 가리키게 했다”고 한다. 이 사실은 우선 횡범은 아니란 것을 말해준다. 최소한 인도네시아식 경사횡범이거나 그 윗 단계인데 돛대가 3개 이상인 견당선에서 그러한 경사횡범의 조작이 쉽지 않다는 것은 앞에서 서술한 바이다. 그렇다면 가능성이 있는 것은 완전한 종범인 러그세일이다. 이러한 전통이 계승되어 12세기 일본의 선박이 러그세일을 사용한 것인지도 모르는 일이다.

뛰어 났었다. 선박 의장품을 그 정도 수준으로 생산한다는 것은 조선기술 역시 상당했음을 의미한다.

있었다. 지금은 작은 노 젓는 배를 제외하고는 모두 선미에 키가 있기 때문에 선미타의 유무에 주의하지 않지만, 키의 발전단계를 보면 선미타 출현은 상당한 의미를 가진다. 아시아 지역에서는 일찍이 선미타가 등장하는데 비하여 유럽에서는 겨우 13세기초부터 그것이 나타났다. ‘타’라는 글자는 서기전후부터 이미 여러 문헌자료에 등장하고 있으며, 광주에서 출토된 동한(東漢)시대 1세기경 모형 도기선(陶器船)을 보면 타루(舵樓)와 선미타가 확실하게 설치되어 있다. 우리 나라도 4~5세기 가야 주형토기에 타를 걸친 곳으로 추정되는 부분이 나타나고 있다.

있다고 한다. 또한 9세기초에 쓰여진 『당국사보』에는 “비복들이 타루(舵樓) 밑에서 거처함에 따르면 그 사이가 매우 넓다는 것도 또한 알 수 있다”는 기록이 있다. 키 조종을 위하여 별도의 조타실이 설치되었음을 알 수 있다.

시대가 다소 뒤떨어지기는 하지만 참고가 될 자료로서 『고려도경』(12세기초)이 있다. 제33권 순선편을 보면, 고려 순라선을 묘사하는데 “중간에 돛대 하나를 세워놓고 위에는 다락방이 없으며, 다만 노와 키만을 설치했다”고 묘사되어 있다. 이어서 사신들이 타고 온 ‘객주’ 구조를 설명하면서 키에 대하여도 언급하고 있다. “뒤에는 주되는 키(舵)가 크고 작은 두 등급이 있어 물의 얕고 깊음에 따라 다시 바꾼다. 선교(船橋) 바로 뒤에는 위로부터 아래로 꽂은 두 개의 노가 있는데 이것을 삼부타라고 이르며, 오직 바다에 들어가서 사용한다”고 한다. 선미타가 보편화되었음이 확실하다.

선미부에 수직격벽이 있으면 키를 설치하기가 쉽다는 것이다. 신라선 역시 격벽구조였기 때문에 일찍부터 선미타를 설치했을 것으로 생각된다. “키(손잡이)의 귀퉁이 부분이 두 번 부러졌다. 동서 파도가 번갈아 부딪쳐 배를 경사지게 했다. 키 판이 해저에 박혀서 배 고물이 장차 부서지려고 하였다. 그대로 돛대를 자르고 키를 버렸다”고 하는 것을 보면 선미에 부착된 선미타임이 분명하다. 신라선이 격벽구조로 되어 있으며 선미타를 설치하고 있다는 사실은 그 선진성을 시사함이 크다고 할 수 있다.

피수판이란 범선이 항해중 선체에 대하여 횡방향의 바람이 불 때 그 반대 현측에 이 판을 내려서 선체가 옆으로 밀리는 것을 막아주는 역할을 하는 것이다. 또한 강풍시 키 작동을 돕기도 한다. 그 모양은 장방형에 가까우나 두 변의 길이가 같지 않고, 위는 좁고 아래가 약간 넓으며, 단단한 나무로 두껍게 만들어져 있다. 길이는 대략 선박의 넓이와 같고 일반적으로 배 가운데 양측에 설치한다. 횡풍이 세어지면 풍하현 피수판을 줄로 매어서 물 속으로 내리는데, 대략 선저보다 더 밑으로 내려서 횡류를 방지하고 선체의 심한 횡요를 방지하여 안정성을 얻는 것이다. 필요에 따라서 하나 더 내리기도 한다. 명대 후기의 기록이긴 하나 피수판에 대한 설명이 있다. 송응성(宋應星)이 지은 『천공개물』 주거편을 보면, 바람이 심하게 불면 피수판을 내리는데 넓은 판을 깍아서 칼 모양으로 만들어 수중에 넣으며 ‘요타(腰舵)’라고도 부른다고 한다.

『입당구법순례행기』 첫 부분 좌초했을 때 “모래가 누아를 묻었다. … 닻줄로 누아를 묶었다”고 하는 구절이 있는데, 만약 누아가 선저구조라면 많은 모순점이 발견된다. 첫째, 모래가 ‘선저’구조인 누아를 묻어버렸는데 어떻게 “사람을 시켜 ‘선저’를 조사케” 할 수가 있으며, 조사했더니 “밑바닥이 모두 부서지고 찢어진” 상태를 확인할 수 있었는가 하는 것이다. 둘째, 닻줄로 어떻게 선저구조의 일부분인 누아를 묶을 수가 있는가 하는 점이다. 만약 선저구조라면 ‘묶었다’는 문맥으로 봐서는 선저에 재접합을 시켰다고 이해할 수밖에 없는데, 닻줄로 어떻게 선저에다 다시 노끈으로 연결할 수 있는지 상상되지 않는다. 위와 같은 불합리한 점들이 발견되므로 누아는 선저구조가 아니라고 단정할 수 있다. 혹시 선저만곡부의 비골(bilge keel)이 아닐까도 생각할 수 있지만 역시 같은 모순점에 봉착된다.

선저보다 더 밑으로 내려와 있기 때문에 그 부분이 모래에 파묻히게 되었고, 떨어져 나가지 않게 닻줄로 더 단단하게 묶어 두었던 것이다. 그림을 보면 길이부분이 약간 휘어져 있어 ‘낫’ 모양을 하고 있는데 그것이 ‘누’자가 차용된 이유라고도 생각할 수 있을 것이다. 또한 다른 필사본에는 ‘누’자가 예로 되어 있어 그 뜻이 노, 키로 풀이된다. 위에서 설명한 바와 같이 피수판이 키 역할도 하고 있으므로 명칭과 어긋남이 없다. 선미타가 없는 소형선은 노가 키 역할을 동시에 하고 있다. 노는 추진력을 발생시키기도 하지만 방향을 틀기도 한다. 키는 노로부터 발전되어 왔다. 한편 키가 중앙피수판(center board) 역할을 하는 경우도 있다. 한국 서해안 지역의 전통적 어선인데 키를 선저보다 휠씬 밑으로 내려서 횡류·횡요를 감소시키고 있는 것이다. 이러한 피수판은 범선의 역풍 항해시 필수적으로 갖추어야 할 비품이다. 오늘날 요트의 구조를 보면 알 수 있다. 요트가 풍상측으로 항해하려면 크로스홀드(close-hauled) 방향으로 항진하고 택킹(tacking) 기법으로 다시 반대측 크로스홀드 방향으로 나아가는데, 만약 센터보드(center board)가 없으면 옆으로 밀려서 목적지로 항진할 수가 없다. 이상을 종합하건대 누아는 피수판임이 분명하다. 신라선에는 피수판을 설치하고 다녔다고 생각한다.

탑재하고 다녔을 것으로 생각된다. 처음 좌초한 후 견당대사가 타고 나간 거룻배가 1척 이상이었고, 다음날 모선을 닻줄로 끌려고 할 때 또 1척을 띄우고 있다. 전남 완도군 완도읍 대신리 소세포 1만6000여 평에 꾸며진 KBS 대하드라마 ‘해신’ 오픈세트장. 드라마에서 청해진 포구마을로 나온다(바다에 떠 있는 크고 작은 선박들은 합성사진).

D. 9세기 장보고선단의 항로에 대한 재검토의 필요성

8~9세기 신라의 해상세력이 나·당·일 전해역에서 기세를 떨치고 있었음은 익히 알려진 바이다. 특히 장보고를 중심으로 한 국제무역 활동은 동북아시아사에서, 나아가 세계해양사 속에서 뚜렷한 위치를 차지하고 있었고 우리나라 특유의 ‘신라선’이 국제적으로 인정되어 운항되고 있었음을 앞에서 확인하였다.

대해서는 명확하게 밝혀지지 않았다. 서해를 횡단 또는 사단(斜斷)하여 곧바로 항해하였다는 연구가 있는 반면, 많은 연구자들은 여전히 고대로부터 이용된 연안항로를 중심으로 통행이 이루어졌던 것으로 생각하고 있다. 당대의 조선기술을 저급한 상태로 인식하고 항해능력 또한 미심쩍게 생각하여, 최단거리인 직선항로를 놔두고 『도리기』에 기술된 연안 우회항로를 선택했을 것이라고 추정하고 있다. 『도리기』란 당 정원(785~805) 연간에 재상인 가탐(賈耽)에 의하여 쓰여진 『황화사달기』를 말하며, 일명 『도리기』라고도 한다.

그런데 어떻게 무역사업은 최고급 수준으로 성장해 갔는데, 항해기술은 몇 백년 전의 수준을 그대로 답습하고 있었는가 하는 의문이 생긴다. 전근대 사회의 해상무역 역시 최대이윤을 목표하여 최소경비로 수행되어야 함은 재론할 여지가 없다. 가장 경제적이 되기 위해서는 항해거리를 단축시켜 신속하게 운항해야 한다. 이는 해상운송의 제일 큰 장점인 대량수송 다음으로 중요한 사항이다. 감항성(堪航性, seaworthiness) 있는 선박이 어렵지 않게 건조되고, 항해술이 수준급에 도달해 있다면 구태여 우회하여 시간·비용을 낭비할 필요는 없는 것이다.

따라서 과학기술 분야인 조선·항해술 역시 고구려·백제의 생산력을 수용하여 한층 더 상승·발전시켜 나갔다고 보아야 한다. 또한 사상적인 면에서 신라는 전략적 요충지라고 생각되는 사해(四海)와 청해진에 제장(祭場)을 설치하고 국토방위를 기원하는 중사(中祀) 제사를 거행하면서 해양을 중요하게 여기고 있었다. 이와 같은 인식을 바탕으로 9세기 장보고 교관선의 동아시아 해역 항로에 대해 새롭게 살펴보고자 한다. 여기에서는 당시의 항해·조선 기술 단계를 낮게 생각해서 이전과 같이 연안을 따라 우회하였다는 견해들을 비판하고, 장보고 교관선의 항로가 목적하는 항구로 직항하는 직선항로였음을 밝히고자 하는 것이다. 이러한 연구는 장보고 해상활동의 성격을 구명함과 동시에 9세기 신라의 대외관계를 밝히는데도 도움이 될 것이라고 생각한다.

적산법화원 내부에 조성된 인공 연못과 다리.

6. 적산법화원 중앙에 세워진 장보고 동상. 그 뒤로 보이는 건물에 장우성 화백이 그린 장보고 화상이 모셔져 있다. 대법당이다.

E.『도리기』‘신라왕성로’의 재검토

9세기 장보고 교관선의 항로를 살펴보기 위해서 먼저 고려해야 할 것은 9세기 초에 쓰여진 『도리기』의 ‘ 신라왕성로’이다. 등주에서 바다를 건너 요동반도 및 서해연안을 따라 항해했다는 것이다. 그런데 이 시대 동아시아의 해상교통 현황을 살펴보면 『도리기』에서 언급한 중원·신라간의 연안우회항로는 경제성·합리성이 없을 뿐만 아니라 사실과도 전혀 맞지 않는다. 수세기 전부터 사신선박 또는 상선들이 이미 직항로를 활발하게 이용하고 있었는데, 왜 『도리기』에는 언급되지 않았는지 그 이유가 확실하지 않다. 지리적 가시거리 계산에 의하면 서해횡단·사단항해에서 육상물표를 보지 않고 항해하는 거리는 얼마 되지 않는다. 그런 거리를 왜 직선항해하지 못했을까 하는 의문이 생긴다.

정복하였다. 이 사실은 6세기초에 이미 육상물표를 확인하지 않고도 이 정도의 거리를 항해할 수 있는 천문항해술을 가지고 있었다는 것을 의미한다. 방향을 모르면 망망한 바다를 항해할 수 없다. 황해횡단항로의 최단거리라고 생각되는 백령도에서 산동반도 성산각(成山角)까지는 약 180km 밖에 되지 않는다. 위와 비슷한 항해거리를 항해하지 못할 이유는 없다.

어떤 연구자는 이 항로가 ‘비정상적 우회로이고 항해술이 극히 유치한 시대의 항로인데도 당시에 여전히 사용되었을까’ 하는 의문을 제기하면서 여러 사례를 들어 ‘관리들의 순회 공로인가’하고 추측하기도 했다.

그 이유는 재상의 직책을 맡고 있으면서 당대 최고의 지리학자로 일컬어졌고, 여타부분의 도리(道里)에 대한 기록들이 자세하여 확고한 위상을 가지고 있으므로 섣불리 비판하기도 어렵기 때문이었을 것으로 생각된다.

지적하고자 한다. 『신당서』에 기록된 ‘사이지로(四夷之路)’의 내용에서 확실한 점은 크게 나누어진 사이(四夷)로 통하는 ‘가장 중요한’ 길 7개 가운데 고구려·발해도만 있고 ‘신라도’가 없다는 사실이다. 신라로 가는 길은 별도로 구분하지 않고 ‘등주에서 바닷길로 고구려·발해로 들어가는 길’ 항목에 덧붙여 설명하고 있다. 따라서 엄격하게 말하자면 ‘신라도’가 아니라, ‘고구려·발해도’이고, 그곳으로부터 ‘신라왕성’에 이르는 길이 그러하다는 것이다. 즉 중원으로부터 신라에 이르는 바닷길을 설명한 것이 아니라, 고구려·발해로부터 신라에 이르는 항로라고 파악하여야 정확할 것이다.

또한 신라는 고구려와 동질적으로 이해하거나, 고구려보다 비중을 낮추어 취급하고 있다. 고구려·발해로 가는 길은 첫째 길인 영주입안동도에서 그 육로가 설명되고 있으며, 둘째 길인 등주해행입고려발해도에서도 고구려·발해로 들어가는 해로가 상술되고 있다. 이에 비하여 신라로 가는 길은 그 분기점이 되는 ‘압록강구’로부터 당은포(唐恩浦)까지 서술되어 구절 가운데에 헝클어져 잘못 정렬된 느낌이 들 정도로 어수선하게 끼어져 있어, 중원에서 신라로 통행하는 단독 직행도라고 보기 어렵다. 또 일본에 대하여도 통행에 대한 언급이 없는 것을 보면, 전체적으로 『신당서』 열전 동이전에 나오는 고구려·백제·신라·일본·유구를 뭉쳐서 하나의 동이지역으로 취급하고 있는 것으로 판단된다. 따라서 별도의 ‘신라도’가 없이 남북국을 한데 묶어 파악하여 소략하게 다루어진 것이 아닌가 이해된다.

삼국시대에는 고구려가 버티고 있었으며, 남북국시대에는 발해가 엄존해 있었다. 713~783년까지 60여 연간 및 818~905년까지는 남북대결기이다. 중원의 입장에서 생각하면 같은 책봉국으로서 그 적대관계를 심각하게 고려하지 않았을지 몰라도 당사국간에는 국가존망의 생존경쟁을 전개한 입장이었다. 392년 고구려가 강화도로 비정되는 백제의 관미성(關彌城)을 공취한 이후 경기만 일대의 제해권은 고구려에 있었고, 부근 서해연안은 고구려의 세력권역이 되면서 작전·경비지역으로 설정되었다고 보아야 한다. 그런 상황에서 국가권력이 관철되는 영해를 적성국가의 사신선박 및 무역선이 버젓이 통과한다는 것은 불가능한 일이었다. 심지어 고구려는 위나라 사신까지 통과시키지 않고 있다. 따라서 이들은 해로를 통하여 왕래하는데 황해횡단항로를 선택하지 않을 수 없었을 것이다.

백제는 472년 및 476년에 고구려가 길을 막고 있어 중원으로의 사행이 어려웠음을 호소하고 있다. 신라 역시 625년 고구려가 길을 막고 있음을 알렸고, 648년 진덕왕 2년 겨울에는 김춘추가 그의 아들 문왕과 당나라에 청병(請兵)하고 오는 길에 고구려 순라병을 만나 살해될 뻔한 사건이 있었다. 따라서 백제와 신라는 그들 자신의 독자항로를 개척해 갈 수밖에 없었던 것이다.

않았음을 알 수 있다. 8~9세기까지의 빈번한 서해횡단·사단 항해의 역사적 사실을 감안할 때 『도리기』에 설명된 9세기 초 중원·신라 해상통로는 전혀 사실과 맞지 않음을 알 수 있었다. 그러므로 『도리기』의 ‘신라왕성로’는 당나라의 입장에서 주변 제국의 정치적, 경제적 상황을 전혀 고려하지 않은 일방적 기록의 성격을 가지며 신라인의 입장에서는 비현실적인 것이었다. 그것은 ‘중원 관리의 순회 공로’ 또는 중원 상선들의 연안항해로였을 것으로 짐작되는 일면적 항로였다.

일단 적성국가로 규정되고 나면 영토·영해를 통행하기는 어려워진다. 활성적 적대세력이 포진하고 있는데 그 연안을 통과해 간다는 것은 예나 지금이나 무력분쟁을 도발하는 일 외에 다름 아니다. 따라서 9세기 이전 신라와 중원 사이의 해상 통행로를 이해하는데 있어서 『도리기』의 기록에 전적으로 의존해서는 안될 것이다.

‘해상왕 장보고’ 일본에서는 살아 있다! 일본 내 유적지 엔랴쿠지·미이데라 답사 … ‘신라명신’ 모신 신사 국보로 지정 관리 완도군이 엔랴쿠지 안에 세운 장보고비. 비문에는 ‘義憤’이 ‘義墳’(의로운 무덤)으로 잘못 새겨져 있었다.

F. 장보고 무역선단의 항로

동북대륙과 중원대륙간의 연안우회항로의 사용은 서기전 21세기~16세기까지 소급된다. 이러한 초보적 항해단계의 우회적 연안항로는 6세기 초엽까지도 주로 이용되었다고 한다. 그러나 조선·항해술이 발전하고 정치역학 관계가 바뀜에 따라 직선항로인 서해횡단·사단항로로 바뀌어 갔다. 직항로로 전환되어 가는 예를 살펴보면 다음과 같다.

은밀하게 대방태수 유흔(劉昕)과 낙랑태수 선우사(鮮于嗣)를 파견하여 바다를 건너게 하고 두 군을 다스렸다”고 한다. 여기에서 ‘은밀하게 파견하여 바다를 건너게’했다는 것은 당시 요동연안 해역이 공손씨의 세력권이었으므로 그와 다투고 있는 위는 이 해역을 피하여 산동반도로부터 서해를 곧바로 횡단하여 갔다는 의미일 것이다. 적성국가의 선박이 영해를 통과하도록 방치하지는 않을 것이다. 요동지역 상실은 육로 폐쇄라는 등식이 성립하고, 동시에 연안항행 불가로 이어질 것이다.

하여 해로 통행으로의 귀결을 말하고 있는데, 이 때의 해로는 연안항로를 말하는 것이 아닐 것이다. 왜냐하면 육로는 폐쇄되었지만 연안항로는 개방되었을 것이다라고 추측하는 것은 영토·영해의식이 결여된 잘못된 인식이라고 생각되기 때문이다.

백제는 개로왕 18년 위에 사신을 보내어 고구려가 통행을 막고 있음을 호소하고 있다. 『위서』 백제국전을 보면 고구려가 백제 사신의 통행을 막고 있을 뿐만 아니라, 위나라의 사신까지 통과시키지 않고 있음을 알 수 있다. 이들은 별 수 없이 해로를 통하여 왕래하는데 황해횡단항로를 취하고 있음이 분명하다.

막아서 입조할 수가 없다고 하였다. 따라서 고구려 군사력이 미치지 않는 격리된 해로를 취하지 않을 수 없었던 것이다.

나타났었다. 앞에서 살펴본 바와 같이 3세기 후반경부터 6세기 까지의 중원 도자기, 전문자기, 서진경 등이 백제지역에서만 출토된 것이다. 이 사실은 중원·백제간의 교류가 서해 직항로를 통하여 이루어졌다는 것을 말해준다.

이듬해 373년(근초고왕 28년), 379년(근구수왕 5년), 384년(침류왕 1년), 406년(전지왕 2년)에도 계속하여 견사·조공했고, 416년(전지왕 12년) 동진으로부터 책명사(冊命使)가 왔으며, 424년(구이신왕 5년) 송에 견사하고, 425년(구이신왕 6년) 이후는 매년 송에 견사봉표(奉表)하고 방물을 바쳤다고 한다. 이 경우 고구려와 적대하고 있을 뿐만 아니라 남북조 역시 대치하고 있었으므로 연안을 따라서 항행하는 것은 불가능하다. 따라서 서해사단항로가 개척되었을 것으로 생각된다. 『?양직공도』의 『백제국사 도경』에도 빈번한 중원 남조와의 교통과 고구려에게 공격받아 격파된 사실이 기술되고 있다.

479년 금관가야왕 겸지(鉗知)는 남제에 견사하여 폐백을 바치고 ‘보국장군 본국왕’이란 칭호를 받았다고 한다. 이 경우 남제는 북쪽의 위와 대치하고 있었으므로 연안항로를 취하지 않고 서해를 가로질러 사단항해한 것으로 추측된다.

않을 수 없게 된다. 551년(진흥왕 12년) 신라가 고구려의 한강유역 10개 군을 쳐서 빼앗은 이후 신라·고구려는 한층 더 깊은 적대관계로 들어갔다. 553년 신라는 백제의 당항성을 공취하여 신주(新州)로 삼고 당은포를 당나라에 대한 해상교통의 거점으로 삼았지만, 고구려 해양세력 때문에 『도리기』에 서술된 연안항로를 통행하기는 어려웠다. 적성국가의 선박이 영해를 통과하도록 방치하지는 않았을 것이기 때문이다. 또한 중원으로 직항하는 데에 항해기술적 측면에서도 큰 어려움이 없었을 것이다. 512년에 이미 울릉도까지 전함 수 척을 이끌고 항행하였고 매년 공물을 바치게 한 것을 보면 알 수 있다.

한다.

하였다. 남북국 시대 역시 발해의 막강한 해군력 때문에 서한만 내지 요동연안 항로는 통행이 어려웠을 것이다. 732년(무왕 14년) 9월 발해는 장문휴(張文休) 등을 해상으로 보내어 산동반도 등주를 공격하였다. 발해군은 등주자사 위준(韋俊)을 살해하고 그 곳에 주둔하고 있던 당나라 군대를 격파하였다. 이듬해 733년에는 요서 지방의 마도산(馬都山)을 공격하기에 이른다. 두 경우 모두 바닷길이 이용되는데 당연히 수군 병력이 동원되었으며 그 전투력 또한 막강하였다고 보아야 할 것이다. 이러한 수군세력의 거점이 압록강 수역이였을 것인데 그 압록강구를 통과하여 연안항해한다는 것은 불가능한 일이었다.

치도록 요구하였다. 이후 신라와 발해의 대결양상은 더욱 심화되었던 것이다. 이와 같이 대치하고 있는 와중에 상대국가의 선박들, 특히 외교임무를 띄고 통행하는 견사 선박을 그대로 보고만 있을 까닭은 없다. 따라서 황해횡단항로가 사신들의 통행로로서 취해졌다고 추론할 수 있는 것이다. 삼국시대의 백제·신라, 남북국시대의 신라는 산동반도로 직항하는 황해횡단항로를 취하지 않을 수가 없었을 것이다.

널판 쪽을 타고 吳나라 해안에 닿았는데, 오래 동안 소식이 없다가 745년(경덕왕 4)에 돌아왔다고 한다. 이 기사에서 신라와 남중원 오(吳) 지역 사이에 해상무역이 이루어지고 있음을 알 수 있고, 그 뱃길은 서해사단항로가 취해졌음을 짐작할 수 있다. 왜냐하면 널빤지 타고는 멀리 가지 못하므로 그 부근에서 파선되었다고 판단되기 때문이다.

‘신라도’라고 불리어지는 북로(北路) 역시 가탐의 연안항로를 따라가지 않고 황해횡단항로를 취하고 있다. 또 653년에는 동지나해 사단항로인 남로(南路) 항해를 시도하였고, 8세기 초에 이르러 다시 이 직항로를 항해하였다.

『도리기』가 저술된 후 약 40년 밖에 되지 않음으로 항해기술 상 큰 변화는 없을 것으로 생각된다. 엔닌 일행은 동지나해를 사단하였고 서해를 횡단하였다. 신라보다 항해능력이 저급한 일본 선박도 직항노선을 다니고 있었던 것이다.

무역선은 유람선과 달리 목적항으로 직항하여 항해 일수와 정박 일수를 줄이고 가동률을 높여야만 더 많은 이익을 기대할 수 있는 것이다.

당양도촌 부근의 소촌포에 정박하고 있던 엔닌 일행에게 전달된 기록을 들 수 있다. 같은 해 4월 2일 기사에는 “장보고가 난을 일으켜 서로 싸우고 있다”는 정도로 알고 있다가, “이미 즉위를 완료 ”한 사실이 알려졌으니 그 정보전달의 신속함에 놀라지 않을 수가 없다. 이를 담당한 것이 바로 장보고의 교관선 또는 여타 신라 무역선이었음은 분명하다.

항로 및 항해기술을 비교해 보면 짐작할 수 있다. 앞에서 살펴본 바와 같이 당시까지만 해도 조선·항해기술에서, 신라에 훨씬 뒤지고 있었다는 일본에서도 777년 견당선 파견 때부터는 중원으로 직행하는 명주(明州)항로로 전환하여 항해하고 있다.

단연 으뜸을 차지하고 있다. 특히 장보고에 관한 역사복원에는 그 자료에 힘입은 바가 크다고 할 수 있다. 『입당구법순례행기』에 의하면 신라무역선의 항로에 대해 기록하고 있는데, 자유스러운 임의의 항로라고 생각되는 남로, 사단항로 등이 나타나 있다. 847년 6월 9일 기사는 당시의 선박운항 사정을 소상하게 알려 주고 있다. 김진 등의 신라무역선은 5월 11일 소주 송강구를 출항하여 일본으로 갔으며, 21일이 지나서 내주의 노산에 입항하고 있다. 이 배는 일본으로 직항한 후 거기서 하역작업 등을 마치고 난 뒤 다시 중원 산동반도로 직항하였음이 틀림없다. 이 전체 과정이 21일 걸렸다는 것이다. 참고로 『일지교통사』 『일당왕래선박일람표』의 항해일수를 살펴보면, 6일, 3일, 6일, 11일, 4일, 3일, 13일 등의 사례가 있다. 해상조건, 운항여건 등에 따라 편차가 크기 때문에 평균값을 내는 것은 큰 의미가 없을 것으로 생각된다. 그러나 대략의 항해일수를 6~7일 정도로 잡아 본다면, 일본에서의 정박일수 및 산동반도로 항행하는 기간 등을 합할 경우 비슷한 날짜가 나온다.

항하였음을 알 수 있다. 위에서 살펴본 바와 같이 전문적 해운업자로 생각되는 명주 장지신(張支信)의 선박 역시 남지나 일본 사이를 선임을 미리 받으면서 쉽게 왕래하고 있다. 연안 쪽으로 붙어야 한다든가, 혹시나 직항하는 것이 위험하지 않을까 하는 분위기는 전혀 감지할 수 없다. 이들이 3, 4일 만에 동지나해를 사단하여 건넜다는 것은, 이 시대가 되면 이미 방위·선위측정 등 높은 수준의 항해술이 보편적으로 구사되고 있었음을 뜻한다. 더 이상 ‘어림짐작’이나 ‘신들의 도움’으로 항해했던 것은 아니다.

했다든지, 일본 본국으로부터 보내는 원인의 용돈 사금 24 소량이 신라인 항해업자 도십이랑(陶十二郞)의 인편으로 도착한다든가, 명주에서 신어정(神御井) 등의 선박이 일본으로 향한다는 소식을 듣고 엔닌이 17단의 베 운임으로 마차를 빌려서 출발한다는 등의 기사를 볼 때, 9세기 초 명주와 일본 사이는 경쟁하는 각국의 무역선들이 일상적으로 직항 왕래하였음을 추측할 수 있다.

한다. 초주는 산동반도의 등주와 마찬가지로 서해를 건너다니던 신라 견당사들의 1차 목적지임과 동시에 그들의 출항지였으며, 양주 역시 신라 견당사들의 당나라 출입 관문이었다는 것이다. 이 경우 사신선박의 항로를 생각하면 직선항로인 서해사단항로를 이용했음은 자명하다. 또한 적지 않은 조공품·회사품을 지닌 사신 또는 화물을 지닌 상인들은 한반도의 서남 해안을 통과하고 흑산도에서 서남으로 양자강구에 직행하는 항로를 이용하여 수송의 편리를 도모하였다고 한다.

더 명확해진다. 제2선의 지휘자 장잠숙녜가 말하길 “지난 예를 생각건대 명주에서 떠난 배는 바람에 밀리어 신라의 경계에 도착했으며, 양자강으로부터 떠난 배도 또한 신라에 도착했습니다”고 했다. 이 자료를 보면 신라로 침로를 정하지 않았음에도 불구하고 명주나 양자강 입구에서 떠난 배는 자동적으로 신라에 도착함을 알 수 있다. 별다른 항해기술이 없어도 자연스럽게 사단항로가 성립된다. 일본으로 가려고 애쓰지마는 잘 되지 않고 결국 신라로 도달하게 되는 것이 바로 서해사단항로임을 알 수 있다. 더 적극적으로 해석하자면 ‘자동항로’로 명명하여도 될 정도이다.

무주(武州) 회진(會津)이 나·당 왕래시 가장 빈번히 이용되었다고 하는데, 그 항로는 당연히 서해사단 직항로를 따라서 통행하였을 것이다. 837년 9월 12일 혜목산화상(慧目山和尙) 현욱(玄昱)이 조서를 받들고 귀국하는 신라 왕자 김의종(金義宗)을 따라서 회진에 도착하고 있다. 847년 장지신·원정(元淨) 등 37명은 명주 망해진(望海鎭)을 출항하여 3일 만에 일본 비전국(肥前國) 치가도(値嘉島) 나류포(那留浦)에 입항하고 있으며, 862년 장지신·김문습(金文習), 임중원(任仲元)은 비전국 치가도를 출항하여 4일 만에 명주 석단오(石丹奧)에 닿고 있다. 865년 6월에 종예(宗叡)는 이연효(李延孝) 선박을 타고 명주와 치가도의 약 1.5배 거리에 있는 중원 복주 (福州)로부터 5일 만에 치가도에 도착하였다. 865년 7월에도 이연효 등 63명이 명주 망해진을 출항하여 3일 만에 비전국 치가도에 입항하고 있다. 이들은 3~4일 만에 동지나해를 건너갔던 것이다.

우회항로를 통행한 것이 아니라, 최단거리의 직항로를 택하여 동아시아 해역을 신속하게 항해하였음을 알 수 있다. 또한 장보고 교관선의 활동으로 이러한 직항로들이 더욱 적극적으로 이용되고 일반화되었던 것이다.

남지나 상인과 한국 상인과의 교역활동은 중단 없이 지속되었다. 여·송 무역은 나·당 무역의 연장선상에서 이해되어야 할 것이다.

◈ 24 절기 ◈

10干, 12支, 띠, 그리고 시간과의 관계

◈ 개 요 ◈

◈ 10干과 12支 ◈

◈ 10간과 12지의 구성 ◈ (갑자부터 계해까지 1사이클은 60년임)

10干 10가지와 12支 12가지가 계속 돌아가면서 조합이 이루어 지므로 같은 이름의 년도는 60년만에 한번씩 돌아오게 된다. 2000년도가 경진년인데 다음 경진년은 2060년이 되는 것이다.

12支의 순환에 따라 띠가 변하므로 같은띠는 12년만에 한번씩 돌아오게 된다.

경진년인 2000년도는 용띠이며 뒤에 진(辰)자가 들어가면 모두 용띠가 되는 것이다.

무진. 경진. 임진. 갑진.등..시계가 없었던 옛날에는 시간 구분을 위해 하루를 12支로 나누어 2시간을 하나의 단위로 묶어 놓았다.

자시는 밤11시-01시사이를 말하며 오시는 낮11시-13시사이를 말한다.

지금도 자정(밤12시)과 정오(낮12시)라는 말이 사용되고 있음은 모두 잘 알것이다.

<<최치원 열전, 100만 강병 고구려와 백제 클릭참조>>

<<삼국시대 이전부터 발전해온 화약 클릭참조>>

숫자 '0'의 개념을 쓴 것은 인도입니다. 아라비아 숫자의 기원 역시 인도입니다. 그리고 불교의 탄생지가 인도죠. 가야 수로왕의 부인인 허황옥 왕비도 인도 출신이었다는 것을 알 것입니다.

우리나라는 아주 오래전부터 숫자 '0'의 개념을 알고 사용한 것을 여러 정황으로 유추할 수 있습니다.

혹시 음력으로 착각하지 마세요. 흉노·선비·거란·돌궐 등의 배달겨레는 전형적인 유목·기마민족입니다. 반면에 북부여·동부여·졸본부여(고구려)·대진국(발해) 등의 배갈겨레는 유목과 농경을 함께 하는 대표적인 반농반목민족이며 특히 졸본부여(고구려)· 백제(남부여)·중세고려 등은 해상민족이기도 합니다. 유목·기마·해상·농경민족인 배달겨레는 별이나 달, 태양 등을 관찰할 필요성으로 고대로부터 천문학이 발달하였죠. 한겨레의 수많은 지류가 있으니, 그 수많은 한민족의 갈래들이 하나씩 모두 모여야 비로소 한민족을 이해할 수 있겠죠.

어느 하나가 그 전체를 대변한다는 무식한 일반화의 오류는 안 했으면 합니다. 전체와 부분을 함께 고려해야 그 사이의 미묘한 상호작용도 알 수 있는 겁니다. 마치 우리가 한 인간을 평가할 때 그의 앞면, 뒷면뿐만 아니라 그의 행동을 비롯한 내면 등 모든 면을 고려해야 그 사람을 제대로 알 수 있는 것처럼.... 그 사람의 얼굴만 보아서는 그가 키가 큰지 어떤지 알 수 없지 않습니까.

시작은 단일민족이나 세월이 흘러 수많은 갈래로 나누어지니 이미 오래전부터 한민족은 다민족국가입니다. 과거 거대한 영토를 가졌을 때도 하나의 나라가 아닌 많은 제후를 거느린 연방국가였습니다. 부모와 형제는 하나에서 시작되었지만 시간이 흘러 먼 친척이 되고 다시 남남이 되어 서로 부둥켜 안고 사는 지금의 세상처럼.... 그리고 천문학이 발달했다는 말은 수학에 강했다는 말이 됩니다. 그래서 외적의 침입에도 쉬이 무너지지 않는 고구려 성의 건축이 뛰어난 것이며, 각 시대마다 훌륭한 고분이나 왕묘가 있었던 것입니다. 물론 불국사, 석굴암과 같은 대단한 문화재를 남길 수 있었던 것도 마찬가지입니다. 고대의 홍산문명, 요하문명 유적들을 통해서도 미루어 짐작할 수 있습니다. 불가사의라 여겨질 만큼 말이지요.

한글은 쉽습니다. 하지만 한국어는 어렵죠. 그러나 외국어는 한국어만큼이나 어렵습니다. 모든 것은 투자한 만큼 쉬워진다는 것입니다. 외국것이라 다 믿지 말고 우리 것이라 무조건 배격해서도 안 됩니다. 언제나 균형되고 공정하게 대하며 신중히 생각해 과감하게 행동해야 하겠습니다. 그래야 이 혼란스러운 현실을 이겨낼 수 있겠죠.

<<시대별 한국 옛 토목건축 클릭참조>> <<우리 나라 지도의 역사 그리고 김정호 클릭참조>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

'최초의 나라 한(환)국 > 역사 이야기' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 고구려와 발해의 압록수가 지금의 대요하라는 증거 17가지 (0) | 2009.08.26 |

|---|---|

| [스크랩] 북방고토와 일본의 만주국설치 (0) | 2009.08.26 |

| 세계 4대 발명의 진정한 종주국 4-졸본부여 고구려에서 유래한 인쇄술 (0) | 2009.08.22 |

| 세계 4대 발명의 진정한 종주국 3-종이의 기원과 배달겨레 (0) | 2009.08.22 |

| 세계 4대 발명의 진정한 종주국 1-삼국시대 이전부터 발전해 온 화약 (0) | 2009.08.22 |