|

고고인류학적으로 본 우리 민족의 뿌리

1.두 마리의 물고기, 그 의미를 찾아 헤맨 40년

페르시아 神話에서「가라」는 惡神으로부터 神木을 지키는 神魚를 뜻하는데, 페르시아 文化를 받은 許黃玉의 고국 아유타國에서

신앙의 대상이 되고, 許黃玉이 金海로 金首露王에게 시집와 그것이 가락국의 國章이 되는 歷史의 수수께끼를 풀다

金 秉 模

2004 서울 세계박물관대회 공동조직위원장. 서울大 고고인류학과 졸업. 이탈리아 국제문화재연구소 및 영국 런던고고학연구소 수학.

영국 옥스퍼드大 철학 박사. 안면도 고남리 패총, 二聖山城 발굴작업 주관. 1993~1995년 한국 고고학회 회장. 前 한국 전통문화학교

총장. 現 한양大 문화인류학과 교수. 저서 「금관의 비밀」, 「김수로왕비 혼인길」.金秉模 한국 전통문화학교 총장

阿踰陀國의 신비

<수로왕릉 정문(納陵)에 새겨진 神魚像. 가락국 시절의 國章이다.>

옛날 경상남도 金海지방에 伽倻(가야)라는 나라가 있었다.

三韓(삼한)시대에 변진(弁辰 또는 弁韓)에 해당되는 지역에서 자라난 고대국가인데 이 나라의 처음 이름이 駕洛國(가락국)이다.

가락국의 초대왕인 金首露王(김수로왕)은 阿踰陀國(아유타국) 공주인 許黃玉(허황옥)과 결혼하였다.

三國遺事에 수록된 駕洛國記에는 다음과 같은 기록이 있다. 즉 서기 48년 7월27일 붉은 돛을 단 배가 해안에 도착한다.

배에서 20여 명이 상륙한다.

그 중 한 여인이 수로왕에게 자기를 소개한다.

『저는 아유타국 공주입니다 성은 許(허), 이름은 黃玉(황옥), 나이는 16세입니다』

「妾是 阿踰陀國 公主也. 姓許 名黃玉. 年二八矣」

수로왕이 왕비를 맞아들이는 과정이다.

이들의 결혼으로 10왕자 2공주가 탄생하여 오늘날 金海 金氏의 조상이 되었고 아들 중에 두 사람에게는 어머니의 성인 許씨를 賜姓

(사성)하여 김해 許氏의 조상이 되었다.

아유타는 인도의 갠지스 강 유역에 있던 고대국가의 이름이다. 현대 인도어로 ayodhia 라고 쓰고 「아윳다」라고 발음한다.

허황옥의 한국 도착은 고대 항해를 연구하는 사람들에게는 미스터리로 치부되었고, 한국사에서는 이 시대가 희뿌연 안개 속에

싸여 있을 뿐이고, 인도 출신 허황옥의 가락국왕과의 결혼이야기는 한국사의 여명기인 2000년 전 일어난 국제결혼 사건 정도의

에피소드로 취급돼 왔다.

우리 역사에서는 신화시대 수준이지만, 서기 1세기 때는 세계사에서 중국은 後漢(후한) 때이고 서양사에서는 로마시대이다.

이미 중국의 諸子百家(제자백가) 시대가 지나갔고, 그리스 과학자들의 가르침을 받은 알렉산더가 인도를 다녀간 후이다.

마주 보는 두 마리 물고기

나의 아유타국 연구는 실로 하찮은 이유로 시작되었다. 지금도 그렇지만 나는 태어날 때부터 피부가 유달리 검었다고 한다. 보통의 한국인들보다 훨씬 검게 타고난 피부 때문에 할머니로부터 자주 놀림을 받았고 집안 행사 때면 모이는 친척들까지도 나의 피부가 검은 것에 대하여 한 마디씩 하는 것이었다. 그까짓 일로 상심까지 하지는 않았지만 사춘기 때부터 나기 시작한 여드름 때문에 거울을 들여다볼 때마다 自問하기 시작하였다.

「역사 선생님의 말씀대로 김해 김씨의 조상인 김수로왕의 부인이 인도 출신이기 때문에 그 후손의 한 사람인 나의 얼굴도 인도인처럼 검게 된 게 아닌가? 그래도 2000년 전에 있었던 국제결혼의 흔적이 설마 지금까지 계속 나타날 수는 없을 터인데」

그 정도의 의문을 지닌 채 나는 대학에 진학하였다. 사회인류학 강의를 통해 族內婚과 族外婚의 풍속을 배우면서 한국인들은 同姓同本끼리는 혼인하지 않으며, 심지어는 異姓이면서도 同本인 경우에도

결혼을 꺼린다는 것을 알게 되었다. 그 예가 바로 김해 김씨와 김해 허씨의 관계이다.

즉 김해 허씨는 허황옥 왕비의 성을 딴 자손들에게서 시작되었기 때문에 사실상 김해 김씨와 김해 허씨는 부모가 같은 사람들이라는 것이다.

삼국유사의 가락국기가 전하는 수로왕의 혼인 설화는 김씨族과 허씨族 사이에서는 단순한 설화 이상의 역사적 무게를 지니고 있었다.

그래서 나는 모든 의문의 원인 제공자인 김수로왕과 허황옥 할머니의 능을 참배하러 김해까지 가지 않을 수 없었다.

그때 내가 맞닥뜨린 것이 수로왕릉의 대문에 새겨 있는 神魚像(신어상)이었다.

神魚像은 두 마리의 물고기가 마주보며 가운데 있는 어떤 물체를 보호하고 있는 모습이다.

뿐만 아니라 두 왕릉의 배후에 있는 산의 이름도 신어산이고, 신어산에 있는 銀河寺(은하사)라는 절에도 수미단에 神魚像이 두 개나

조각되어 있는 것도 알게 되었다.

검은 피부와 神魚像은 이렇게 어우러지면서 그 후 수십 년간 나로 하여금 인도와 아유타국 연구에 빠지게 하였다.

나중에 알게 되었지만 神魚像은 가락국이 발전한 가야의 영역권인 경상남도 지방에 있는 오래된 불교사찰과 祠堂(사당)에서

집중적으로 발견된다.

惠超가 다녀온 다섯 天竺國 중 하나

아유타국은 지금의 인도 땅 아요디아 (ayodhia)인 것 같다고 선대의 학자들이 추측하였다. 과연 그런지 아닌지 학자들이 책상머리에 앉아서 추측만 하고 있을 때 과감하게 현장을 답사한 사람이 在野사학가인 故 李鍾琦(이종기)씨였다. 李씨는 펜클럽대회 참석차 인도에 갔다가 김수로왕릉에 그려져 있는 雙魚紋(쌍어문:신어상)이 아요디아에 무수히 많다는 내용을 확인하고 돌아와 「駕洛國探査(가락국탐사)」라는 책을 써냈다. 1970년대의 일이다.

가락국의 國章격인 神魚像이 한국 땅에는 가야문화가 퍼진 경남 일대를 중심으로 남겨져 있다는 사실과 인도의 아요디아에서도 쌍어문이 사원의 대문마다 그려져 있다는 李鍾琦씨의 말을 듣고 나니 직접 인도를 답사하지 않으면 나에게 검은 피부의 인자를 제공했을지도 모르는 인도공주의 미스터리를 천착해 볼 길이 없게되었다.

그래서 인도에 가게 되었다. 1985년의 일이었다 뉴델리에서 비행기 편으로 동쪽으로 한 시간쯤 가면 럭나우라는 도시에 내려서 차

편으로 150km를 동쪽으로 가는 곳에 아요디아가 있다.

아요디아는 산스크리트語로 「정복되지 않는 땅」이라는 뜻이다.

혜초의 「往五天竺國傳(왕오천축국전)」에 기록된 다섯 개의 천축국 중에 中天竺國에 해당된다

아요디아는 힌두교의 중흥시조인 라마의 탄생지이다.

그런 만큼 아요디아에는 수많은 전설과 역사가 색색가지의 실타래처럼 엉켜 있다.

그 실타래를 조심스럽게 푸는 사람이 인도의 고대사를 잘 연구하는 사람이 되고, 힌두교의 신비를 캐어 내는 작업의 단초를 찾는

사람이 된다.

힌두교와 카스트의 나라

카스트(cast) 이야기를 조금 하자. 인도인은 태어나면서부터 사회적인 계급이 정해져 있다. 그들은 브라만(신앙지도자), 크샤트리아(통치계급), 바이샤(생산계급), 수드라(천민)의 네 계층 중 하나로 태어난다. 이들은 직업만 다른 것이 아니고 주거지역도 다르다. 그러니 다른 계급 간에 결혼 같은 것은 꿈도 꾸지 못한다.

만약 이런 전통을 어기고 다른 계급의 사람과 결혼한 부부는 마을에서 쫓겨나거나 심지어는 동네 사람들로부터 뭇매를 맞아 죽게 되는 일도 있다. 인도의 신분제도의 경직성은 우리의 상상을 초월한다. 그래서 때로는 용감한 젊은이들이 신분을 뛰어넘는 사랑을 이루기 위해 외국으로 탈출하여 살고 있는 예도 수없이 많다.

그런 사이에서 태어난 아이들은 새로운 신분 간 계급으로 불린다. 아버지가 상위 신분일 때와 어머니가 상위 신분일 때에 따라 명칭이 달라진다. 오랜 세월 동안 이렇게 탄생한 새로운 계급이 또 새로운 신분을 탄생시켜 인도의 카스트는 수십 가지로 분화해 나갔지만 지금도 여전히 계층 간의

벽은 엄격하다. 심지어 어느 계층의 의사는 자기 계층의 환자만 치료하고 다른 계층의 환자는 치료할 수 없다고 한다.

그래서 테레사 수녀님 같은 외국인이 인도인 환자를 돌보아야 할 이유가 생겼나 보다.

믿을 수 없는 인도

인도, 즉 인디아(india)라는 명칭은 페르시아 동쪽에 있는 험준한 산맥인 「힌두쿠시 산맥 너머의 땅」이라는 뜻이다. 그곳에 있는 강이 인더스 강이고 나라 이름도 인도이다. 고대 중국인들은 인도를 불교의 나라라고 우대하여 天竺國(천축국)이라고 불렀지만, 그전에는 「身毒(신독)」이라고 음역하였다. 인도인들의 피부가 검어서 혹시 몸속에 독이라도 들어 있지 않나 하는 해학적 명칭이다. 이웃 나라 이름을 비하해서 부르는 중국 사람들의 버릇 중에서도 매우 고약한 명칭이다.

인도인에게 「인도」라는 역사적인 이름을 선물한 인더스 강은 지금 인도에

없다. 영국의 식민 통치를 벗어난 후 인도 대륙은 인도와 파키스탄으로 나뉘면서 대륙 서북쪽의 인더스 강 유역인 펀잡 지방이 파키스탄으로 편입되고 말았다. 그 반대쪽인 동쪽 지방의 갠지스 강은 하류의 벵골 지방이 방글라데시로 독립해 나가, 인도는 이리 찢기고 저리 뜯겨 상처 입은 공룡처럼 되고 말았다.

인도 대륙의 주민들이 힌두교도들의 인도와 이슬람교도들의 파키스탄과 방글라데시로 분리해 나가는 장면을 영화 「간디」를

통해서 본 사람들은 「과연 종교가 그 엄청난 인구를 이동시킬 수 있을까」하고 의아해했을 것이다.

인도인은 기본적으로 농업인들이다. 농업인들에게 토지는 생명과 같은 것이다. 그런데도 농토를 포기하고 종교의 자유를 찾아 신천지로 떠난 사람이 많다.

그렇다. 정신적인 자유는 경제적인 자유보다 더 중요하다. 영국의 프로테스탄 교도들이 신앙의 자유를 찾아 메이 플라워(may flower)號에 몸을 싣고 아메리카라는 신천지로 이민한 것은 잘 알려진 사실이다.

세계 각지에 뿔뿔이 흩어져 살고 있던 유태인들이 삶의 터전을 포기하고 종교 생활이 자유로운 미국으로 흘러 들어가 오늘날 탄탄한

유태인 사회를 구축한 사실도 우리는 잘 알고 있다.

경제적으로는 비록 힘든 시대에 살고 있지만 인도와 인도인을 깔볼 사람은 지구상에 아무도 없을 것이다.

유구한 인더스 문명을 모태로 살아온 인도인들은 인류 최대의 인구가 신봉하는 힌두교를 탄생 시켰고, 여기서 불교까지 꽃을 피워

지구 인구 몇 분의 일이 인도 철학의 영향 속에 살고 있는 게 현실이다.

인도 대륙을 가장 멋지게 표현한 말이 「믿을 수 없는 인도(incredible india)」이다.

10억 명의 인구가 힌두어·타밀어·우루두어·벵골어 등 수십 가지의 언어를 쓰고 있다.

뿐만 아니라 지구상에서 아직도 계급사회가 엄연히 존재하여 서로 다른 계급의 사람들과는 섞여 살지도 않고, 혼인도 하지 않는

불가사의한 나라이다.

종교는 힌두교와 이슬람교를 양대 축으로 하여 시크교·밀교 등이 섞여 있다.

그러나 정치적으로는 한 사람의 총리가 통치하는 오묘한 구조의 나라이다. 정치·경제用 공용어는 영어이다.

나에게 인도는 여러 색으로 구성된 무지개와 비슷하게 느껴진다.

각각의 색이 따로따로 보일 듯 말 듯하고 그 배경 뒤로 허황옥 공주의 모습 같은 영상이 희미하게 떠 있는 듯한 느낌이다.

영혼의 江- 갠지스

힌두교의 源泉(원천)인 갠지스를 빼놓고 인도를 생각할 수 없다.대부분이 힌두교도인 인도인들은 그들의 영혼을 갠지스 강에 담고 있다. 갠지스 강에 걸려 있는 바라나시에서 힌두교도들의 성스러운 목욕의식과 엄숙한 화장의식은 처음 목격하는 사람에게는 섬뜩한 장면이다. 비위가 약한 사람들은 며칠 동안 식사도 못 한다. 반면에 사랑에 취한 사람들은 인도에 가면 타지마할에서 16세기 때인 모굴시대 「샤 자한」 왕이 먼저 세상을 떠난 愛妃(애비)를 기리는 남자의 애틋한 사랑의 표시를 만난다. 그래서 인도는 보는 사람에 따라 다른 색깔로 보인다.

내가 아요디아에 처음 도착하던 날은 갠지스 강의 지류인 사라유 강변에 석양이 비치고 있었다. 황토색 강물이 忍苦(인고)의 생활을 감내하며 살아가고 있는 힌두교도들의 몸과 마음을 씻어 주고 있었다. 멀리 떨어진 곳에서 모여든 사람들이 강물에 몸을 담고 있었다. 먼길을 마다 않고 여기까지 오느라고 허비한 노력과 경비를 일순간에 상쇄하는 마력을 지닌 갠지스 강물이다.

강가에는 이발사가 削刀(삭도)로 순례자의 체모를 깎아 주고 있는 모습도 보였다. 그들의 행복해하는 얼굴에서 우리는 인도인의 영원한 평화를 읽을 수 있다. 강변에 마련해 놓은 간이의자에 앉아 하루나 이틀쯤 후에 다가올 永眠의 순간을 기다리고 있는 사람도 있었다. 그들의 영면은 죽음이 아니다. 天刑(천형)과 같은 이승 시절의 카스트를 탈피하여 자유롭고 새로운 생명으로 환생하는 것이다.

넓은 인도 대륙의 원래 주인은 드라비다族이다. 인더스 문명의 핵심지역인 「모헨조다로」와 「하라파」가 폐허된 후인 기원전 1600년경부터 카스피海 부근에 살고 있던 서양인 계통의 인종인 아리안족들이 인더스 강과 갠지스 강 유역으로 밀려 들어왔다.

그들 이민의 배경에는 철기문화의 확산에 따른 지역간 전쟁이 있었다.

그 결과 유럽어 계통의 언어인 힌두語가 생겨났고 토착인들의 남하에 따라 드라비다語는 南인도 지역에서 사용되었다는 이야기는

月刊朝鮮 2월호에서 이미 썼다.

어찌되었든 다신교인 힌두교는 소수의 집단이 큰 인구를 다스리는 통치이념으로 교묘하게 사용되었다.

아요디아-코살라(kosala)國의 수도

서기전 7세기 때쯤에 北인도는 간다라, 펀잡, 마치, 코살, 마가다, 앙가 등의 고대 왕국이 인더스 강과 갠지스 강 유역에 걸쳐 일어났다. 그 이남에는 이렇다 할 세력이 없었다. 불교의 창시자인 석가모니가 오늘날 네팔 땅에 있던 카피라 성에서 태어났을 때인 기원전 6세기에는 고대 왕국중 코살국이 맹주였다. 아요디아는 코살국의 중심이었다.

코살국의 조상신화엔 태고에 대홍수가 있었다. 그때 만물이 물에 빠져 목숨을 잃게 되었다. 이때 위기에 처한 「마누」라는 인물이 커다란 물고기(matsya)의 도움으로 살아났다. 마치 구약성서에 등장하는 홍수 전설에서 「노아」가 살아나는 과정과 흡사하다. 마누의 먼 후손인 「익스바쿠」가 코살국을 세웠고, 그의 아들이 힌두교의 중흥시조인 「라마」이다. 따라서 물고기는 코살국의 토템이자 힌두교의 한 神像이 된 것이다. 그래서 코살국의 국장이 神魚로 정해진 것이다.

후대에 코살국이 망했어도 神魚를 숭앙하는 신앙은 그대로 전승되었고, 아요디아 출신의 힌두교도들은 왕조가 바뀌고 주민이

각지로 뿔뿔이 흩어져도 그들은 가는 곳마다 힌두교 사원을 세우고 그들의 神들을 경배하였다.

과연 아요디아 시내에는 수백 개의 힌두교 사원이 서 있고, 사원의 대문마다 문설주 위에 神魚 그림이 새겨져 있었다.

박물관의 입구에 그려진 神魚는 시위가 당겨진 활과 어우러져 있고, 경찰의 계급장에도 神魚가 들어 있었다.

도처에서 神魚는 사람의 생명을 보호하는 守禦者(수어자)의 기능을 하고 있었다.

神魚는 아요디아 전체에서 흘러 넘치고 있고, 그 州(주)를 대표하는 州章으로 발전해 있었다.

여기는 글자 그대로 神魚國(신어국)이었다.

그 후에 알게 된 것이지만 神魚像은 인도 전역에서 발견되는 게 아니었다.

집중 분포지는 이상하게도 아요디아가 중심도시인 우타르 푸라데시(uttar pradesh 北洲)뿐이었다.

즉 아유타국의 문화권에서만 神魚의 신비스러운 기능을 신봉하는 사상이 퍼져 있었던 것으로 추리할 수 있었다.

이 내용은 그해에 kbs 방송의 다큐멘터리 프로그램 「아유타국의 신비, 1985」로 소개되었다.

그런데 물고기가 인류를 구해 준다는 이야기는 지구상 여러 민족의 민속에서 발견된다.

예컨대 몽골 사람들도 물고기를 신성시하여 먹지 않는 풍속이 있는 것을 본 적이 있다.

기마민족으로 중앙아시아에서 맹주 노릇을 하던 스키타이族들도 말의 장식으로 물고기 한 쌍을 달고 다녔다는 연구보고서가 있다.

아무도 몰랐던 神魚의 상징 의미

그러나 이러저러한 神魚의 흔적들이 지구의 도처에서 보이기 시작하였어도 神魚들이 상징하는 의미에 대하여는 알아낼 수 없었다. 아무도 그런 연구를 하는 사람이 없었다. 아요디아의 박물관장도 모르고 스키타이 연구를 많이 하는 독일학계에서도 神魚의 상징성에 대한 전문가가 없었다.

어느 해이었던가. 방글라데시의 다카 국립박물관 입구 바닥에 그려져 있는 神魚像들을 발견하고 박물관장과 큐레이터들에게 문의하였더니, 그들의 대답은 「모르겠다」는 것이었다. 또 한 번은 파키스탄과 아프가니스탄의 국경지대인 페샤와르에서 시내를 굴러다니는 픽업 트럭에 멋지게 새겨져 있는 神魚像들을 발견하고 그 지역 미술사 권위자인 이슬라마바드 대학의 다니 교수에게 문의하였다.

『글쎄요. 그런 장식을 그린 차들이 많이 있다는 것은 알고 있습니다만 나는 상징연구자가 아니라서 권위 있는 대답은 못 하겠습니다. 혹시 캘커타 대학의 무커지 교수라면 당신이 원하는 답을 해줄 수 있을지도 모르겠습니다』

몇 년이 지나서 캘커타에 회의차 갈 일이 생겨 무커지 교수를 어렵게 수소문하여

만났더니 그는 오히려 다니 교수가 모른다면 자기도 추측성 설명밖에는 못 하겠다는 것이었다. 神魚의 의미에 대해 답변하는 사람은 없고 서로 핑퐁을 치고 있었다.

신성스러운 물고기에 대한 의문은 풀리지 않은 채 미궁으로 빠지는 듯하였다.

나는 神魚에 중독되어 여기저기서 물고기만 나타나면 혹시 가락국과 관계가 있나 하고 살펴보는 것이 습관처럼 되었다.

그때쯤 런던의 대영박물관에 들르게 되었다.

도서실에서 미국에서 출판된 近東(근동) 미술사 책에서 두 사람이 물고기 모양의 옷을 입고 마주보고 있는 사진을 보게 되었다.

유학 시절부터 잘 알고 지내는 사이였던 그 박물관의 동양부장이었던 제시카 로슨 여사에게 문의하였다.

제시카는 즉시 近東 담당 큐레이터를 소개해 주었다. 이 전문가는 나를 만나더니 단번에 중요한 정보를 알려 주었다

그 사진의 실물이 東베를린의 페르가몬 박물관에 있다는 것이다.

서양사람들에게는 근동(near east), 동양사람들에게는 西아시아로 되어 있는 이란으로부터 터키까지의 광활한 지역에 대한

문화연구는 진공상태가 되어 있다.

1960년대 이스라엘과 이집트의 「6일 전쟁」으로 시작된 정치적 소용돌이는 이란과 이라크의 전쟁, 미국과 이라크의 걸프전까지

조용한 날이 없었다.

이 지역을 한가롭게 다니면서 유적과 유물을 살피며 고대 사상이 이동하던 흔적을 찾는 유한계급들이 작업할 수 있는 여건이

아무에게도 없었다.

숙명적 해후에 화가 났다

나는 다음날 독일로 날아갔다. 냉전 시대의 상징인 베를린 장벽은 관광의 대상이 되어 있었다. 東베를린 지역에 페르가몬 박물관이 있었다. 거기에 내가 평생을 바쳐 만나려고 노력했던 마음속의 연인이 있었다. 돌로 만든 神魚像이 있었다.

거대한 석제 水槽(수조)의 외벽에 양각으로 새겨진 神魚像이 나를 기다리고 있었다. 세상 어느 누구도 관심을 갖지 않아서 이름도 뜻도 모른 채 神魚像이 수십 년 동안 사회주의 국가였던 동독의 한 박물관에서 자기를 찾고 있는 지구상의 단 한사람인 나를 기다리고 있었다.

그 神魚像이 새겨 있는 수조는 바빌로니아에서 가져온 것이었다. 바빌로니아의 왕이었던 센나게립王이 세운 궁전 중앙에 있던 신앙용 聖水를 담는 거대한 물통이었다. 여러 조각으로 부서진 것을 복원한 것이었지만 조각은 선명하였다.

神魚像은 바빌로니아 사람들의 어떤 신앙의 상징이었다.

기원전 8세기부터 바빌로니아 사람들이 신전 대문 위나 聖水용 수조에 조각하였다.

그들의 主神은 오아네스(oaness·水神)이고 그 神을 물고기 모양의 옷을 입은 두 명의 남자 司祭가 양쪽에서 보호하고 있었다.

사제는 바빌로니아式 사각형 수염을 기르고, 왼손에는 물통을 들고 오른손에는 부채 같은 기구를 들고 主神을 향하여 물을 뿌리는

모습을 하고 있었다.

사제들이 입고 있는 복장은 물고기의 껍질을 뒤집어쓴 것처럼 위로는 머리, 아래쪽으로는 물고기의 꼬리가 드리워져 있었다.

물고기의 비늘도 선명하게 선각되어 있었다.

한국의 神魚像은 두 마리의 물고기가 평행으로 마주하고 있고, 아요디아의 神魚는 45도 정도로 일어선 채 마주보고 있는 데 비하여, 바빌로니아의 神魚는 사람처럼 일어선 채 마주보고 있는 차이가 있었다. 모두 페르시아의 <가라>에서 기원한 것임이 분명하였다.

나는 사진을 여러장 찍었다. 박물관에서 유물을 촬영하려면 큐레이터의 허가가 있어야 하지만 나는 그런 국제적 예의를 무시하였다. 유물이 너무 중요하였고, 훌륭한 만큼 나는 화가 나 있었기 때문이었다.

이렇게 좋은 유물을 갖고 있으면서도 동독 정부, 아니 페르가몬 박물관은 실패로 끝난 사회주의인가 무엇인가를 실험하느라고 나라의 문을 꼭 잠그고 비용이 없어서 수십 년간 박물관 소장품 圖錄(도록)조차 출판하지 못하였다.

그러니 동독이 서독과 합치지 않았다면 나 같은 바깥세상의 연구자들은 이런 중요한 유물을 보지도 못한 채 평생을 허송할 뻔하였다. 다행히 나의 무례한 행동은 아무도 보지 못하였다.

나는 神魚들을 애인의 얼굴처럼 쓰다듬으며 수십 년 만에 이루어진 우리의 숙명적인 해후에 감격하였다.

페르시아 신화 속의 「가라」가 加羅

神魚의 의미에 대한 나의 관심은 1960년대에 시작되었으니까 40년이 훌쩍 지나갔다.

이 21세기로 접어든 어느 날 새로 구입한 페르시아 신화 한국어 판을 읽게 되었다.

인류의 만병을 고치는 영약이 있었다. 그 약은 「고케레나」라고 부르는 나무의 열매였다. 고케레나는 바다 속에서 자라는 나무였다. 인류를 파멸시키는 惡神(악신)이 나무의 뿌리를 파 버리려고 두꺼비를 파견하였지만 실패하였다. 알고 보니 나무 뿌리를 지키고 있는 「두 마리의 神通한 물고기」가 있었기 때문이다. 그 물고기의 이름이 가라(kara)이다. 가라가 지성으로 보호하여 고케레나 나무가 잘 자라났고 그 열매와 잎새를 먹고 인류가 멸망하지 않고 번창하게 된 것이다.

여기서 「가라」가 바로 내가 필생을 바쳐 추적해 온 「神魚」아닌가?

아요디아의 마치 설화와 유사한 내용이었다.

이 대목에서 내가 또 한 번 놀란 것은 페르시아 신화의 「가라」는 가락국의 별칭인 加羅(가라·kara)와 똑같은 발음이라는 점이다.

페르시아에서는 인류를 살리는 靈藥(영약)을 내는 神木을 보호하는 물고기의 명칭이 한국 역사에서는 국명이 되었단 말인가?

과연 이런 추리가 가능한가. 그렇다면 가락국은 신어국 아닌가.

그렇다.

페르시아와 가락국, 이란과 한국의 시공을 뛰어넘는 문화의 동질성은 이렇게 뚜렷하니 쉽게 부정해 버리면 연구자의 태도가 아니다.

같은 시대에 신라고분에서는 페르시아 제품인 유리 술잔과 寶劍(보검)이 심심찮게 출토되고 있는 고고학적 증거가 있음도 떠오른다.

나의 神魚연구는 끝없는 길을 가고 있었다. 한 고개를 넘어가면 또 다른 준령이 내 앞을 가로막는 느낌이었다.

결국 나는 구약성서 속에서 「魚門(어문·fish gate)」이라는 단어를 찾게 된다. 魚門은 바빌로니아의 어느 종족이 神殿을 세우고 그 대문에 물고기 모양을 새겨 놓았다는 내용이었다.

고고학적 증거와 신화와 성경의 내용이 일치하는 순간이었다. 오래 추적한 보람이 있었다.

페르시아는 옛날부터 정치적으로 바빌로니아와 대립하면서 자라났다.

센나게립 왕 때의 神魚 복장을 한 司祭들의 기능이 페르시아 신화의 「가라」의 기능과 서로 통하는 것은 너무도 당연하다.

아유타국 王孫

神魚像을 연구하는 동안 나는 아요디아를 4회 방문하였다. 그런 과정에서 아요디아에 지금도 살고 있는 왕손인 미쉬라氏를 만나게 되었다. 지금의 인도는 공화국체제니까 총리가 다스리는 나라이지만 각 지역에는 前 시대부터의 토착세력인 土豪들이 있다. 중앙정부는 이들에게 재산권을 허용하고 있어서 미쉬라 가문은 학교·병원·莊園(장원) 등을 경영하고 있다.

현재 아요디아의 왕손이 그 옛날 아유타국의 공주인 허황옥과 혈연으로 연결될는지는 다음 문제로 하고 우선 서로 역사적 정보만이라도 교환하자는 목표를 세웠다. 그래서 총리 시절의 金鍾泌씨 초청으로 미쉬라氏 부처가 김해를 방문하였고, 이어서 김해 金氏 종친회원들과 김해 출신 실업인들이 아요디아를 방문하였다. 그 결과 아요디아에 허황옥 기념비가 세워지게 되었다.

2002년 부산에서 개최된 아시아경기 때 화려한 입장식이 있었다. 이때 인도 공주가 가락국에 시집오는 과정이 연출되었다.

TV 감독이 내게 전화를 하여 입장식에 참석해 달라고 하였다.

인도 공주가 어떤 과정으로 한국에 시집오게 되었는지 해설해 달라는 부탁이었다.

나는 마침 중요한 약속이 있어서 참석하지는 못했지만 한 고고학자의 연구내용이 국제 체육행사에 채택되어 TV방송을 통하여

아시아人 모두에게 알려지고 있는 현상을 보면서 긴 세월 동안 苦行에 가까운 추적과정이 주마등처럼 지나갔다.

몸은 지쳐 있었지만 마음만은 뿌듯했다.

전설이 역사로 굳어 가고 있기 때문이다

2. 2400년前 충북 제천에서 죽은 인도인 黃石里人과의 대화

한국인의 피 속에선 남방에서 올라온 벼농사·고인돌·卵生신화의 맥박이 뛰고 있다.

신라王들의 고민

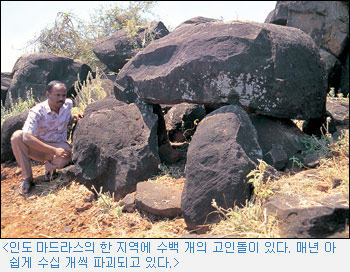

<고창의 죽림리 고인돌. 이 마을에는 약 800개의 고인돌이 한 군데서 집중적으로 발견되었다.

당시의 국립묘지 급의 성스러운 지역인 듯하다.>

한국의 신화체계는 하늘에서 지상으로 내려와 통치자가 되는 고조선의 桓雄(환웅)이나 부여의 解慕漱(해모수) 같은 사람과 신라의

박혁거세, 김알지, 가야의 김수로처럼 알(卵)이나 상자 속에서 태어나는 사람으로 구별된다.

전자를 天孫神話라 부르고 후자를 卵生神話라고 부른다.

아시아에서 天孫神話는 기마민족들인 몽골 알타이 스키타이族들의 신화이고 卵生신화는 농경민족들인 대만의 빠이완族, 인도네시아의 자바族, 태국의 타이族, 인도의 문다族의 난생신화와 공통점이 있다.

이런 현상을 지도로 보면 천손신화는 한국보다 북쪽에 살던 기마민족들의 사유세계이고, 난생신화는 南아시아의 열대와 아열대에

사는 사람들의 사유세계이다.

신라의 첫 번째 王인 박혁거세는 하늘에서 날아온 말(馬)이 놓고 간 알(卵)에서 탄생한 인물로 묘사되어 있다.

날아다니는 말은 그리스 신화의 페가수스이다.

그런 신화의 내용이 스키타이를 거쳐 알타이 민족들에게까지 전달되어 신라王의 탄생에 접목되어 있으니 고대사의 전개과정은

참으로 복잡하다.

신라 金氏系 조상인 金閼智는 계림(木)에 달려 있는 상자 속에서 나오는 알(卵)에서 탄생하였다고 신화가 꾸며져 있다.

앞서 말한 대로 말은 기마민족의 상징이고 나무는 기마민족의 지도자인 칸(khan)의 탄생과 관련 있는 토템(totem)이다.

말이 하늘에서 땅으로 내려오고 생명의 씨앗이 높은 나무에서 지상으로 내려오는 내용이 天孫降臨神話(천손강림신화)의 구조이다.

그런 기마민족의 신화에 웬 알이 등장하게 되는지 그 이유를 캐내어야 한다.

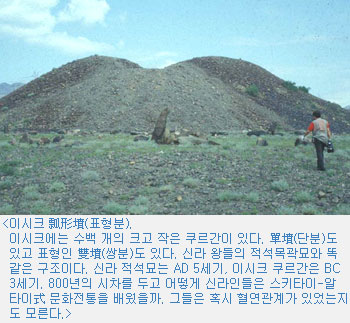

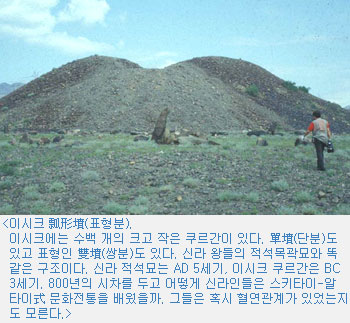

신라 왕족들의 무덤형식은 적석묘(cairn 또는 kurgan)로서 기마민족의 전통이다.

통나무집에다 주인공과 부장품을 집어넣고 그 위를 막돌로 덮는 모양이다.

그 풍속을 스키토-알타이式(schytho-altaic)이라고 부를 수 있다.

신라의 금관 중에 순금제는 모두 적석묘에서만 발견되고 그 주인공들은 모두 金氏系 인물인 내물(402년 死), 눌지, 자비, 소지,

지증 마립간(513년 死) 때에 해당되므로 핵심 기간은 400~500년 사이이다.

월간조선 2004년 1월호에서 말하였지만 김(金)이라는 말의 뜻이 알타이어로 금(gold)이라는 뜻이어서 金氏族들은 일단 알타이

문화지역 출신이라는 심증은 충분하다.

게다가 김알지 후손들의 무덤인 경주 신라 왕족들의 무덤들은 분명히 북방 기마민족들의 매장 전통을 보여주고 있는데 선조인

김알지는 남방 농경민족의 난생신화의 주인공으로 분장되어 있다.

이런 현상은 천손신화계 인물인 부여의 고주몽이 실제로 태어날 때는 알에서 나온 인물로 분장되어 있는 것과 같다.

기마민족과 농경민족의 和合·타협

왜 그럴까? 기마민족이면 떳떳하게 기마민족式 신화인 하느님의 자손으로 태어나는 天孫신화의 주인공이라고 하지 못하고 비겁하게 농경인들의 난생신화의 주인공처럼 꾸며져 있을까. 여기에 초창기 신라의 통치계층 인구들의 말 못할 사정이 있었던 것 같다. 경주지방에는 선사시대부터 농경인들이 살고 있었다. 이는 수많은 고인돌이 증명하고 있다.

그 후에 소수의 기마민족이 移民(이민)해 왔다. 삼국지 위지 東夷傳에 기록되어 있는 辰韓(진한)族이다. bc 3세기 중국 서북쪽의 秦(진)나라에서 勞役(노역)을 피하기 위하여 이민 온 사람들이다. 그러나 이민집단의 인구는 先주민들인 농경인구에 비하여 소수였다. 다수의 토착 농경인들 위에 통치자로 군림하기에는 인구가 턱없이 모자랐다. 하는 수 없이 여러 代를 기다려야만 하였다. 드디어 미추왕(麻立干) 때 처음으로 金氏系 인물이 최고통치자로 등장할 수 있었다.

그때 소수의 金氏系 인구가 다수의 농경인들의 환심을 사기 위하여 金氏系 조상인 김알지도 토착농경인들처럼 난생신화의 주인공이라고 분장하지 않을 수 없었을지도 모른다.

아마도 그런 이유로 주인공이 북방계 토템인 신령스러운 나무, 즉 계림에서 발견되는 것으로 자기네들의 전통을 일단 유지한 채 알

(卵)에서 태어난다는 난생신화의 요소를 가미한 것으로 보인다.

그렇다.

기마민족이 도착하기 전부터 이 땅의 先주민이고 탄탄한 농경기반과 많은 인구를 갖고 있던 농경인의 마음에 들지 않으면 안 되었던

기마민족들의 딱한 입장이 보인다.

지도자는 민중에 영합해야

현대에 와서도 대통령 선거에서 승리하기 위해서는 개신교 교회의 장로인 후보자가 불교사찰에 가서 부처님 點眼式에도 참석하고 평소에는 자주 다니지 않던 시장에 가서 아주머니들의 손을 붙잡는다. 2000년 전이나 지금이나 통치권으로 부상하려는 사람들이 좀더 많은 대중에게 영합하려는 노력은 실로 눈물겹다. 그들의 변신술에는 시공을 뛰어넘어 상당한 공통점이 있다.

필리핀의 대통령이었던 마르코스는 청년 시절부터 정치지망생이었다. 그래서 미스 마닐라의 화려한 경력을 자랑하는 미인 이멜다와 결혼하였다. 부인의 대중적 인기를 자신의 인기에 덮어 씌워 상승효과를 노렸던 것으로 생각된다. 과연 마르코스는 대통령이 되었다.

마르코스가 대통령직에서 물러난 후 그가 살던 궁전이 박물관으로 변하였을 때 필자가 구경가 보니 거기에 이멜다 여사의 탄생신화가 벽화로 그려 있었다.

이멜다 여사는 세상이 다 아는 스페인系 혼혈이다.

필리핀의 토착문화와는 아무런 관계가 없이 제국주의 시절에 들어온 스페인 인구의 후손으로 태어난 인물이다.

그러나 토착 농경인들의 난생신화와는 아무런 상관이 없는 혈통인데도 불구하고 바다 속 진주조개에서 태어나 인어처럼 헤엄쳐

인간의 세계로 떠오르는 모습으로 그려져 있었다.

난생신화의 내용인 조개 속의 알(卵-진주)이 안에서 밖으로 나온다는 內(내)→外(외)의 구조를 모두 갖추고 있었다.

이는 마르코스 부부가 필리핀 원주민 사회에서 지도자로 군림하기 위해서는 원주민의 생각인 「지도자는 난생신화의 주인공이어야 한다」는 믿음에 부합해야 하는 것이다.

그 벽화는 퍼스트 레이디의 출생을 민중의 구미에 맞게 粉飾(분식)해야만 했던 정치 지도자의 절박한 입장을 설명하고도 남음이

있는 장면이었다. 신라 金氏系의 첫 번째 왕이 된 미추왕(味鄒尼師今)의 고민도 이와 비슷한 입장에서 해석하면 쉽게 이해가 된다.

조상 神話가 다른 두 사회의 만남

고대국가 이전의 한반도에는 先주민들이 있었다. 우선 신석기 유적을 수백 개 이상 남겨 놓은 사람들이 생활용기인 빗살무늬 토기를 무수하게 만들어 쓴 흔적이 있다. 우리는 그들의 인구가 어느 정도였는지 가늠하기가 힘들지만 그들의 생활근거는 주로 강변과 바닷가에 있었다는 증거가 있다.

경제 방식은 사냥과 어로, 초기 형태의 농사를 하여 조·기장·수수 등 주로 한랭지대 곡물을 먹고 살았다는 것이 희미하게 알려져 있다. 그 시절에 自生하던 볍씨들이 경기도 김포와 충북 오창에서 가끔 발견되지만 어디까지나 자연식물이었고 인간이 적극적으로 경작하던 벼는 아닌 것 같다. 그들이 먹고 버린 조개 껍질이 쌓여 패총을 이룬 것이 사천의 烟臺島(연대도), 부산의 동삼동, 안면도의 고남리, 시흥의 오이도에서 발견되었다.

그들의 문화를 이어받은 청동기 시대에 한반도에 처음으로 벼농사 기술이 전달되었다. 경기도 흔암리를 시작으로 발견되기 시작한 볍씨의 흔적들은 모두 청동기시대에 민무늬 토기를 사용하던 사람들의 집터에서 발견되고 그 시대는 대략 기원전 1000년경부터이다. 까마귀 날자 배 떨어진다고 이 때부터 한반도에 고인돌에다 사람을 매장하는 葬儀風俗이 생겨난다.

인도인은 아리아人

유학시절부터 나는 인도의 고인돌문화는 유럽-흑해-인도로 이어지는 선사시대 문화 벨트에 속하고 결국 고대 인도인 구성에 서양인인 아리아 인종의 이민이 크게 작용하였다는 이론에 나는 큰 계시를 받았다. 인간 집단은 정치 사회적으로 중대한 사건이 발생하면 이동한다는 것이다. 이 때 사유세계와 풍속이 함께 이동한다는 것은 너무나 당연한 이치이다.

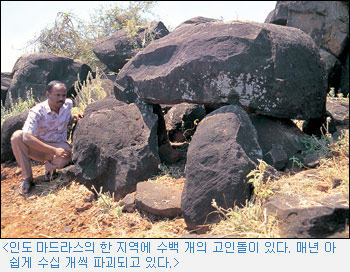

그렇다면 고인돌은 한국에도 무수하게 많은데 인도와 한국은 거리가 멀다고 관계가 없었을까.

「한국의 고인돌 문화는 유럽과 관계없이 독자적으로 발생한 것이다」

1960년대까지 우리는 이렇게 배웠다. 매우 민족적 주체사상이 강한 생각이다. 유럽과 한반도는 지구의 반대쪽에 있으니까 서로 영향을 주고받았을 가능성이 없어 보였을 것이다. 아니면 그렇게 주장해야 애국적인 연구자이고 민족정신이 투철한 교수로 평가받았을 것이다.

아무튼 나는 인도와 한반도 사이에서 가장 넓은 면적을 차지하고 있는 인도네시아 群島(군도) 어느 곳에서라도 고인돌이 발견된다면 인도와 한국 사이에 문화적 징검다리가 되었을 가능성이 있다고 생각하게 되었다. 그래서 여러 해가 걸리더라도 인도네시아의 여러 섬을 하나씩 탐사하기로 계획을 세웠다.

그러나 여기에는 걸림돌이 있었다. 우선 한국인들의 정서가 문제였다. 한국인의 형성과정에서 대륙계 북방인들과의 관계를 규명하면 그런 대로 수긍하지만 지금까지 한 번도 생각해 보지 않았던 남쪽의 여러 섬들과의 관계가 보이면 거부반응을 일으키는 정서가 우리에게 있었다. 아마도 중국 문화를 숭상하는 오랜 전통이 있어 왔기 때문이었을 것이다. 남쪽은 모두 야만이라는 南蠻思想(남만사상)이 뿌리깊게 박혀 있는 것이다.

인도네시아를 뒤지다

한반도 남쪽 부분에 살고 있던 선사시대 주민들은 南아시아의 주민들과 활발하게 교류하였을 가능성이 조금씩 보이기 시작하였다. 그들은 무슨 방법으로 정보를 교환하였을까. 혹은 지역 간에 인구의 이동이 가능하지 않았을까. 이 문제는 나를 오랫동안 괴롭혔다. 나는 연구실에 앉아서 책만 읽으며 연구하는 소위 책상考古學(desk archaeologoy)을 과감하게 버렸다. 의문이 있는 땅을 직접 답사하면서 문제를 풀어 나가기로 하였다.

나의 인도네시아의 답사는 1979년부터 시작되었다. 연구비가 없으니까 조사단을 구성할 수는 없었고 나 혼자 1인 탐사를 계획하였다. 겨울 방학 때마다 섬 하나씩 조사하기로 작정하고 자바 섬부터 시작하였다.

인도네시아 考古局에 찾아가서 협조를 구하였더니 1920년대에 네덜란드 학자가 수마트라에서 발견한 고인돌의 사진을 보여 주었다. 하이네 겔던이란 학자가 南아시아 고고학에 대하여 관심을 가졌고, 아시아에서 처음 구석기를 발견한 사람도 일본군에게 포로로 잡혀 콰이강에 다리를 놓는 공사에 투입되었던 네덜란드 젊은이였다는 기억이 떠올랐다.

아무튼 현지에서 본 빛 바랜 고인돌의 사진들은 나를 기쁘게 하였다. 아마추어도 충분히 구별할 수 있는 전형적인 탁자식 고인돌이었다.

이 사진으로 나는 인도네시아의 수많은 섬들에서 새로운 고인돌을 찾아 내는 것은 아무 문제가 없을 것 같은 직감이 들었다.

나는 동서로 길다란 섬인 자바의 동쪽을 답사하기로 하였다.

내가 가지고 다니는 세계 여러 나라 각종 형태의 고인돌 사진을 본 고고국장인 우카氏는 나에게 창광이란 마을을 권해 주었다.

그곳의 작은 박물관에서 붉은색 간토기(紅陶)와 청동제 팔찌가 발견된 지역을 안내 받았다.

그 곳에 바둑판 모양의 고인돌이 여러 개 있었다.

도로 공사 중에 몇 개의 유물이 나와서 철책을 치고 사람들이 더 이상 파괴하지 않도록 조치하고 있었다.

한국에서 남방식 고인돌이라고 부르는 바둑판 모양의 고인돌을 그 사람들은 고인돌인 줄 모르고 있었다.

받침돌이 아주 짧거나 아예 땅 속에 파묻혀 있어서 보이지 않는 경우가 많기 때문이었다.

가지고 다니던 트라울(발굴용 꽃삽)로 바닥을 긁어 보니 가랑잎에 가려 있던 고인돌의 하부구조가 정연하게 나타났다.

고인돌의 초승달

이런 형식의 고인돌은 일견 자연석같이 보이기 때문에 한국에서도 고인돌인 줄 모르고 파괴되는 경우가 자주 있다. 그러나 고인돌인 줄 모르기 때문에 도굴되지 않아서 유물이 발견되는 경우가 많다. 창광 마을의 碁盤型 고인돌도 바로 그런 경우였다. 자바 섬에는 탁자형 고인돌도 무수히 많았다. 모두 뚜껑 돌이 도굴꾼들 손에 파괴되어 땅에 나뒹굴고 있고, 하부구조인 받침돌들이 평면 직사각형의 石室로 남아 있었다.

현지인들은 이 石室을 돼지우리라고 부르고 있었다. 아마도 옛날 사람들이 돼지를 여기다 가두고 길렀을 것이라고 생각해 붙인 이름이다. 이런 구조의 고인돌은 말레이시아 정글 속에도 수없이 많은 것을 사진으로 본 적이 있다.

다음 해에 발리 섬을 조사하다가 발리 동쪽의 섬인 숨바 섬에서는 현대에도 추장이 죽으면 마을 사람들이 모여 고인돌을 만드는 풍습이 있음을 확인하게 되는 등 수확이 많았다. 고인돌에 관한 한 고대와 현대가 연결되어 있음을 확인할 수 있는 곳이 인도네시아였다. 고인돌을 만드는 풍속은 현대인들에게 전달되어 있고, 씨족의 聖所(성소)를 만들고 아주 작은 형태의 고인돌을 세워 놓는 민속이 발리 섬의 텡아난 마을에서 확인되었다.

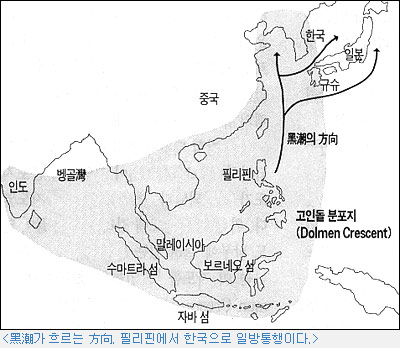

인도네시아에서 고인돌의 존재를 확인하고 나서 나는 힘이 솟았다.

이제부터 인도네시아와 한국 사이에 있는 필리핀, 대만, 오키나와 등지에서 고인돌을 발견하게만 된다면 인도와 한국은 고인돌

분포지도로 연결될 수 있다는 희망이 생긴 것이다.

南아시아와 한반도는 바다로 연결되어 있으니까 배나 뗏목을 타고 사람들이 옛날부터 이동했을 가능성을 타진하기로 하였다.

대만의 고인돌은 凌順聲(능순성) 교수가 보고한 적이 있고 나도 현지를 답사한 적이 있지만 한국의 고인돌처럼 완전한 탁자형이

아니었다. 완전한 것이 발견될 때까지 기다리는 수밖에 없었다.

그리고 나서 필리핀과 오키나와를 답사해 볼 필요가 생겼다.

다음 해에 필리핀에 가서 국립박물관 사람들과 협의하여 고인돌을 찾아보려 하였지만 아쉽게도 필리핀 학자들 중에 고인돌이 그

나라에 있는지 없는지를 파악하고 있는 사람을 만날 수 없었다.

그러나 운 좋게도 옹기 그릇으로 만든 쌀독이 하르방 모양으로 두 손을 가슴과 배에 대고 있는 것을 보게 되어 촬영한 것이 그해

여행의 유일한 수확이었다.

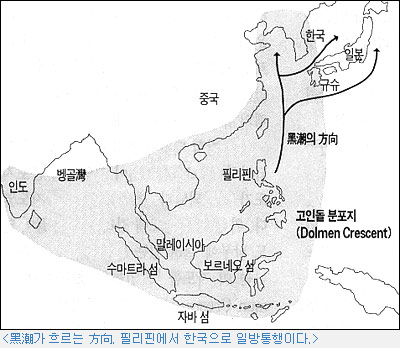

겨울 방학 때마다 동남아의 여러 지역을 답사하여 드디어 아시아 고인돌의 분포지도가 완성되었다. 초승달 모양의 지도였다.

위 끝이 한반도에 걸리고 아래 끝이 인도 남부에 걸려 있는 형국이었다.

그래서 나는 이 지도를 「고인돌의 초승달」(dolmen crescent)이라고 부르기로 하였다.

또 한 가지 이 분포도 안에 살고 있는 사람들에게서 발견된 공통점은 이들 모두 난생신화를 믿고 있다는 점이다.

즉 벼농사(경제방식)-고인돌(풍속)-난생신화(사유세계)가 일체가 되는 문화현상이다.

벼농사 민족의 고인돌

고인돌은 여러 개의 돌로 받침을 만들고 커다란 뚜껑 돌을 덮는 무덤구조로서 생긴 모양이 책상처럼 높은 것(북방식)과 바둑판처럼

낮은 것(남방식)이 있다.

고인돌의 발견지는 西유럽으로부터 지중해, 흑해로 이어지는 文化帶가 있고 인도에서 인도네시아, 오키나와, 한반도로 이어지는

또 하나의 문화대가 있다.

東유럽으로부터 시베리아의 넓은 내륙에서는 발견되지 않고 중국의 황하를 중심으로 하는 중원지방에서는 전혀 발견되지 않는

문화적 특징이 있다. 東아시아에서는 한반도가 고인돌의 중심지이다.

일본에서는 한국에 가까운 규슈 지방에서 발견되고 중국에서는 황해 연안에서만 발견된다.

고인돌의 발견지와 농업과의 관계로 보면 東아시아에서 고인돌 분포의 북방한계는 벼농사가 가능한 지역의 북방한계와 일치하는

현상이 있다.

고고학적으로도 한반도에 벼농사가 시작되는 청동기 시대가 열리고 나서 고인돌을 만드는 풍속이 생겨났다.

한반도에서 벼농사가 제일 쉬운 곳이 영산강 유역이다. 기후가 온난 다습하기 때문이다.

바로 그 지역이 우리나라 고인돌의 대부분이 발견된 지역이다. 생전에 벼농사 기술자들이 死後에 고인돌에 묻힌 것이다.

벼라는 곡물은 원래 열대 작물이다.

기원지에 대하여는 인도설, 태국설, 중국설이 있지만 해당 국가 간에 자존심 싸움에 휘말리기는 싫다.

분명한 것은 적도지대에서는 1년에 4회를 추수할 수 있고 대만도 年 3모작이 가능하다는 사실이다.

그런데 한반도에서는 겨우 年 1회의 수확만이 가능하다.

그러니까 지구 전체로 보면 한반도의 날씨는 벼농사의 적격지가 아니다.

그런데도 한반도의 고대 주민들이 굳이 벼농사를 해야만 했던 이유는 무엇일까?

아마도 벼의 수확량이 다른 곡물에 비해 월등하게 많아서였을 것이다.

한반도에서 생산되는 대부분의 벼는 남한 지역에서 자란다. 그 이유는 남한 지역이 북한 지역보다 따뜻하기 때문이다.

지금은 비닐하우스가 있어서 인공적으로 볍씨를 발아시켜 移秧(이앙)하지만 몇십 년 전만 해도 봄에 날씨가 쌀쌀하면 농부들은 벼의

모를 키우지 못하여 애태우곤 하였다. 그만큼 벼는 날씨에 민감하다.

남방에 대한 거부감

한국인의 숙명적인 고민이었던 보릿고개를 없애 버린 일등공신인 통일벼의 후속으로 신품종인 「노풍」을 개발한 적이 있었다.

통일벼보다 맛도 좋고 수확도 많은 것으로 실험결과가 나왔기 때문에 정부는 농가를 독려하여 노풍을 많이 심었다.

바로 그해인 1978년에 냉해현상이 있어서 노풍이 자라지 못하고 실패하고 말았다.

그해의 날씨는 평균온도보다 섭씨 0.3도 낮았다고 한다.

벼는 이렇게 날씨에 민감한 식물이다. 그렇게 기르기 어려운 벼를 우리 조상들은 굳세게 길러 왔다.

어쩌면 쌀이 갖고 있는 습관성 식욕이랄까. 아니면 우리 민족이 모두 쌀 중독증에 걸려 있는지도 모른다.

이런 내용의 연구를 진행하던 중인 1981년 유네스코 한국위원회와 한양대학이 공동 주최하여 서울에서 아시아 고인돌 연구

세미나가 있었다.

인도, 싱가포르, 인도네시아, 일본에서 전문가들이 한자리에 모여 각국에서 나름대로 연구한 내용을 발표하고 자료를 서로 나누어

가졌다.

그 내용을 편집하여 한 권의 책으로 출판하였다(megalithic cultures in asia 1982).

아시아의 고고학자들도 그 동안 관심을 갖지 않았던 고인돌에 대하여 서서히 눈을 떠가고 있었다.

이 때 내가 발표한 고인돌 초승달 가설이 신문에 보도되자 金元龍 교수님이 전화를 하였다.

『고인돌 남방 유래설은 매우 용기 있는 주장이지만 한국의 기존 학계에서는 한국과 남쪽 문화의 관련에 대하여 정서적으로

불편하게 생각할 것이니 좀더 완곡하게 표현하게』

老교수의 제자를 아끼는 마음이 역력한 조언이었다.

그러나 그 옛날 일본의 에가미 나미오(江上波夫) 교수는 기마민족 일본열도 정복설을 발표하여 일본의 만세일계의 황국신민 정서를

주장하던 극우파들을 잠재워 버리지 않았던가.

고고학은 과학이지 정서 따위에 흔들려서는 안 된다는 신념이 내게 있었다.

중국 학계에도 이상스러운 정서가 있다.

이 세상 모든 발명은 모두 중국에서 이루어졌다고 주장해야 마음이 편해지는 사람들이 무척 많은 나라이다.

소위 중화사상이다. 그래서 중국의 고고학은 아직도 신비스러운 고대문화를 발견해 내는 데 주력하고 있는 듯한 느낌이 든다.

중국 고대 문화에 서양의 기술인 그리스式 전차가 秦始皇帝(진시황제)의 전국통일에 사용되었다든지, 로마에서 개발된 벽돌건축

기술이 漢(한)나라 때 고분축조에 사용되었다는 사실은 중국인의 목소리로 세상에 알려진 게 아니다.

일본의 어느 고고학자는 세계 최고의 구석기 유물들을 여러번 발견했다고 해서 일본의 매스컴들이 떠들썩한 적이 있었지만 최근

모두 가짜였다는 게 밝혀졌다.

중국과 일본에서 이런 현상이 생겨나는 이유는 모두 지나친 나라 사랑이랄까 아니면 삐뚤어진 우월의식에 편승하여 인기를 얻어

보려는 사람들이 있기 때문이다.

필름통 수백 개를 바다에…

한국인에게는 아직도 대륙문화 짝사랑 현상이 있다.

그러나 고대 한국문화 요소들 중에 확실하게 보이는 非대륙계, 非중국적인 문화인자들인 고인돌 그리고 난생신화가 南아시아에서

발견되는 현상을 우리는 영영 장롱 속에 감춰두고 말 것인가.

향싼 종이에서 향내 나고 생선 싼 종이에서 비린내 난다는 말이 떠오른다.

해류의 방향은 문화 전파의 방향을 암묵적으로 설명한다. 赤道지대에서 표류하여 해류를 타고 제주도까지 온다면 며칠이나 걸릴까. 나는 이런 엉뚱한 질문을 스스로 해 놓고 고민하기 시작하였다.

동물의 이동을 연구하기 위해서 새의 발목에 고리를 다는 방법을 쓴다. 고리에는 새의 고향, 고리를 단 날짜 등을 기록한다.

그 새가 멀리 이동하여 다른 지역의 연구자에 발견되면 그 새의 이동 경로가 밝혀진다.

최근에는 바다 속의 생물에도 음파 발신 장치를 달아 그 생물의 이동 범위를 연구하기도 한다.

이렇게 고급의 방법을 써보기에는 나는 너무 약했다.

나 같은 無名의 고고학 초년생에게 누가 그렇게 허무맹랑하게 들리는 프로젝트를 인정해 주지도 않을 것이 뻔했다.

그래서 연구비 신청을 아예 포기하였다. 대신 나 혼자만의 연구 방법을 고안해 내야만 하였다.

비용이 얼마 안 들고도 효과를 기대할 수 있는 방법은 무엇일까?

나름대로 지도를 보면서 생각에 잠기다가 사람 대신 해류 조사카드를 띄워보면 어떨까 하는 생각이 떠올랐다.

즉 적도 지대에다 조사카드를 뿌려두면 해류를 타고 이리 저리 흘러가다가 혹시 단 한 개라도 한반도 근해에서 발견되는 행운이

있을 지도 모르고, 반대로 한반도 근해에서 뿌린 조사카드가 일본이나 알래스카 근해에서 발견된다면 더욱 흥미 있는 연구과제를

제공할 수 있기 때문이다.

나는 즉시 행동으로 들어갔다

조수였던 추연식(現 고려大 교수)군과 상의하여 조사카드에 쓸 내용을 적어 보았다.

조사목적, 조사자, 발견자의 이름, 발견지, 카드를 보내 줄 주소 등을 썼다.

이 카드가 어느 누구의 손에 발견될지 모르니까 여러 나라 말로 써야 했다.

똑 같은 내용을 한국어와 영어로 써서 작은 종이에 인쇄하였다.

조그만 필름통을 수백 개 구하여 그 속에 카드를 넣고 물이 새지 않도록 밀봉하였다.

제주도로 내려가 배를 빌렸다.

그날 따라 안개가 심하여 視界(시계)가 매우 나빴는데도 선장은 나침반만 보며 우리를 마라도에 도착시켰다.

우리는 섬을 한 바퀴 돌면서 조사카드의 절반을 뿌렸다.

제발 이것들 중에 하나라도 멀리 태평양으로 나가서 누구에게 발견되기를 간절히 기원하면서 뿌렸다.

해류는 제주도에서 오키나와로

나머지 절반은 인도네시아로 가지고 갔다. 마침 한국해양대학의 실습선이 때맞춰 자바 섬에 들른다는 정보가 있었다.

해양대학 실습선의 선장을 만나 조사의 목적을 설명하고 인도네시아와 필리핀 사이에다 네 번에 나누어 뿌려달라고 부탁했다.

내가 원하는 위치를 지도에 표시해 주는 것도 잊지 않았다.

그리고 한 달쯤 지나서 나는 두 개의 회신을 받았다.

하나는 마라도에서 뿌린 것으로 일본 소속 어선이 오키나와 해안에서 건진 것이고, 또 하나는 자바 섬 북쪽 해안에서 뿌린 것으로

태국만 쪽으로 역류한 것을 미국인 관광객이 발견하고 보내 준 것이었다.

태국에 표착한 카드는 동남아 여러 나라의 민족들이 얼마든지 해류로 이동할 수 있다는 것을 설명하는 자료로 충분하였고

오키나와에서 발견된 카드는 제주에서 표류하면 오키나와에 도착할 수 있는 증거로 충분하였다.

부산 앞바다에서 해류를 타고 떠나면 일본 혼슈의 북쪽 해안에 도달한다는 이야기는 여러 번 듣고 있었지만 마라도에서 떠난 카드가 오키나와 근해로 흘러간 것은 다소 의외였다.

정작 적도에서 떠난 조사카드가 제주도 부근에 도착한 것은 없었다. 도착한 것이 아주 없었는지 발견한 사람이 없었는지 모르지만

나의 희망은 이루어지지 않았다.

그리고 세월이 흘렀다.

그 때까지 나는 해류 전문가를 만나지도 않고 시골 서당의 훈장처럼 골방에 앉아서 혼자서 생각하고 혼자서 연구한답시고 끙끙거리고 있었을 뿐이었다.

그러나 때로는 은인을 만나는 법이다 그가 탐험가인 윤명철 박사이다.

그는 뗏목을 타고 부산을 떠나 일본으로 건너가다가 난파당한 경험이 있는데도 불구하고 또 다시 시도하여 부산에서 규슈까지

무동력 항해를 성공시킨 용기 있는 지식인이다.

결국 윤박사는 중국 절강성에서 뗏목으로 출항하여 목포에 도착하는 쾌거를 이뤘다.

그는 내게 많은 도움을 주었다. 해류의 방향도 중요하지만 해수 표면에 부는 바람의 방향은 더욱 중요하다는 것을 알려 주었다.

거기에 더하여 東아시아에서 계절에 따라 흐르는 해류들의 방향이 자세하게 그려진 지도까지 주었다.

이런 것이 있는 줄도 모르고 무턱대고 해류 조사카드만 많이 뿌려두면 되는 줄 알았던 내가 어리석었다.

나는 정확한 자연과학의 지식도 없이 의욕만 앞서서 문화관계를 연구한답시고 조사카드가 우편으로 도착하기만 기다리고 있었다.

지금 생각하면 얼마나 순진한 짓인가?

우선 조사카드의 표류하는 방향이 내가 생각했던 것과 일치한다고 해도 그 확률이 얼마나 되었겠는가.

설사 누가 그것을 발견하였다고 해서 꼭 보내 준다는 보장도 없었다.

당시 대부분 가난했던 아시아의 경제수준으로 비싼 국제우편료를 내면서 이름 모를 한국의 한 연구자에게 연락해 줄 사람이 세상에

몇 명이나 될까도 생각해 보았어야 했다.

기획 단계에서부터 잘못되었다는 걸 시인할 수밖에 없었다. 나는 일을 너무 쉽게 생각했었다.

감나무 밑에서 감이 떨어지기를 입만 벌리고 기다린 사람 꼴이 되고 만 셈이다.

부끄럽기 짝이 없었지만 그 정도가 내 지식의 한계였다는 걸 인정하지 않을 수 없었다.

조선시대 때 바다에서 난파당한 사람이 해류에 떠밀려간 이야기에 때로는 동쪽으로 때로는 남쪽으로 흘러갔다는 표현이 있다.

조선 성종 때 사람인 崔溥(최부)가 쓴 「漂海錄(표해록)」이란 책이 있다.

관리의 신분으로 제주도에 출장 중 부친상을 당하여 급거 귀가하게 되었다. 바다를 건너오다가 배가 풍랑을 만나 표류하게 되어

천신만고 끝에 육지에 닿아 보니 조선 땅이 아니고 중국 절강성의 寧波(영파)였다.

당시 명나라는 조선과 선린관계에 있어서 崔溥는 우여곡절 끝에 육로로 조선까지 귀환했다는 내용이다.

이 사람이 난파당한 위치는 분명 제주도와 육지 사이였을 터인데 표착한 지점은 영파였다는 게 무척 흥미 있었다.

영파는 목포 부근 신안에서 발견된 중국 원나라 때 무역선이 떠난 항구이고 윤명철 박사가 뗏목을 타고 목포를 향해 떠난 항구이다.

즉 절강성과 한국 사이에는 해류와 바람으로 쉽게 오가는 바닷길이 뚫려 있었음이 분명하였다.

조선시대 文淳得(문순득)이라는 사람이 제주도에서 표류하여 필리핀의 루손 섬에 도착했다는 기록도 있다는 것을 알게 되었다.

거기다가 나의 해류 조사카드는 제주도 남쪽의 마라도에서 오키나와까지 가지 않았나?

제주도, 오키나와, 南중국, 필리핀이 해류나 바람으로 연결된다는 사실을 확인하고 1991년 조선일보의 후원으로 인도에서

일본까지의 해양문화를 조사하던 중 일본의 고인돌을 직접 답사할 기회가 생겼다.

그 때까지 일본의 고인돌은 규슈에만 있다고 보고되어 있었다.

우선 나가사키(長崎)와 구마모토(熊本) 지역의 고인돌 유적과 관련된 유물을 두루 살펴보고 나는 오키나와로 날아갔다.

제주도에서 떠난 조사카드가 오키나와에 도착할 수 있다면 제주도에 수많은 고인돌이 수백 년간 만들어지던 중에도 제주도 사람들

중 오키나와에 표류한 사람이 있을 수 있을 것 아닌가.

게다가 오키나와에는 고구려 사람의 후예들도 살고 있는 곳 아닌가?

黑潮(쿠로시오)를 타고 자연 移民

오키나와에서 며칠간 나하(那霞)를 중심으로 하여 고인돌이나 하르방 비슷한 유적을 찾는 작업을 하였다.

어느 날 오키나와 대학의 교수들을 만나 인류학적인 탐문을 하던 중에 새로운 뉴스가 들렸다.

여러 섬들 중에 미야코(宮古) 섬에 가보라며 그곳에 고인돌이 있다는 정보가 있다는 것이었다.

현지의 기념물 관리소에서 낸 책에 고인돌 같은 존재에 대하여 서술한 것을 읽은 적이 있다는 이야기였다.

지도를 보니 미야코 섬은 대만 가까운 곳에 있는 외딴 섬이었다.

다음날 시골 비행기를 타고 미야코에 도착한즉 관리인이 나를 현장으로 안내하였다.

제주도의 火山石과 비슷한 돌로 만든 고인돌이 있었다. 나이가 백년이 넘는 고목에 기대어 탁자모양의 고인돌이 서 있었다.

큼직한 중형의 고인돌이었는데 발리 섬이나 숨바 섬에서 엊그제까지도 만들던 고인돌의 모습과 같았다.

아시아의 고인돌은 서서히 신비스러운 비밀 이야기의 보따리를 풀고 있었다.

아무리 감추고 있어도 결국 속에 숨어 있던 진실은 알려지고 마는 것 아닌가?

해류도를 자세히 보면 필리핀을 떠난 黑潮라는 해류는 빠른 속도로 제주도 쪽으로 올라온다.

이 해류의 방향이 일년에 몇 번씩 한반도에 몰아치는 태풍의 이동방향과 정확하게 일치한다.

제주도에서 거꾸로 필리핀 쪽으로 가기는 힘들 것 같다.

아마도 文淳得은 제주도에서 오키나와로 일단 흘러갔다가 필리핀에 표착했을 것으로 보인다.

네덜란드 사람 하멜은 규슈의 나가사키를 떠나 필리핀 근해에서 난파하여 제주도로 떠밀려 온 사람이다(1653).

黑潮에 떠밀려 온 것임에 틀림없다. 어찌되었든 필리핀과 제주도는 바닷길을 통하여 上行과 下行이 가능하다는 것을 알 수 있다.

해류의 방향은 플랑크톤의 이동방향이다.

플랑크톤의 이동은 동물의 먹이사슬의 이동방향이고 그 먹이사슬의 제일 뒤에는 인류가 있다.

이쯤 생각하니 한반도에 南아시아 사람들이 해류를 타고 저절로 도착했을 가능성은 얼마든지 상정할 수 있다.

그런데 그 黑潮라는 해류는 어제오늘에 갑자기 생겨난 것이 아니고 지구의 自轉현상으로 생겨나는 적도 해류가 南美를 떠나

인도네시아까지 도달하는 결과로 발생한 傍系海流이다.

그러니 지구에서 마지막 빙하가 끝난 때인 1만3000년 전부터 이 해류는 지금의 속도로 흘렀을 터인데 이 해류의 방향 때문에 오랜

세월 동안 南아시아인들이 한반도 쪽으로 자연이민하였을 가능성이 충분히 짐작된다.

발리 섬의 돌하르방 신앙

발리 섬을 떠난 비행기가 홍콩에 기착하였을 때 어느 신문사 기자가 옆 좌석에 앉게 되었다. 그가 마침 대학 때 친구여서 이런 저런 이야기를 주고받다가 발리 섬 돌하르방 이야기 나왔다.

발리 섬은 힌두교 사원이 매우 많은 곳이다. 그래서 서양의 어느 인류학자는 발리 섬을 神들의 고향이라고 불렀다. 그중 파누리산이라는 이름의 힌두교 사원에서 나는 매우 우연하게도 제주도에서나 볼 수 있는 돌하르방이 30개나 보관되어 있는 것과 마주쳤다. 왕방울 같은 눈에 두 손을 가슴에 대고 서있는 석상들은 제주도 돌하르방의 아이들처럼 작고 귀여웠다. 자세히 들여다보니 아이들만이 아니었다. 남녀노소가 모두 있고, 의관을 갖춘 것과 맨머리로 구별되었다. 아마도 하르방 세계에서의 사회적 위계를 나타내는 것으로 보였다.

현지 考古局의 수타바氏에게 문의하였더니 그 석상들은 힌두교의 유품이 아니라고 하였다. 이런 석상의 의미는 모르지만 非힌두교적인 민속품들로 바닷가 마을에 흩어져 있던 것을 모아 놓은 것이라고 하였다. 반갑기도 하고 어리둥절하기도 하였다. 돌하르방이라면 제주도 아닌가. 제주민속 연구자들에 의하면 하르방은 13세기 몽골이 고려에 침입하였을 때 따라온 몽골 풍속이라는 게 상식처럼 되어 있는데 뚱딴지처럼 발리 섬까지 흘러 들어와서 나를 놀라게 하나.

나는 그에게 제주도의 돌하르방 사진들을 보내 주고 계속 연구해 달라고 부탁하였다. 1991년 다시 발리 섬에 조사하러 가서 수타바氏를 만났더니 그는 그 동안 하르방 연구로 박사학위를 받았다고 내게 고마워하였다. 그러면서 새로 수집한 100여 개의 하르방 사진들과 발리 섬 내의 분포도를 보여 주었다.

학자는 「관념 학살」을 경계해야

1980년에 하르방이 발리 섬에서 여러 개 발견되었다는 신문보도는 일부 사람들에게 충격이었던 모양이었다. 어느 고등학교 교장선생님이 「관광제주」라는 책에다 하르방을 南아시아 문화에다 관련시켜 해석하려는 의견에 못마땅한 글을 싣기도 하였고, 몽골의 元史(원사)를 전공하는 어느 교수도 부정적인 의견을 기고하였다. 그분들의 의견도 일리는 있으나 모두 몽골이나 발리 섬을 답사해 보지 않은 상태에서의 정서적 반대를 하였다.

이런 현상을 관념 암살(idea assassination)이라고 한다. 그래서 대학원에서는 꼭 學史(학사)를 가르치면서 미래에 학자가 될 젊은이들에게 15세기 가톨릭 신부였던 코페르니쿠스가 당대에 전지 전능한 교회의 반대를 우려하면서도 地動說(지동설)을 주장한 것이 역사적으로 얼마나 큰 공헌인가를 인식시킨다.

제주도 관광의 대표 브랜드로 되어 있는 돌하르방은 선사시대부터 존재한 것이 아니다.

가장 오래된 기록이 17세기 때 사람인 金夢奎가 남긴 「耽羅紀年」이라는 책에 翁仲石을 세웠다는 내용이다. 사실 우리가 희망했던

대로 몽골에 하르방이 존재하느냐 하면 그것이 아니었다.

나를 포함한 한국의 학자들이 몽골에서 하르방을 찾으려고 여러 해 노력하였지만 우리의 기대는 이루어지지 않았었다.

흔히 제주도하면 조랑말을 떠올리고 그 말들이 혹시 다리가 짧은 몽골말과 혈통적으로 관계가 있지 않을까 하는 기대도 사라졌다.

제주도의 재래 말을 연구하는 학자들에 의하면 제주도 말들의 혈청의 특징인 혈액 蛋白多型(단백다형)이 의외로 태국말(學名으로는

광동마)과 같다는 연구가 있어서 더더욱 제주 말과 몽골 말의 관계는 생각할 수 없게 되었다.

역시 제주도의 하르방 문화는 해류와 관계지어 해석하는 것이 타당해 보인다.

확대해석하면 폴리네시아 群島인 이스터 섬 주변의 여러 섬에서 발견되는 대형 석상문화와 발리 섬의 석상들도 해류로 직접 연결되는 것으로 느껴지지만 현 단계에서는 여기서 생각을 접는다.

유능한 기자는 뉴스의 사냥꾼이다.

나의 발리 섬 이야기를 듣던 기자는 귀국하자 곧바로 신문에 보도하였고, 이 보도는 다음날 영자신문인 코리아 헤럴드에 번역되어 실렸다. 그후 한 달쯤 지나서 어느 미국인이 편지를 보내왔다.

「저는 버지니아 대학에서 언어학을 전공하는 박사과정 학생입니다. 고대 인도어와 한국어의 유사성에 관한 학위논문을 제출하였었습니다만 불행하게 자료 불충분으로 불합격 처리되었습니다. 코리아 헤럴드를 읽고 보니 선생님이 고대 한국과 南아시아의 관계에 대하여 연구하고 계신 듯한데 혹시 고고학적으로 인도와 한국의 관계를 증명할 자료가 있으시면 저에게 알려 주시기 바랍니다」

대충 이런 내용이었다. 동병상련이랄까. 나도 그 몇 년 전에 영국에서 박사학위 청구논문을 제출하면서 자료 부족으로 속을 태운 적이 있었다. 박사학위 논문중에는 기존학설이나 통념을 깨는 경우가 자주 있다.

유럽 고고학 연구에서 불후의 명작인 「유럽문명의 여명」의 저자인 차일드(g. childe)가 옥스포드 대학에 제출한 박사학위 청구논문인 「인도 유럽인 이민 (indo-european migration)」은 심사위원회에서 부결되었다. 그 내용은 현재의 인도인들이 기원전 17세기경 철기문화가 근동에서 발생하자 주변사회들이 동요하여 유럽에 살던 아리안族이 인도로 이민을 가서 인도인과 인도 언어가 형성되었다는 당시로서는 충격적 내용이었다.

그 때까지 아무도 그런 연구를 한 적이 없었을 때였다. 더군다나 영국인에게 인도는 식민지였다.

영국인은 우월한 민족이고 인도인은 열등한 사람들이라는 생각이 지배적인 사회에서 일어난 일이다.

아리안族은 유럽인을 대표하는 종족 중 하나이고 영국인을 형성한 앵글로 색슨族도 아리안族과 무관하지 않다.

그렇다면 영국인과 인도인은 조상이 서로 피를 나눈 사이가 된다.

이 점이 選民의식에 빠져 있던 영국 사람의 심기를 불편하게 만든 모양이었다.

어찌되었든 차일드는 박사학위 없이 에딘버러 대학 교수가 되었고 다시 런던대학 교수로 인생을 마감할 때까지 古代문명사에 관한

수많은 명저를 남겼다.

차일드의 학위논문을 부결시킨 1925년의 옥스포드 대학의 심사위원들은 두고두고 후회하였으리라.

이런 學史的(학사적)으로 불미스러운 사건을 기억하면서 나는 즉시 버지니아로 자료를 보냈다.

인도, 인도네시아의 고인돌과 선돌들의 사진을 한국 자료와 함께 보내 주었다.

한국어 속의 인도어 400개

그리고 또 몇 달이 흘렀다. 미국에서 박사학위가 통과된 논문이 내게 도착하였다. 「한국어와 드라비다語 관계의 재조명」이라는 두꺼운 책 한 권 분량의 논문을 읽어보니 매우 어려운 내용이었다. 언어학 논문은 꼭 수학 공식들을 써놓은 것처럼 기호들로 가득 차 있었다. 드라비다語는 인도 토착어군의 총칭이다. 그런데 그 내용 중에 나를 놀라게 한 부분이 있었다.

한국어 속에 쌀, 벼, 풀, 씨 같은 농업용어는 모두 인도 토착어인 드라비다語에서 유래한 것이라는 내용이었다. 이런 정보는 전혀 기대하지도 않았었기 때문에 내게는 메가톤급 충격이 아닐 수 없었다.

패전 후에 일본에서도 일본어와 드라비다語의 유사성을 연구한 학자가 있었는데 극우파 군국주의자들에 의하여 심한 핍박을 받았다는 이야기도 생각났다. 무슨 경로를 통했든지 한국어 속에 인도 어휘가 400개 이상 존재한다는 사실만이 내게 중요한 정보가 되었다.

고대 사회에서 새로운 종류의 농업기술이 도입되었다는 것은 경제혁명을 의미한다.

그런 혁명적인 발전을 유도한 새로운 기술의 도입과정에서 기술용어가 함께 소개된 것이다.

마치 한국에 자동차 기술이 들어올 때 기술용어인 엔진, 브레이크, 미션 등의 영어 용어가 함께 소개된 현상과 같은 정황이었을 것이다.

왜 이런 현상이 생겼을까? 귀신이 곡할 노릇이 아니다.

그 옛날 고대 인도어를 사용하는 사람이 벼농사 기술을 한반도 주민에게 전수하면서 알려 준 말이 지금까지 한국어 속에 化石

(화석)처럼 남아 있는 것이다.

다음 문제는 그 벼농사 기술자들은 봄이면 한반도로 농사지으러 왔다가 가을에 추수하면 그네들의 고향으로 돌아가는 계절

이민자들이었을까 하는 점이었다.

그네들의 고향은 한 해에 서너 번씩 벼농사를 지을 수 있었을 터인데 벼농사를 한 번밖에 할 수 없는 한반도로 계절이민을 다녔을까?

그랬을 것 같지는 않다. 그렇다면 그들은 몇 년씩 또는 평생을 이 땅에서 살았음에 틀림없다.

나는 이 대목에서 아주 심각한 고민을 하게 되었다. 한반도에 고인돌을 세운 사람들은 도대체 어떻게 생긴 사람들이었을까 하는

점이었다.

고인돌이 많이 남아 있는 南아시아의 원주민들은 北아시아 기마 민족들에 비해 피부가 검다.

대체로 눈이 크고 얼굴은 사각형으로 하악골이 넓은 지역적 특징이 있다.

그러나 인도인들은 피부는 검지만 그 옛날 서양인들과의 혼혈로 얼굴 모양이나 체형은 서양인의 특징이 많다.

黃石里人은 서양人種?

그런데 한국의 고인돌 속에 실제로 묻혀 있던 주인공이 발견되었다. 1965년에 발굴된 충북 제천 황석리의 13호 고인돌에서는 사람의 뼈가 발견되었는데 신장이 170cm인 40代 남자였다. 사망연대는 기원전 410년경이었다. 발견지의 이름을 따서 황석리人이라고 부른다. 그의 두개골을 계측한 결과 한국 사람과는 매우 다른 모습으로 나타났다. 서양사람처럼 코가 크고 두개골이 앞뒤로 뾰족한 사람이었다 학술용어로 超長頭型(초장두형)인 사람이었다.

여기서 체질인류학 이야기를 조금하겠다. 사람의 두개골 형태를 계측할 때 앞이마와 뒤통수의 거리를 頭長(두장), 귀와 귀 사이를 頭幅이라고 한다. 두장을 100으로 계산하여 두폭을 비교하는 수치를 頭蓋指數(두개지수·cephalic index)라고 하는데 이를 기초로 인종을 구별하는 방법이 있다. 한국인의 평균 두개지수는 80 전후로 短頭型(단두형)이라 하고 서양인의 두개지수는 70 전후로 長頭型(장두형)이라 한다.

장두형은 머리가 앞뒤로 긴 모습이고 단두형은 얼굴이 넓어 보이는 모습이다.

그런데 황석리人은 두개지수가 70 미만이었다. 얼굴이 좁고 뒤통수가 유달리 뒤로 빠진 北유럽인의 모습이다.

이건 심각한 내용이었다. 이 사람이 한국사람과 다른 인종이었다면 큰 문제가 시작되는 사건이었다.

한국인은 단일 민족이라는 정서를 감안했었는지 보고서를 담당한 서울의대 해부학교실의 두 교수는 이 사람의 생긴 모양을

자세하게 설명하지 않았다.

아마도 한국에서 발견된 고인돌 사회의 주인공이 서양인의 체질적 특징을 갖고 있다고 발표하면 한민족은 단일민족이라고 굳게

믿고 있던 사람들에게 큰 충격을 줄 것이라 생각했던 모양이었다.

그 때 우리나라의 학문 수준으로는 어려운 해부학 용어로 쓰인 황석리人의 체질적 특징이 서양사람에 가깝다는 사실이 의미하는

문제를 인식하는 사람이 많지 않았다.

만일 수많은 고인돌에 묻혀 있던 사람들이 모두 현대의 한국사람과 다른 인종이었다면 문제는 심각해진다.

그러나 고인돌에서 발견된 사람들이 모두 그런 체질적 특징을 갖고 있는지는 앞으로 더 연구가 필요하다.

그러나 한국에 남아 있는 고인돌의 수가 3만 개나 되니까 분명히 고인돌을 만든 사람들은 현재의 한국인의 조상이 형성되는

과정에서 큰 역할을 하였을 것이 분명하다. 그러나 그 때는 그냥 넘어가고 말았다.

세월이 지나 조용진 교수가 컴퓨터로 복원한 황석리人의 모습은 완전한 서양인의 모습이다. 황석리에서 발견된 서양인 모습의 남자는 누구인가. 古代 아시아에서 고인돌 풍속이 있고 벼농사를 경제기반으로 하면서 서양인의 두개골 모습을 한 사람들은 누구인가. 이 세 가지 조건을 모두 갖춘 사람은 인도인밖에는 없다. 그런 사람이 어떻게 한반도에 올 수가 있었느냐 하는 소박한 의문이 있을 수 있다.

황석리人의 생존기간은 bc 450~410년이다. 한국사에서는 그 때가 선사시대이지만 유라시아에서 그 기간은 황금의 역사 기간이었다. 중국은 공자 이후 諸子百家(제자백가)의 시대이고 인도에서는 석가모니가 涅槃(열반)한 이후이다. 그리스에서는 소크라테스와 히포크라테스가 생존하던 시기이다.

고대의 메소포타미아와 이집트에서 대규모의 관개기술을 성공적으로 실험하고도 한참 후의 일이다. 역사시대에 일어난 일을 경악의 수준으로만 생각하면 판단이 어렵다.

황석리人의 한반도 도착을, 그 때까지 인류가 발전시켜 온 누적된 지식을 바탕으로 조감하면 아무런 경이도 아닐 수 있다.

고대사에 대한 나의 知的 호기심은 황석리人과의 대화를 시도하는 것에서부터 시작되었다.

그 호기심은 지난 30년간 고고학 주변의 여러 인접과학에 관한 연구결과를 살펴보게 하였고, 나와 가까이 지내는 여러 과학자들을

오랫동안 괴롭히게 되었다. 인접과학 중 하나가 atl이란 병이었다.

성인 t세포 백혈병(adult t-cell leukemia)은 20세 전후에 나타나는데 원인은 밝혀져 있지 않지만 父系遺傳(부계유전)이고 발병지역은 亞熱帶(아열대)지방이다. 중국으로 말하면 양자강 이남 지역이고 한국에서는 남부 해안지방에서 발병하는 현상이 뚜렷하다.

이와 비슷한 통계로서 象皮病(상피병·elephant skin)이라는 것이 있다.

모기류에 물려서 다리가 코끼리의 다리(脚)처럼 붓고 피부가 거칠어지는 질병인데 조선시대까지 도서지방에서 자주 관찰되던

풍토병이다.

이 두 가지 현상은 더운 환경에서 나타나는 공통성이 있는데 혹시 南아시아에서 한반도 쪽으로 흐르는 黑潮와 관련이 있을 것으로

생각된다. 그렇다면 한반도에 벼농사를 도입한 사람들과 함께 지역성이 강한 풍토병도 우리에게 전달되었을 가능성이 보인다.

기마민족이 농경 방법을 배우다

고인돌의 주인공들은 기마 민족들보다 한반도의 先주민이고 그들의 농경사회는 잉여생산물 때문에 기마 민족들보다 인구도

많았으리라는 것은 쉽게 짐작된다.

기존의 농경사회에 뒤늦게 뛰어든 기마 민족들은 농경밖에 할 수 없는 땅에 와서 고생한 이야기가 陳壽(진수)의 三國志(삼국지)에

기록되어 있다. 辰韓 사람들이 이주해 오니까 馬韓 사람들이 동쪽에 땅을 떼어 주어 살게 하였다.

辰韓 사람, 즉 후의 신라인들은 마한 땅의 토착인에게서 사는 법을 배우게 된 것이다.

기마 민족이 오곡을 기르는 농경인이 되면서 육식에서 채식으로 입맛을 바꾸어야 했을 것을 생각해 본다.

한민족도 이렇게 복잡한 과정과 多端한 뿌리를 기초로 이루어진 백성이라는 것이 서서히 밝혀지고 있다.

과연 민족이라는 말에서 民(민)은 百가지의 姓(성-氏族)이 합쳐진다는 뜻이 이제서야 이해가 된다.

3. 馬ㆍ角杯ㆍ麻立干 한국의 金氏族 조상은 흉노

알타이 출신으로 신라 땅에서 살게 된 김알지系의 후손들은 유목민 생활을 포기하고 농업에 의존하여 살 수밖에 없었다.

그들은 굳세게 흉노계의 칭호인 尼師今과 麻立干이라는 타이틀을 유지하였고, 알타이 문화 전통인 금관을 쓰고 조상 대대로

흉노-투르크 전통인 적석묘에 묻었다.

태양이 작열하는 7월, 몽골의 초원에는 여름축제인 「나담」이 진행중이었다.

씨름, 활쏘기, 집단무용은 영화에서 보던 대로였다.

남자들이 半裸의 차림으로 하는 씨름은 한국식 샅바 씨름과는 매우 다른 형식이었다.

씨름에서 이긴 사람이 자축하는 세리모니는 학의 춤을 연상시키는 모습이었는데, 남자들의 옷 벗은 육체미에 남자인 나도 가슴이

울렁거릴 정도였다.

축제의 하이라이트는 역시 경마였다.

멀리 40km 떨어진 출발지점에서 500마리의 말과 기수가 달려와 결승점인 스타디움으로 골인한다.

땀과 먼지로 범벅이 된 말과 기수들의 가쁜 숨이 관중들에게 생생하게 전달되었다. 아주 놀라운 사건은 폐막식 후에 일어났다.

대통령의 시상식이 끝나고 참석자들이 모두 일어서 나가고 있을 때 말 한 마리가 늦게 도착하였다.

말 위에는 꼬마 소년이 타고 있었다. 다섯 살짜리 기수였다. 어른들이 놀라서 소년 기수를 말에서 내려 주었다.

너무 작아서 높은 말등에서 스스로 내릴 수도 없었다.

대통령이 뛰어내려가 그 소년을 번쩍 안고 연단으로 올라와 다시 연설을 하였다.

『이 아이야말로 칭기즈칸의 정통 후예 답다』

老대통령의 어조는 감격하여 목이 메어 있었다.

몽골인들은 남녀노소 모두 자기 말[馬]이 있다.

몽골어로 말을 「멀」이라고 발음한다. 어머니 뱃속에 있을 때부터 말을 탔을 테니까 평생 말을 타는 셈이다.

그러니 다섯 살쯤 되면 충분히 말을 다룰 수 있다. 아이들은 어린 말을 타기 때문이다.

몽골의 초원에서 어린이들이 말을 타고 학교에 가는 모습은 흔히 볼 수 있다.

다만 이번 나담에서 어른들의 경마 경기에 작은 아이가 다 자란 말을 타고 출전한 경우는 처음이다.

몽골은 종족 이름

중국인들은 주변 민족의 이름을 비하해서 부르는 버릇이 있다. 한민족이 포함된 東夷族(동이족)은 「동쪽의 오랑캐」라는 뜻이다. 옛날 중국을 괴롭히던 匈奴(흉노) 또한 고약한 의미다. 蒙古(몽골) 또한 「무식하다」는 뜻이므로 점잖지 못하다.

몽골이란 말은 원래 칭기즈칸의 출신 部族 이름에서 유래하였다. 그러니까 한국인까지 중국 사람처럼 몽골이라고 불러서는 안 되겠다. 지금의 몽골인은 70%가 「할하」족이고 그 다음 「차하르」족 등 20여 종족이 모여 몽골 민족을 형성하고 있다. 총 인구는 400만 명인데 몽골, 내몽골, 아프가니스탄, 볼가 지방 등지에 퍼져 살고 있다.

몽골의 중앙박물관에는 구석기부터 역사시대 유물까지 골고루 진열하고 있었다. 한국에서 발견되어 세계적인 주목을 받고 있는 아술리안형 주먹도끼가 혹시 있나 하여 살펴보았지만 역시 없었다.

다만 찍개·긁개 계통의 석기들이 주종이었고, 다음 시대의 黑曜石製(흑요석제) 細石器(세석기)가 여러 점 눈에 띄었다.

한국 문화와 직접 관련이 있는 유물로는 오르도스 지방에서 발견되는 曲劍(곡검)류가 있어서 사진을 찍고 싶었으나 유리창의 면이

고르지 못하여 포기하였다.

사진자료로 중요한 것은 신라 왕족들의 묘제인 적석총이 투르크族의 유산으로 9세기까지 계속된 증거들이었다.

그 다음 기원 전후의 유적인 노인 울라(noin ula)에서 일본인들이 발굴한 綢緞(주단)의 그림들이 주의를 끌었다.

아주 중요한 사실은 투르크族의 적석묘에 비해 현저하게 구조가 다른 선비族의 무덤들은 모두 석관묘라는 사실이었다.

이 현상은 후에 내몽골 지방의 하이어랄에서도 수백 개의 발굴되지 않은 석관묘가 펼쳐져 있었는데 그곳이 1~2세기 때 선비族의

공동묘지였다는 설명을 들으면서 다시 확인되었다.

몽골인은 채소를 먹지 않는다

여기서 잠시 몽골인들의 음식을 먹어 보자. 아침식사로는 속 없는 만두와 홍차를 마신다.

몽골어로도 만두는 「만도」라고 발음한다. 한국식으로 고기를 다져 넣은 만두는 「보츠」라고 한다.

모든 肉食음식에는 기본적으로 후춧가루가 들어가야 하는데 몽골인들에게는 그런 조미료가 별로 없다.

그래서 외국인들에게 몽골 음식은 느끼하다.

유목민의 主食은 육류와 乳加工(유가공) 제품이다.

가축이 새끼를 기르는 여름에는 가축의 젖이나 유가공 음식인 버터, 치즈를 먹으며 지낸다.

그러나 겨울이 되면 짜낼 젖이 나오지 않아 할 수 없이 육류를 먹으면서 봄을 기다린다.

따라서 유목민들의 천막인 「겔」 속에 들어가면 동물 기름 냄새가 배어 있다.

게다가 유목민들은 채소를 먹지 않는 편식 때문에 심한 비타민 결핍증으로 고생하고 있다.

그들의 평균 수명은 33세 정도라고 한다.

『초원에 야채가 즐비한데 사람이 뜯어먹으면 좋을 텐데요』

야생 나물을 잘 모르는 나에게도 몽골의 풀밭에서 자생하고 있는 쑥, 질경이, 비름나물 등이 수두룩하였다.

『사람이 왜 풀을 먹습니까? 풀은 가축들이 먹어야 합니다. 사람은 풀을 먹고 자라는 가축을 먹으면 되지요』

우리를 안내하던 몽골의 하나뿐인 신문인 「우넨신문」 국제부장의 이 말이 나는 농담인 줄 알았다.

그러나 그 말은 진심이었다. 몽골인들은 풀을 먹지 않는다.

육식하는 민족에게 절대 필요한 야채 중 하나가 바로 양파인데 유목민족이 사는 지방은 너무 추워서 양파가 생산되지 않는다.

따라서 양파는 모두 따뜻한 나라에서 수입해야 한다. 몽골에서 발견한 문화현상은 필자를 혼절시킬 정도였다.

잘 기른 양 한 마리는 100kg까지 나가는데 그 양 한 마리를 舊소련에 산 채로 파는 가격이 한국 돈으로 환산하면 5000원 정도였다.

100kg 羊이 5000원

양의 값이 너무 싼 것에 1차로 놀랐지만 그보다는 중국에서 수입한 양파 1개가 양 한 마리의 값과 같다는 사실이었다.

따라서 우리나라 같으면 흔한 양파, 오이, 양배추 같은 야채가 그 나라에서는 아무나 먹는 음식이 아니었다.

고급 호텔이나 레스토랑에서나 나오는 희귀품들이었다.

다음해 봄 나는 경상남도 진주지방을 여행하다가 농부들이 다 자란 양파밭을 갈아 엎어 버리는 현장을 목격하게 되었다.

당국의 계산착오로 농민들에게 권유한 양파 생산량이 너무 초과해서 양파값이 땅에 떨어져 판로가 없어졌기 때문이었다.

곳곳에 양파 생산을 권유한 당국의 주먹구구식 행정을 규탄하는 현수막을 보면서 필자는 저 많은 양파를 통조림처럼 진공

포장하여 양파가 절실히 필요한 나라에 수출할 수는 없을까 하고 나의 인류학적 경험을 떠올렸다.

필요한 사람에게 물건을 공급하는 일이 상업의 기본이다.

누구에게 어떤 물건이 필요한지는 환경과 문화를 관찰하면 저절로 보인다.

생활전통은 주어진 환경 속에서 태어나는 것이고 이런 전통을 잘 연구하면 경제적으로 활용할 수 있음이 눈에 보인다.

유목민들은 여름에는 가축을 죽이지 않지만 우리 같은 외국 손님이 방문했기 때문에 특별히 양과 염소를 잡아서 접대해 주었다.

양을 잡는 데는 중요한 儀式(의식)이 있었다. 양의 귀에 대고 생명을 빼앗는 데 대하여 사과의 말을 하고 죽인다.

조선시대의 망나니가 칼을 휘두르며 처형당할 사람에게 사형집행인으로서의 자기 임무를 다하는 행동을 양해해 달라는 呪文(주문)과 같다. 양을 도살할 때는 땅에 한 방울의 피라도 흘려서는 안 된다.

도살 후 작은 주머니 칼 하나로 능숙하게 양의 껍질과 살을 구분해 내는데 그 솜씨가 놀랍다. 소질한 羊고기는 통에 넣고 찐다.

고기 중에 가장 맛있는 부분이 갈비에 붙은 노란색 기름이라고 한다.

나처럼 외국의 아무 음식이나 먹을 수 있는 사람도 느끼해서 조금밖에 먹지 못했다. 그것도 겨우 삼켰다.

양을 구울 경우에는 선사시대式으로 조리한다. 양의 머리와 다리만을 자른 후 목을 통해서 내장을 꺼낸다.

몸통을 잘 묶어서 기름이 새지 않도록 하고 헝겁에 잘 싼 다음 불에 달군 자갈돌을 목을 통하여 몸통에 집어넣고 불에 달군 뜨거운

돌 위에 양을 놓고서 흙으로 덮는다. 그 위에 불을 여러 시간 때고 나서 뜨거운 물을 부으면 그 증기로 고기가 잘 익는다.

이런 조리방법은 적도지대 원주민들이 돼지를 요리할 때도 쓰는 방법이다.

이런 식으로 조리한 양의 몸통에서 나오는 뜨거운 기름을 컵에 따라 마신다. 소위 스태미나 식(食)이란다.

실크와 玉은 무게로 물물교환

실크로드라는 말은 지리학적 용어이다. 그 배경에는 물론 경제가 있다. 실크는 극동(한국을 포함)지역 제품이다. 장신구로서 으뜸인 玉(옥)의 主産地는 중앙아시아 복판에 우뚝 서 있는 알타이山이다. 몽골 여인들의 장신구로 玉이 빠질 수 없다. 뿐만 아니라 몽골 여인들은 실크 스카프 한두 개는 모두 갖고 있다. 중국인의 생활용품인 실크와 알타이山 주변의 유목민족들의 玉은 産地가 서로 멀리 떨어져 있다.

수천 년 전이라 해도 상인들의 눈에 그런 최고급의 기호품이 高附價 상품이라는 것이 알려지지 않을 수 없었을 것이다. 그러나 요즘의 개념으로 보면 유통 방법이 문제였다. 유목민 출신 상인들이 중국에 와서 꺼내 놓는 形形色色의 玉들은 중국 귀부인들의 눈을 현란케 하였고, 반면에 중국에서 가져온 깨끗한 실크는 유목민들의 사치심을 자극하기에 충분하였다. 그래서 실크는 유목민에게 高價로 팔리고 중국인에게는 玉이 高價로 팔렸다. 서쪽의 보석들은 동쪽으로 가고 동쪽의 비단은 서쪽으로 가게 되었다. 이런 상거래의 길이 바로 실크로드가 된 것이다.

알타이 지방 玉의 原石은 비가 오면 탁류와 함께 흘러 내려오는데 대개 크기가 밤톨만 하고 큰 것은 주먹만 한 것도 있다.

原石 자체로서는 비싼 상품이 아니고 그것을 가공하여 장신구로 완성하였을 때 비로소 비싸진다.

알타이 지방에 사는 여인들은 玉구슬로 만든 목걸이와 팔찌를 하고 다니는데, 玉이 지니고 있는 呪力을 믿기 때문이다.

또한 알타이 지방은 한랭한 고원지대이므로 여인들이 모두 머리에 스카프를 쓰고 사는데 스카프로서 최고품은 역시 중국제 실크였다. 실크의 뛰어난 보온성과 아름다운 색채 때문이다.

그래서 비싼 실크와 귀한 玉이 물물교환되었는데 공통의 화폐가 없던 때이므로 무게를 달아서 맞바꾸었다고 한다.

누가 이익이 컸을까? 물론 玉의 생산자인 유목민이었다. 그래서 유목민이 뛰어난 장사꾼이 된 것 같다.

특히 유목민은 환경적으로 주어진 말과 낙타를 이용한 기동성을 발휘하여 정착 농경인이 생산하는 실크를 상대적으로 헐값에

구입하여 페르시아나 중동지역에서 온 상인들에게 高價로 판매하여 중계무역의 이익을 마음껏 챙겼다.

로마 여인들을 벗긴 실크

중국제 실크는 당시 서양 세계의 맹주인 로마까지 들어갔다. 지중해 세계를 제패하고 유럽, 아프리카, 중동 지역을 장악한 로마사회 귀족들의 사치스러운 생활이 극에 달하였을 때 중국製 실크는 귀족 여인들을 유혹하기에 충분하였다. 그때까지 식물성 섬유나 모직을 입어야 했던 로마 귀족 여인들이 가볍고 몸에 꼭 붙는 실크로 단장하고 밤의 향연에 등장하였다. 이를 본 로마 남성들의 탄성 소리가 지금도 우리 귀에 들리는 듯하다.

『중국제 실크가 여인의 옷을 벗긴 듯하다』

영국 작가 그레이브스의 소설 「클라우디우스」에 나오는 표현이다. 옷을 입었는지 안 입었는지 알 수 없도록 육체미가 드러나게 하는 실크의 특성을 아주 잘 묘사한 대목이다

로마 여인들이 다투어 중국제 실크를 구하고자 하였기 때문에 실크의 가격은 급등하였고 더 많은 상인들이 죽음을 무릅쓰고 실크가 공급되는 통로인 흑해지방, 걸프지역으로 몰려갔다. 이때에 로마사회의 사치품이었던 유리제의 구슬과 술잔 등이 극동으로 교역되어 갔다

로마의 환경은 일교차가 커서 낮에는 뜨거워도 저녁이면 싸늘해진다. 그래서 로마인들의 저녁 식사는 보통 오후 9시쯤 시작된다.

따라서 싸늘한 밤 공기에서도 보온력이 뛰어난 실크는 당연히 인기품목이 아닐 수 없었을 것이다.

반면에 중국 산동성 滿城(만성)에서 발견된 前漢시대의 무덤에서는 玉으로 만든 壽衣(수의)가 발견되었다.

주인공은 前漢 武帝의 형님이었는데 부인은 흉노 출신이었다. 漢과 匈奴의 정략결혼의 결과였다.

그 부부는 모두 玉 수의를 입고 있었다. 얇은 정사각형 옥돌의 네 귀퉁이에 구멍을 뚫어서 금실로 잡아매어 물고기의 비늘처럼 옷을

만들었다. 도대체 玉이 얼마나 사용되었는지 상상을 못 할 지경이다.

그만큼 중국 사회에서는 玉이 사회적 신분의 상징이 되었으니 그 과정에서 玉의 공급자들이 얻는 경제적 이익은 더더욱 상상을

초월한다.

구매자 사회의 문화와 취향을 파악하여 얻을 수 있는 극도의 이익을 양측이 모두 얻은 사례이다.

옛날부터 상인들은 뛰어난 문화인류학자들이다.

몽골인들은 채식도 하지 않지만, 물고기도 먹지 않는다.

그 이유는 물고기가 그들의 신앙 속에서 숭배의 대상이기 때문이다.

물고기 숭배 사상은 저 멀리 앗시리아-바빌로니아에서 생겨난 자연숭배 신앙의 한 종류인데 물고기가 인류의 질병을 치료하는

생명의 나무(고케레나 木)를 보호하는 성스러운 임무를 하고 있기 때문이라는 믿음이다.

그런 신앙이 중앙아시아 초원지대의 유목민족인 스키타이人을 거쳐 몽골인에게 전파되었다.

그래서 몽골인들은 민족적 종교인 라마교(티베트 불교)의 8가지 神像 중에 하나로 魚神像(어신상)을 모시고 있다.

이 魚神像은 두 마리의 물고기가 한 쌍으로 등장하는데 이런 雙魚紋은 남쪽으로는 티베트-네팔-인도, 방글라데시-南중국-가야로

전파되어 있고 북쪽으로는 알타이-몽골-만주로 퍼져 있는 민간신앙 속에 단단히 뿌리 박혀 있다.

그래서 가야의 시조 김수로왕릉의 대문에도 쌍어문이 여러 組 조각되어 있는 것이다.

내몽골에서 필자를 태우고 다닌 택시 운전사의 자동차 열쇠고리에 칠보로 만든 雙魚가 장식으로 달려 있었다.

필자는 그것이 중국 제품인 줄 짐작하고 무심히 지나쳤다.

그 후 그것과 똑같은 물건이 한국의 박물관 기념품점에서 판매되는 것을 보고 출처를 확인해 보니 의외로 한국 제품이었다.

全세계 라마교의 신봉자를 생각해 보면 대단한 인구임을 간파한 한국의 어느 기업인이 날카로운 눈으로 틈새 시장을 개발한 것임이

틀림없다.

그 정도의 문화식견이 있는 기업인의 눈에 기마민족 남자들이 꼭 쓰고 다니는 中折帽(중절모)는 왜 눈에 안 띄었는지 모르겠다.

한국의 모자생산이 全세계에서 1등 자리를 차지한 지 이미 오래인데 모자 생산의 기술과 축적된 경험으로 기마민족 남자들의

필수품인 모자를 만들면 상당한 시장이 개척될 것으로 믿어진다.

울란바토르의 화가

「나싹 도르츠(b.1945)

사범대학 미술과 졸업. 흡스구 출생. 우넨신문사 미술부 근무, 파리 전람회 경력, 유화 20점(풍속화(8)) 구입」

이상이 내 수첩에 적혀 있는 울란바토르에서의 기록이다

관광지인 보그드 궁전 앞에 길거리 그림 전람회가 눈에 띄어 잠시 멈추었다. 유화와 수채화로 그려진 몽골인의 민속이었다. 첫날은 구경만 하고 다음 답사지로 갔다. 다음날도 그 앞을 또 지나가게 되었다. 차를 멈추고 서서 천천히 살펴보았다. 그리는 방식은 아주 사실적인 구상화였다. 캔버스에 페인트로 그린 서양화 기법이었지만 그림의 내용은 몽골족의 생활이었다. 뛰는 말, 달아나는 말을 기다란 장대에 달린 고리로 붙잡는 장면 등이 생동감 있게 묘사되어 있었다. 약 20점의 소품들이 전시되어 있었는데 그중 하나는 20호쯤 되는 중형이었다. 저녁 노을에 전통복장인 「델」을 입은 한 노파가 겔(천막 집)을 배경으로 서 있는 모습이었다. 나는 문득 그 그림을 사고 싶은 충동을 느꼈다.

며칠 전에 울란바토르 시내에 있는 갤러리에 들렀었는데 서양사람의 그림을 흉내 낸 추상화 비슷한 유화들만 있어서 보다 말고

나온 적이 있는데, 이번 그림은 몽골 풍속을 그린 것이어서 기념으로 하나 사고 싶었다.

『실례지만 작가의 성함이 어떻게 되십니까』

안내인인 수케바톨이 통역하였다. 작가의 이름은 나삭 도르츠이고 1945년생이란다.

수년 전에 독일에서 초청전람회에 출품한 적도 있다는 것이다.

경력도 있는 작가가 관광지의 길거리에서 그림을 팔고 있는 게 그 나라의 현실이었다.

문득 한국화가 중에 박수근 화백도 한국전쟁 중에 미군에게 그림을 팔아서 생계를 이어갔다는 전설 같은 이야기가 생각났다.

나는 두말 않고 그 그림을 집었다. 그러고 나서 값을 물었다. 예술가의 인격을 생각해서 부르는 값대로 다 주기로 내심 작정하였다. 만일 내 호주머니 사정이 여의치 않으면 다음날 주면 되지 하는 배짱이었다. 화가가 부른 가격은 매우 쌌다. 자본주의 나라에서는 상상도 못 하는 그림값이었다. 하긴 우리나라처럼 그림값이 비현실적으로 비싼 나라는 全세계에 없다.

파리의 몽마르트나 체코의 프라하의 거리 예술가들에게서 그림을 사 보았고, 캐리커처도 그려 보게 한 적이 있었음에도 몽골의 그림값은 터무니없이 쌌다. 내가 무슨 부자라서 싸게 느낀 것이 아니었다. 나는 가난한 대학교수이다. 그때는 외국여행 중 아닌가? 그런데도 매우 싸다고 느낀 게 사실이다.

결국 나는 그 화가가 그날 전시하고 있던 그림을 모두 샀다. 모두 얼마나 지불하였느냐는 그 예술가의 체통을 생각해서 밝히지 않겠다. 대부분이 소품이었기 때문에 비쌀 수 없었던 것도 사실이었다.

그날 저녁 숙소에 돌아와서 일행에게 그림을 자랑하자 사람마다 한 점씩 나누어 달라고 하여서 즉석 경매시장이 열릴 뻔하였지만 그렇게 되지는 않았다. 그림을 좋아하는 김태익씨에게 몽골 방문 기념으로 한 점을 주고 나머지는 싸 갖고 귀국하였다. 그때 산 노파 그림에 제목을 내가 붙였다

「얼린우(또는 오메룬)」

칭기즈칸 어머니의 이름이다

세월이 지나 경기도 박물관에서 몽골 문물 특별전을 할 때 그때 산 그림 중 한 점을 출품하였다. 「얼린우」가 대표작으로 나간 것은 물론이다.

신라와 몽골의 角杯 문화

한국인들은 술을 마실 때 자신이 마신 잔으로 손님에게 술을 따라 권하는 습관이 있다. 이런 풍속은 현대적 감각으로 판단하면 비위생적임이 틀림없다. 그리고 이런 버릇은 일본인들의 군국주의 시절에 우리에게 전파한 倭色문화라고 주장하는 사람들이 많다. 그것이 왜색문화일까?

내몽골 包頭(포두)의 어느 식당에서 민속의상을 입은 주인이 손님에게 술을 권한다. 「하타」라는 비단 보자기에 술이 가득한 술잔을 받쳐들고 고음의 목소리로 권주가를 부른다.

『먼 나라에서 오신 손님에게 이 술을 바치노라』

그리고 술잔을 손님에게 전하면 손님은 그 술을 한숨에 다 마셔야 한다. 그러면 그 잔을 다시 되돌려 받은 주인은 새로 술을 따라 붓고는 다른 손님에게 권한다. 즉 술잔 하나로 손님이 모두 돌려 가며 대취하는 것이다. 그 술잔은 밑이 뾰족하여 바닥에 놓을 수 없는 모양이다. 이름하여 角杯(각배)이다. 그러니까 각배로 술을 마시면 술잔이 쉴 새 없이 돌아가게 마련이다. 東夷傳(동이전)에 기록되어 있는 弁辰(변진)의 行觴風俗(행상풍속)이 實演(실연)되고 있는 장면을 목격한 셈이다.

삼국유사에 「석탈해(昔脫解)」조에 보면 각배가 등장한다.

「하루는 탈해가 동악에 올라갔다가 돌아오는 길에 심부름하는 자를 시켜 물을 구하여 마시는데 심부름하는 자가 물을 길어 가지고 오던 도중에서 먼저 마시고 드리려 하니 각배가 입에 들러붙어 떨어지지 않았다. 그래서 (탈해가) 나무랐더니 심부름하던 자가 맹세하여 말하기를 『다음 설혹 가깝고 멀고 간에 감히 먼저 마시지 않겠소이다』 하니 그때야 그만 角杯가 입에서 떨어졌다」

여기서 角杯는 임금이 될 사람이 쓰는 물건이고 신통력이 있는 器皿(기명)으로 기술되어 있다.

몽골을 답사하면서 나는 角杯가 실제로 사용되는 경우를 여러 번 목격하였다. 칭기즈칸의 고향인 헨티에서 무당의 허리띠에 달려 있는 角杯는 검은색 소뿔이었다. 뾰족한 끝 부분에 까마귀의 머리가 조각되어 있었다. 또 한 번은 내몽골 호화호트 市 교외에서 만난 브리야트族 여인이 어미가 죽은 어린 양에게 젖을 주는 데 角杯를 사용하고 있었다.

한국에서도 角杯가 여러 개 발굴되었다. 신라·가야 문화권에서만 발견되는 현상이 뚜렷하다. 왜 부여·고구려·백제권에서는 角杯가 사용되지 않았는지 의아스럽지만 그 해답은 간단하다. 부여·고구려·백제계는 신라·가야계와 풍속이 달랐다.

이런 현상은 금관이 신라·가야에서만 발견되는 것과 결부하여 해석되어야 하겠다. 부여계와 신라계는 풍속이 달랐고, 어쩌면 언어도 달랐을 것이다. 삼국지의 저자인 陳壽(진수)도 弁辰(가야)의 풍속은 辰韓(신라)과 같다고 하였다. 신라·가야계통의 통치자급들은 그들의 정신세계를 부여계보다 더욱 서북쪽의 유목민들의 그것들과 공유하고 있었던 것이다.

이런 추측은 角杯가 위굴지방을 지나 중앙아시아의 주인공이었던 스키타이族들과 이란 지역에 이르는 광대한 지역의 고대 주민들이 즐겨 쓰던 신성한 술잔이라는 데 기인한다.

몽골인의 발성법

角杯에 관련하여 아주 이상한 미스터리가 있었다. 중국이 사회주의 국가로서 문을 꼭꼭 잠그고 있던 1970년대에 중국에서 출판한 중국미술사 책에 희귀 보석인 馬瑙石(마노석)으로 만든 角杯가 등장하였다. 山羊의 머리를 조각한 정교한 제품이었다. 중국인들은 기본적으로 농민들이다. 따라서 유목민들의 角杯가 중국에서 사용되었다는 것은 도저히 납득이 가지 않는 일이었다.

의문은 내가 스스로 중국에 가게 된 1991년에야 풀렸다 그 마노석 각배는 西安박물관에 있었다. 설명서를 자세히 읽으니 당나라 때 소수민족이 황제에게 선물한 것이라고 적혀 있었다. 그러면 그렇지 중국인이 匈奴風(흉노풍)의 술잔에 술을 따라 마셨을 리 없지 않은가.

1999년 몽골 민속음악단이 한국에 공연하러 왔었다. 한 남자 가수가 처음에 고음으로 노래를 시작했을 때 내몽골에서 듣던 勸酒歌가 떠올랐다. 다음 순간 이 가수는 목소리를 한 옥타브 낮추어 소리를 내는데 먼저 소리는 그대로 내고 있는 것이었다. 다음 순간 또 한 옥타브 낮추어 소리를 내는데 먼저 내고 있던 두 개의 다른 소리들이 그대로 어울려 퍼졌다. 목소리 하나로 오케스트라의 효과음을 내고 있었다. 「쿠미」라는 특별 창법인데 유목민 특유의 발성법이라고 민족음악학자 권오성 교수가 설명해 주었다.

삼국유사 「駕洛國記(가락국기)」에 수로왕이 誕降(탄강)할 때 수상한 소리로 부르는 기척이 있었다(有殊常聲氣呼喚). 여기서 수상한 소리라는 것이 혹시 몽골인의 발성법인 쿠미가 아닐까. 이런 소리로 노래를 즐길 때 角杯에다 술을 따라 여럿이 돌려가며 마시면 한층 더 흥이 날 듯하다.

角杯는 한 쌍도 나오지만 네 쌍짜리도 있어서 신라·가야인들의 술 마시던 풍류를 어느 정도 짐작하게 하는데 현대인들은 왜 角杯 모양의 술잔을 만들지 않는지 그 이유를 모르겠다. 조선시대에도 출전하는 장수에게 왕이 술을 따라 주는 馬上杯(마상배: 빨리 마시는 잔)라는 뾰족한 잔이 있었다. 그런 것을 콘텐츠로 삼아 한국의 세계적인 기술인 백자로 고급상품을 개발하면 경쟁력이 있을 듯하다.

休屠王의 아들 日磾

유목민과 농민은 적대관계이다. 그럴 수밖에 없는 것이 유목민은 땅에서 자라는 풀을 가축에게 먹이고 살아가는데, 농민들은 땅을 파서 농작물을 심어야 하기 때문이다. 유목민의 감정으로는 농민들이 땅을 파는 행위는 땅에 상처를 입히는 가혹한 행위이다. 그러니 유목민인 匈奴가 농민인 漢族을 좋아할 수 없었다. 漢族과 흉노의 대결은 그래서 숙명적이다.

한사군을 세운 武帝는 흉노를 증오하였다. 소년 시절부터 흉노에게 침략당하면서 온갖 굴욕적인 조공을 바치는 漢나라의 현실을 보면서 자라난 武帝는 등극하면서 타도 흉노를 부르짖었다. 그러나 漢나라에는 보병밖에 없었다. 武帝는 우선 흉노의 배후 세력인 서역의 여러 세력과 동맹을 꾀하였다. 張騫(장건)이 서역으로 가서 大碗(대완: 지금 우즈베키스탄 페르가나 지역)까지의 넓은 지역에 대한 정보를 가지고 돌아왔고, 李廣利(이광리)가 서역의 명마 300여 두를 이끌고 왔을 때 무제는 「西極天馬歌」를 지어서 李廣利의 공적을 치하하였다. 이 때쯤의 일이다.

漢나라의 郭去病 장군이 甘肅省에 원정하여 휴도국의 왕자를 볼모로 데려온 사건이 있었다(太初 3년 bc 102). 휴도왕은 흉노의 일파로 동맹국에게 배반당하여 죽고 왕비인 閼知(옌즈)와 어린 아들인 日磾(일제)가 잡혀서 漢의 수도로 옮겨 살게 되었다. 日磾는 기마민족의 혈통을 따라 말을 잘 다루었다. 그가 기른 말들은 훌륭하게 자라 漢나라에게 기마군을 창설하게 하였다. 武帝는 기뻐서 왕족의 여인을 日磾에게 주어 결혼하게 해 日磾를 왕실가족으로 삼는다. 日磾에게는 姓(성)이 없었다. 흉노는 원래 성이 없다. 그러나 이제 漢人(한인)이 된 日磾에게 金(김)이라는 성이 賜姓되었다. 그 이유는 다음과 같다.

日磾의 아버지인 휴도왕은 祭天金人(제천금인)이었다. 즉 하늘에 제사를 지내는 제사장으로 金人(금인), 즉 알타이 族이었던 것이다. 알타이라는 지명은 「金」, 즉 「gold」를 의미한다고 앞서 설명하였다. 祭天은 제사장의 직분을 갖는 왕족을 의미하고 金人은 알타이사람(altai men)을 뜻한다. 그래서 인류 최초의 金氏(김씨)가 생겨난 것이다. 이 사건이 한국의 金氏族들이, 왜 新羅 金氏와 伽倻 金氏가 있게 되었는지를 암시하는 중요한 사건이다. 한국 金氏族들의 고향이 바로 알타이였기 때문이다.

日磾(일제)는 漢字(한자)식 발음이다. 흉노말로는 「피디」 또는 「미디」라고 발음한다. 「선각자」라는 뜻이다. 어머니인 閼知(알지)는 흉노말로 「옌즈」라고 발음한다. 「왕의 정실부인」이라는 뜻이다. 그래서 신라의 金閼知(김알지)의 출신 성분도 흉노왕족과 결부해서 해석해야 하는 이유가 바로 여기에 있다. 정철의 松江 歌詞(송강가사)에 나오는 「연지분」은 옌즈의 고향에서 나는 붉은색 화장품의 원료로 만든 것이라고 한다.

인류 최초의 金氏族

피디는 황제를 측근에서 호위하는 직책으로 평생을 살았고 그의 후손들도 대대로 황실에 외척으로 비서실장급의 위치에서 황제들을 보필하며 살았다. 그러나 王莽(왕망)의 쿠데타를 막지 못한 이유로 後漢(후한) 광무제(ad 26~57)는 金氏 일족을 모두 없앤다. 「피디」 이후 4대 만에 당한 사건이다. 1세기 때 한국사에 金氏族이 등장하는 것을 文正昌(문정창)씨는 피디 계통의 족속들이 한반도로 이민 온 것이 아닌가 추측하였다. 이 문제는 매우 중요하므로 나중에 다시 생각해 볼 시간을 갖겠다.

피디의 무덤은 서안 부근에 있다. 武帝의 무릉과 곽거병의 무덤에 나란히 피디의 묘가 있다. 평면 정사각형의 중국식 土築墓(토축묘)이고 봉분은 사각추 형이다. 피디가 흉노 땅에서 살다가 죽었다면 흉노식 무덤인 적석묘에 묻혔을 텐데 하는 생각에 이르자 나는 숙연해졌다.

알타이 출신으로 신라땅에서 살게 된 김알지계의 후손들은 유목민의 생활을 포기하고 농업에 의존하여 살 수밖에 없었다. 그러나 굳세게 흉노계의 칭호인 尼師今(이사금)과 麻立干(마립간)이라는 타이틀을 유지하였고 알타이 문화 전통인 금관을 쓰고 조상 대대로의 흉노·투르크 전통인 적석묘에 묻혔다. 영혼은 새를 통하여 하늘로 날려 보냈다.

나는 처음 피디의 묘를 발견하고 봉분 앞에서 술을 따라 올리고 절을 하였다. 한국계 金氏 중에서 처음 찾아온 사람으로서 예를 갖추지 않을 수 없었다. 나를 안내하던 조선족 고고학자 金憲鏞(김헌용)씨도 덩달아 절을 하였다. 그리고 金氏 성을 갖고 저 멀리 한국 땅에서 태어난 고고학자와 고향을 떠나 漢나라 땅에서 金氏 성을 처음 시작한 피디와의 이런 기가 막힌 해후에 감격하여 한참이나 일어나지 못하였다. 1991년 7월이었다

4 .신라·가야·倭 지배층의 고향은 중국 서북방 알타이 지역

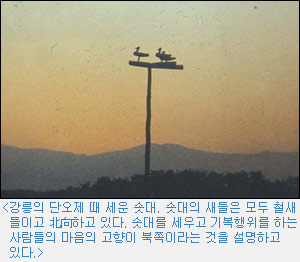

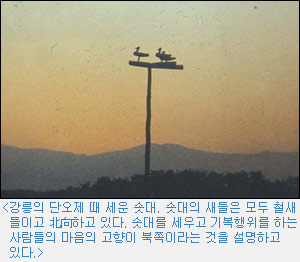

왜 한국의 솟대 위의 새들은 모두 北向하고 있나? 그들의 고향이 추운 북쪽지방이기 때문이다. 겨울을 지나기 위하여 잠시 越冬하러 왔다가 고향으로 돌아가는 새들에게 한국인의 간절한 소원을 실어 보내는 과정이 솟대로 표현되는 것이다

한국문화의 原形을 찾아서

<야쿠티아 여인이 盛裝한 모습. 쓰고 있는 모자는 원주민 샤먼의 모자와 같은 디자인이고, 신라 서봉총 금관의 內帽(내모)와 같은 구조이다. 한국 민속에서 여자아기들에게 씌우던 모자인 굴레도 같은 모양이다.>

러시아 바이칼 지방의 원주민들은 한국사람의 모습과 똑같은 북방계 몽골로이드(mongoloid)이다. 브리야트族과 에벵키族이 주력 인구이다. 지금은 舊러시아와 소련시대를 거치면서 슬라브族들이 많이 이주해 와서 동양인들과 서양인들이 섞여서 살고 있고 간혹 코사크族도 만날 수 있지만 역시 원주민들은 유목과 수렵에 의존하여 살던 동양계 인종들이다.

이 지역 사람들의 정신세계는 샤먼(薩滿, shaman)을 중심으로 형성되어 있다. 샤먼, 즉 무당은 원래 에벵키族의 말이다. 야쿠티아에서 남자 무당은 「어윤」이라고 부르고, 여자 무당은 「우다간」이라고 발음한다. 하늘세계와 지하세계를 모두 통할 수 있는 능력을 가진 인간을 뜻한다.

바이칼과 북쪽의 야쿠티아 지방의 토착문화에 관하여 기초지식을 얻으려면 우선 노보시비르스크를 찾아가야 한다. 우랄지방에 있는 노보시비르스크에 있는 러시아 아카데미 시베리아 지부는 박사급 학자들 수백 명이 연구하고 있는 대규모 연구 센터이다. 여기서 우랄 동쪽의 시베리아 전역과 극동까지의 인문학과 자연과학연구를 관장하고 있다. 알타이, 바이칼은 물론 북극지방까지 모두 이곳 과학자들의 연구대상이기 때문에 나도 우선 여기에 들러 기존의 연구성과와 현지조사에 대한 협조를 받을 수 있었다.

고고학 민족학 연구소를 방문하여 소장인 안드레이 데레비안코 박사와 해후를 하고 민족학자를 소개받았다. 이스마일 게누에브라는 중년의 학자가 친절하게 시베리아 문화에 대하여 설명해 주었다. 나의 관심은 첫째, 알타이 고원부터 바이칼, 북극지방의 야쿠트까지의 지역에 사는 주민들이 청동기시대 이래로 어떤 환경 속에서 살아왔는지 살펴보는 것이고, 두 번째는 역사시대에 들어와 중국 세력, 특히 漢(한:bc 202~ad 220)나라의 세력확대가 변변한 왕조를 갖지 못했던 북쪽 초원에 살던 여러 민족들에게 어떤 영향을 주었는지 유물이나 풍습의 변화로 읽어내고 싶은 것이었다. 그 기간이 바로 한반도에 고대 왕국들이 태동하고 주민의 유입이 왕성하던 기간과 겹치기 때문이다.

나는 이 글에서 알타이지역부터 바이칼을 지나 북쪽 툰드라까지 퍼져 있던 민족들의 토착문화를 통칭하여 알타이 문화라고 편의상 부르기로 한다. 그 이유는 거창한 것이 아니고 이 지역의 모든 주민들이 사용하고 있는 언어가 광의의 개념으로 알타이語에 속하기 때문이다.

한국어가 알타이 語群에 속한다는 얘기는 앞서 말하였다. 그렇기 때문에 한국문화의 原形(원형)이랄까 文化因子(문화인자)랄까 하는 것들을 찾아내려면 우선 연구해야 하는 지역이 바로 이 넓고 추운 초원지대(steppe)와 자작나무로 하늘이 가려있는 삼림지대(taiga)의 토착문화일 수밖에 없다는 중간결론에 도달한다.

年代-地域 가설

게누에브 박사는 민족학자이지만 고고학에도 조예가 깊어 내게 많은 정보를 주었다. 원래 러시아의 고고학은 민속학 또는 민족학과 따로 떼어 연구하지 않는 전통이 있다. 그 이유는 시베리아에 살고 있는 원주민들의 현재의 문화가 고고학 시대의 문화에서 별로 발전하지 못한 지역이 많기 때문이다. 고고학 연구의 한 방법론에 의하면 과거인의 생활을 유추하기 위해서는 현대의 원시사회(modern primitive society)의 생활상을 관찰한다. 문명과 떨어져 살고 있는 원시사회의 모습이 과거 인류의 생활상을 보여주고 있다는 것이다.

비슷한 이론으로 언어학에서는 年代 地域(연대 지역) 가설이라는 것이 있다. 어떤 문화의 핵심 어휘가 인간의 이동에 따라 고향으로부터 멀리 퍼져나가고 나서 세월이 흐르면 고향의 어휘는 바뀌었는데 퍼져나간 지역에서는 옛날 어휘가 그대로 살아 있다는 이론이다.

이야기가 조금 옆으로 나갔지만 한국고대사의 여러 문화양상을 해석하려면 한국인과 비슷한 언어들을 사용하고 있는 현대의 원시사회 주민들을 만나 보아야 할 필요성이 절실하다. 현대문명에 덜 오염된 시베리아 오지에 살고 있는 알타이 諸族(제족)들의 현대의 사회상을 관찰하다 보면 의외로 고대 한국인들이 남겨놓은 문물을 해석할 수 있을지도 모른다는 기대감이 있다.

게누에브 박사는 나에게 오브(ob)江 유역에 사는 한티族에 관한 영화를 보여주었다. 「마지막 샤먼」이라는 다큐멘터리였다.

<江의 精靈은 여인이다. 그 여인을 위로하는 굿을 강변에서 한다. 나무로 깎은 인형들과 사슴모양의 조각들에게 절을 하고 통나무집에 잘 보관한다. 소나무에 헝겊을 주렁주렁 달고 샤먼이 무수하게 절을 한다. 백색 천은 물(水), 적색 천은 불(火)을 의미한다. 공물로 빵을 놓는다. 사슴을 잡아 제물로 쓴다. 그리고 나무에 여러 번 허리 굽혀 절을 한다. 나무 위에 밧줄을 던져 올려 천신(가족신)과 교감한다. 최후에 사슴고기를 삶아 공물로 바친다>

이 영화 내용 중 우리 민속에서도 흔하게 보이는 堂木(당목)과 幣帛(폐백)이 특별하게 나의 관심을 끌었다.

우리나라에서 무당이 제를 지내려면 당목 아래서 향을 피우고 기복행위를 하는데 이때 주민들이 폐백을 바친다. 부자는 옷감을 匹(필)로 낼 수 있지만 가난한 사람들은 옷감을 조금씩밖에 내지 못한다. 그래서 다양한 색깔의 옷감이 당목에 걸리게 된다. 시베리아에서 당목은 檀君神話에서 단군이 탄생하는 神檀樹 같은 것이고 신라 金閼知의 탄생장소인 鷄林과 같이 지도자의 탄생과 관계 있는 宇宙木이다.

한국 무당들의 옷이 알록달록한 이유는 당목에 바쳐진 여러 색깔의 옷감을 꿰매서 옷을 만들던 전통이 이어져 내려온 것이라고 한다. 민속학자 김광언 교수의 해석이다. 그럴 듯하다. 하지만 조선시대 포도대장의 제복도 붉은색, 노랑색, 검은색 천을 섞어서 알록달록하게 만들었고 어린이들의 색동 저고리도 여러 가지 색의 천으로 만들었는데 그 이유가 당목에 걸렸던 여러 색의 폐백과 관련이 있을까. 이 문제는 나중에 또 고민하기로 하자.

차르 황제 시절의 舊러시아는 정력적으로 시베리아를 개척해 나갔다. 사람이 별로 살지 않는 땅인데다가 일년의 절반이상이 눈으로 덮여 있는 땅이니까 기본적으로 농업인들이었던 슬라브 사람들의 생각으로는 쓸모 없는 땅이었음에 틀림없었다. 그러나 콜럼버스의 지리상의 발견과 기계문명 발달은 광업자원의 필요를 낳았다. 따라서 제국주의 시대의 영토확장의 추세에 따라 버려졌던 시베리아도 정복의 대상이 되었다.

시비르 汗國(한국)에서 시베리아 유래

시비르는 원래 종족의 이름이다. 투르크 몽골계의 민족으로 元나라 때 기록으로는 昔必兒(석필아)이다. 15세기에 망할 때까지 말 타고 날이 휜 장검을 휘두르던 민족으로 동유럽의 여러 나라 사람들을 공포의 도가니로 몰아 넣던 민족이다.

시비르族이 휘두르던 칼의 이름을 따라 시비르 劍이 생겼고 혹시 추측이지만 펜싱경기의 사브르(sabre)도 여기서 유래하지 않았을까 생각된다. 실제로 시비르 族의 직계 후손이라고 믿고 있는 헝가리 사람들은 부다페스트 국립박물관에 시비르 검을 잘 보관하고 있었다.

舊러시아가 제일 먼저 개척한 땅은 바이칼 지방의 이르쿠츠크였다. 강인한 코사크인들을 시켜 눈과 자작나무로 덮인 땅을 개척하고 통나무로 성곽을 둘러막고 도시를 만들기 시작하였다. 1661년의 일이다. 원주민인 브리야트族과 에벵키族들의 강력한 저항이 있었겠지만 농경민족들의 토지 사랑과는 달리 유목민족들의 이동생활의 전통은 금세 이르쿠츠크를 그들에게 내어주고 다른 곳으로 이동하였음직하다.

露日 전쟁 때 시베리아 횡단 열차는 이르쿠츠크까지만 연결되어 있었다. 급하게 병력과 무기를 극동까지 수송해야 했다. 남북으로 기다란 바이칼 호수를 우회하여 철도를 건설할 시간이 없었다.

급한 마음에 호수 위에 배를 띄워 연결해 舟艇橋(주정교)를 놓고 철도를 연결하였다. 겨울에는 얼음 위로 임시 철로를 깔고 人馬를 수송하다가 얼음이 깨어지는 바람에 크게 낭패를 당한 사건을 영화를 통해 본적이 있다.

바이칼의 명칭에 대하여는 여러 가지 설이 있다. 어떤 원로 한국학자는 白卵(백란), 즉 백알에서 유래하였을 것이라는 그럴 듯한 해석을 하였지만 역시 아마추어 수준이다. 바이칼은 브리야트 말로는 물고기가 가득 찬 호수라는 뜻이고, 알타이語로는 榮光(영광)의 바다라는 의미이다. 아마도 영광의 바다 또는 영혼의 바다쯤으로 해석하는 게 이 지역 주변 여러 민족들의 바이칼에 대한 경외심에 합당한 해석일 것이다.

앞서 말했듯이 바이칼 지역의 두 개의 중심 민족인 브리야트族과 에벵키族의 샤먼 복장은 그대로 신라 왕족들의 祭服(제복)의 원형을 설명하고 있는 듯하여 충분히 시간을 잡고 사진촬영과 스케치를 하였다. 특히 등과 가슴에 달려 있는 새들과 물고기의 수까지도 꼼꼼히 적었고, 화살촉이나, 낚시바늘이 달려 있는 위치까지도 기록하느라고 여러 날이 소모되었다.

게다가 고고학 유물의 사진 자료를 팔지 않아서 일일이 유리창을 통하여 사진을 찍느라고 촬영 비용과 시간을 허비하지 않을 수 없었다. 박물관을 떠나기 전에 뮤지엄 숍에서 팔고 있는 에벵키族의 샤먼 인형을 샀다. 소련 시절로서는 아주 비싼 가격을 요구하였지만 연구 자료라서 거금을 쾌척해야 했다.

툰드라에 흐르는 강

이르쿠츠크를 떠난 비행기가 거의 2시간을 북쪽으로 날아가야 야쿠티아에 도착한다. 완전히 북극지방이다. 저녁 때였는데도 白夜(백야) 현상으로 한낮처럼 환했다.

비행기에서 내려다보이는 땅에는 산도 나무도 없는 평지에 개울과 늪지뿐이다 강들은 초가을부터 얼어붙어 글자 그대로 凍土(동토)가 되었다가 다음해 여름이 되어야 녹는다. 녹은 개울물들은 북쪽으로 흐르는 레나江에 합쳐진다.수도인 야쿠츠크를 중심으로 100만 명의 인구가 310만km2에 흩어져 살고 있으니 사람이 별로 보이지 않을 수밖에 없겠다.

국토의 60%는 타이가(森林)이고 40%가 툰드라이다. 내가 도착한 7월에는 짧은 여름을 한껏 즐기려는 듯이 강물이 소리를 내어 흐르고 풀밭에 들꽃들이 흐드러지게 피어 있었다.

도시라고는 페인트도 칠하지 않은 목조건물들이 모여 있는 것이 전부다. 그래도 야쿠티아는 나에게는 오랫동안의 매력의 땅이었다. 나는 이 곳에서 인문학 연구의 황금 鑛脈(광맥)을 찾으러 온 사람이 되었다. 왜냐하면 산업화하지 않은 원주민들이 많이 살고 있는 땅이고 그 원주민들이 따지고 보면 한민족과 유전인자가 가장 비슷한 브리야트族에서 파생한 사람들이기 때문이다.

1991년에 조선일보가 기획한 대륙탐사 일원으로 바이칼에 왔을 때도 야쿠티아까지 가고 싶었지만 일행이 여럿이어서 모두 관심이 달랐다. 그래서 나 혼자만 야쿠티아를 보러 가겠다고 주장하기가 어려웠다.

내가 야쿠티아에 대하여 특별한 관심을 갖게 된 배경에는 여러 가지 이유가 작용하였다. 1970년대에 영어로 출판된 알렉시에브 교수의 야쿠티아 보고서를 런던에서 사게 되었다. 철의 장막 속에 꽁꽁 숨어있던 정보를 보여준 귀한 내용이었다.

고고학 시대의 유물이나 현재 사용되고 있는 민속품이나 차이가 별로 나지 않는 考古 민속적인 내용이었다. 그 후 일본학자들의 체질인류학적 연구에 의하면 한국인과 유전인자가 가장 가까운 종족이 바이칼 지방의 브리야트族이라는 내용에 접하게 되었다.

내용인즉, 혈액 속에 gm 유전자 중 ab3 fd라는 유전자는 몽골로이드의 특징인데 브리야트族이 가장 많이 갖고 있다는 것이다. 그런데 야쿠트族이 바로 브리야트族의 일파라는 것이다.

러시아 시절의 황제에게 대항하던 수많은 젊은 귀족들이 바이칼 지방으로 강제 流刑 당한 이래 슬라브族들의 바이칼 이주가 시작되었고, 바이칼 원주민들의 문화는 급속히 슬라브 문화에 동화되고 말았다. 게다가 공산주의 통치에 대항세력이 될 가능성이 있는 토착문화의 중심인물인 샤먼들을 모조리 학살하고부터 원주민들은 사방으로 흩어져 모래 속에 물 스며들 듯이 사라지고 말았다.

이런 현상은 역사시대에도 있었다. 기원 전 3세기부터 중국의 秦(진)나라와 漢(한)나라가 중원 땅을 제패하고 흉노, 즉 몽골족들을 위협하였을 때 몽골인들은 미련 없이 다른 草地(초지)를 찾아 이동하고 말았다. 이때 흉노의 일파가 서쪽으로 옮겨가서 박트리아 세력과 합쳤고, 동쪽으로는 辰韓(진한) 땅으로 내려와서 신라를 형성하는 중심 세력이 되기도 하였다. 이 문제는 후에 따로 말하겠다.

10세기 때 중국의 唐(당)이 천하를 제패하고 제국을 세워 주변민족을 압도하자 돌궐族들이 서쪽으로 이동하여 오늘날 소아시아의 아나톨리아(터키)로 들어갈 때쯤 브리야트族의 일파가 북쪽으로 이민하여 야쿠티아 지방까지 밀려 나가게 되었다.

白馬 전설

야쿠티아는 러시아式 이름이다. 이 지역 토착주민들은 자신들을 사하(caxa) 族이라고 부른다. 공화국 이름도 사하공화국이다. 사하라는 말 의 뜻은 해 돋는 땅이다. 아마도 사하族이 동쪽으로부터 이민해 온 모양이다.

이곳 사람들의 인상은 몽골계로 검은 눈에 매부리코를 한 사람들이 섞여 있어서 동양인들과 서양계통 사람들의 혼혈이 있었음이 보인다. 사하 언어는 터키語 계통이고 말과 소를 기르며 산다. 북극지방에서는 순록의 사육과 어로, 수렵을 병행하고 있었다. 러시아 이후로 점차 농업기술을 받아들이고 있다.

먼저 박물관으로 갔다. 옛날 교회 건물이었던 목조 건물을 개조하여 박물관으로 쓰고 있었다. 역시 소련의 영향으로 考古品(고고품)과 민속품이 함께 어우러져 토착민의 과거생활을 설명해 주고 있었다.

박제된 白馬(백마) 한 마리가 있었다. 다리가 짧은 몽골마 계통이었다. 성스러운 장소를 표시하는 禁(금)줄을 띄우고 줄에는 색깔 있는 헝겊을 달아 놓았다. 마치 우리 민속에 聖所(성소)나 잡인의 출입을 금하는 곳에 금줄을 쳐놓은 것을 연상시켰다.

고고학적인 증거에 의하면 야생의 말이 사람에게 사육되기 시작한 것은 청동기 시대부터이다. 그 이전에는 말이란 사람에게 사냥의 대상이었을 뿐이었다. 스페인에 있는 알타미라 동굴벽화에 처음으로 등장하는 후기 구석기 시대의 古代馬(고대마·bison)는 飼育馬(사육마)가 아니었다.

실제로 나는 몽골인들이 말을 사육하면서 멋대로 달아나는 말을 목동이 말을 타고 뒤따라 가면서 장대 끝에 달린 올가미로 잡아채어 쓰러뜨리는 장면을 본 적이 있다. 그 광경은 세월이 흘러도 기억에서 지워지지 않고 선명하게 남아 있는 명화의 한 장면처럼 생생하다. 목동의 능숙한 기마술과 올가미를 거는 순간이 스톱 모션처럼 살아난다. 이 이야기는 나중에 따로 하자.

여기서 白馬는 정의로운 통치자가 타는 말이고 하늘을 날아다니는 신성한 말이다.

그리스 신화에는 날개 달린 말이 가뭄에 우물을 찾아주는 페가수스(pegasus)가 있고, 페르시아 신화에서 善神(선신)은 白馬를 타고 惡神(악신)은 黑馬(흑마)를 탄다. 즉 하얀색은 善(선)이고 正義(정의)라는 생각이다. 카자흐스탄의 이씩 지방에서 발굴된 스키타이 말기 때(bc 3세기) 고분의 주인공은 흰말을 타고 지휘하고 있는 모습이었다. 카자흐스탄 국립박물관이 복원한 그림을 전시하고 있었다.

신라의 박혁거세도 白馬가 羅井(나정)에 놓고 간 커다란 알에서 태어났다. 그 말은 박혁거세를 땅에다 내려주고 홀연히 하늘로 날아가 버렸다. 경주 신라왕의 무덤에서는 白馬가 구름을 가르며 힘차게 뛰고 있는 모습이 그려진 障泥(장니)가 발견되었다. 그래서 그 고분을 天馬塚(천마총)이라고 부르게 되었다.

白馬는 이렇게 정통성을 갖춘 통치자를 상징하는 기마민족들의 善神이다.

솟대 새의 北向

말과 白樺(백화)나무가 어우러져 있는 곳에 여러 개의 솟대들이 박물관에 전시돼 있었다. 어느 솟대 위에는 까마귀가 한 마리 앉아 있고, 어느 솟대 위에는 여러 마리의 새가 앉아 있었다. 까마귀는 큰 몸집이고 여러 마리의 새들은 몸집이 작은 잡새들이었다. 솟대는 중앙아시아로부터 北아시아를 거쳐 한반도와 일본에 걸치는 실로 광범위한 지역에서 골고루 발견되는 민속현상이다.

우리나라의 경우 강릉 端午祭(단오제) 때 만들어 세우는 솟대 위에는 세 마리의 새가 앉는 게 보편적인 현상이고, 신라 서봉총 北墳(북분)에서 발견된 여인의 금관 위에도 세 마리의 새가 장식되어 있다는 것은 앞서도 이야기하였다.

솟대는 나무(宇宙木 또는 生命木)이고 솟대 위에 앉아있는 새는 인간의 생명 또는 영혼을 인도하는 파일럿이다. 아시아 원주민들에게는 새가 사람의 생명을 하늘로부터 가져오고 사람이 죽으면 영혼을 다시 하늘나라로 가져간다는 믿음이 있어 왔다.

즉 영특한 인물은 신성한 나무 밑에서 기도하는 여인에게 하늘의 절대자가 새를 통하여 보내는 정령으로 인해 탄생한다는 이야기는 月刊朝鮮 9월호에서도 이야기하였다.

신라의 김알지가 계림에서 童子로 발견되었을 때도 새들이 지저귀었다고 하며, 毗處王(비처왕, 일명 炤智王) 때인 488년 왕을 시해하려던 사람과 궁녀가 간통하는 것을 알려주는 사람을 만나도록 인도하는 까마귀 이야기가 바로 그것이다(三國遺事 射琴匣).

경남 진주 옥전리의 가야고분에서 발견된 금속장식에도 여러 마리의 새가 앉아 있어서 통치자의 탄생과 죽음에 새가 등장하는 것을 알 수 있다.

아시아인들의 새 이야기를 조금 더 해보자. 고고학 유물로 가장 큰 새는 인도네시아의 가루다(garuda)일 것이다. 상상의 새이지만 얼마나 큰지 날개를 펴면 태양을 가려 세계가 암흑이 된다는 神鳥(신조)이다. 그래서 발리 섬에 있는 아주 오래된 힌두교 사원의 정문은 가루다가 날개를 편 모양으로 두 기둥을 삼고 있다.

이 조각은 현대의 여러 조각가들이 모방하여 자카르타의 중심부에도 雄姿(웅자)를 보이고 있고, 그것을 본딴 듯한 조각이 우리나라 천안의 독립기념관에도 서있게 되었다.

그러나 한국인의 마음속의 새는 태양 속에 사는 까마귀인 三足烏(삼족오)에서부터 솟대 위의 새들인 오리, 원앙, 기러기 등이다.

四神圖(사신도)에서 북방을 상징하는 玄武(현무)에 대칭되는 남방의 새는 朱雀(주작)이다. 그러나 주작은 미안하게도 한국인의 솟대 위에 앉는 새가 아니다. 솟대 위의 새들은 모두 철새이고 北向하여 앉아 있다.

왜 한국의 솟대 위의 새들은 모두 北向하고 있나? 그들의 고향이 추운 북쪽지방이기 때문이다. 겨울을 지나기 위하여 잠시 越冬(월동)하러 왔다가 고향으로 돌아가는 새들에게 간절한 소원을 실어 보내는 과정이 솟대로 표현되는 것이다. 그런 기복행위를 하는 한국사람들 중에는 한 번도 가보지 못한 北國(북국)이 마음의 고향인 사람들이 많은 모양이다. 여기서 북국은 어디일까? 아마도 少昊國(소호국)일 가능성이 있다.

신라·가야·倭의 조상은 어디서 왔나?

少昊國. 즉 작은 하늘나라는 어떤 나라인가? 少昊는 중국 고전인 山海經(산해경)에 등장하는 인물로 西方(서방)의 神이다. 소호는 皇娥(황아)라는 선녀의 아들이다. 황아는 베를 짜는 여인으로 뗏목을 타고 은하를 저어나가 窮桑(궁상)이라는 뽕나무 밑에서 白帝(백제)라는 소년을 만나 사귀었다. 이때 그들이 타고 놀던 뗏목의 돛대 위에 옥으로 깎은 비둘기를 달아놓아 방향을 잃지 않게 하였다.

황아와 백제의 사랑의 결실로 태어난 인물이 바로 소호이다. 뽕나무 아래서 태어났다고 하여 일명 窮桑氏(궁상씨)라고도 한다. 소호는 장성하여 고향을 떠나 동방의 바다 밖으로 가서 나라를 세우고 소호국이라는 이름을 붙였다. 소호국에서는 모든 公卿大夫(공경대부)가 각종의 새(鳥)였다. 즉 소호국은 새의 왕국이었다.

조금 긴 이야기를 소개한 이유는 이 내용에서 한국 고대사의 주인공들의 탄생신화와 한국인들의 민속을 연구하는 데 결정적인 자료가 있기 때문이다. 앞서도 이야기하였지만 신라 金씨의 조상인 김알지는 계림이라는 나무에서 발견되고 알지의 탄생을 기뻐하여 새들이 노래하고 동물들이 뛰놀았다고 한다(삼국유사).

또 황아의 배의 돛대 위에 달린 玉鳥(옥새)는 앞서 말한 가야시대의 玉田(옥전)고분에서 발굴된 철제 무기에 조각되어 있는 새들의 바로 그 모티브가 신라 문화의 영향을 받은 일본 나라의 후지노키 고분에서 발견된 금동관에서 돛단배 위에 앉아 있는 새들의 모습으로 형상화되어 있다.

통치자의 탄생장면 배경에는 나무와 새가 기본적으로 등장하고 때로는 돛단배도 등장하는 내용은 山海經의 소호의 탄생을 설명하는 것이다. 신라, 가야, 倭(왜)의 지배층의 마음속에 왜 서방신인 소호의 탄생신화가 깊이 뿌리 박고 있을까?

그것은 말할 것도 없이 신라, 가야, 倭의 지배층들이 北아시아의 주민들과 같은 생각을 갖고 있던 사람들이었고, 더 자세하게 말한다면 신라, 가야, 倭의 지배층들의 조상이 소호의 신화가 생겨난 중국 서북방 어느 곳에서 이주해 온 사람들이라는 설명이다.

다시 말하면 에가미 나미오(江上波夫) 교수의 기마민족 일본 정복설의 내용이 신화와 민속으로도 증명되는 것이다. 東京대학의 에가미 교수는 일본이 패전하여 의기 소침해 있을 때 기원 전 3세기부터 아시아 대륙에 살던 기마민족이 일본열도를 침입하였다는 학설을 내놓아 일본을 충격으로 몰아간 사건을 일으켰다.

기마민족의 이동은 한반도를 거치지 않고는 불가능한 일이며 기마 민족들의 신화가 한국의 신라와 가야를 거쳐 일본으로 간 것은 너무도 자연스러운 일이다.

알타이에서 발굴된 얼음 공주라는 귀족여인의 미라가 있다. 2000년이 넘었지만 얼음으로 싸여 있었기 때문에 원상을 복원해 볼 수 있었다. 이 여인은 머리카락을 높게 빗어 솟대 모양을 하고 거기에다 13마리의 금제 새(鳥)를 장식하고 있었다. 이 새들도 황아의 뗏목에 달렸던 새나, 서봉총 금관에 달렸던 새들과 마찬가지로 유목민족의 민속신앙을 설명하고 있는 것이다.

단풍이 곱게 물든 백화나무가 백마의 흰 빛깔과 어울리게 배치해 놓았는데 단풍든 백화나무의 잎새가 내 눈길을 잡아끌었다. 그 빛깔은 황금색이었다.

그 잎새의 모양은 신라금관에 달려 있는 瓔珞(영락)과 똑 같았다. 개 눈에는 무엇만 보인다고, 고고학자의 눈에는 황금색의 백화나무 잎새가 순금제 영락으로 보이는 걸 어찌하랴. 사실 신라와 가야에서 발견되는 금관이나 금동관 디자인의 모티브는 나무이다. 그러니 당연하게 잎새가 달린 것이고 때로는 열매인 曲玉(곡옥)도 매달리게 되는 게 무엇이 이상한가. 신라의 國名도 일본어로는 「하얀 나무」(白木·시라기)가 될 만큼 신라인의 마음속의 토템으로 굳어 있는 백화나무의 잎새가 금관에 달리는 것이 하나도 이상할 게 없다. 이 이야기는 따로 자세하게 하겠다.

신라·가야에서만 나오는 角杯

솟대가 군집한 바로 옆에 특이한 솟대가 있었다. 기둥 하나 위에 가로로 올려놓은 나무 위에 새들 대신 여러 개의 술잔이 꽂혀 있는 것이 보였다. 자세히 보니 그 술잔들은 모두 밑이 뾰족한 모양으로 동물의 뿔처럼 생겼다. 이 술잔이 바로 기마민족들의 角杯(각배)였다. 각배는 그리스語로 「rhyton」이라는 제사용 술잔인데 이스라엘 민족, 스키타이族에서부터 아시아의 기마민족 문화가 퍼진 全지역에서 유행한 술잔이다.

한국에서는 신라와 가야 지역에서만 발견되는 독특한 것이다. 부산 福泉洞(복천동) 가야고분에서 발굴된 馬頭(마두) 장식 각배는 국가 보물로 지정되어 있는데 말머리와 角杯가 어우러진 걸작품이다. 그런 角杯가 솟대 위에 꽂혀 있었다.

내가 지코프 미하일로비라는 박물관 직원에게 묻기도 전에 그가 설명하였다.

『하늘에 제사 지낼 때 쿠무스(kymus·馬乳酒)를 따라 놓는 잔들입니다』

마유주는 말의 젖을 발효시켜서 만드는 유목민들의 독특한 술로서 막걸리 빛깔에 맛도 쉰 막걸리와 비슷하다. 기마민족이 사는 곳에는 어디라도 쿠무스가 준비되어있어서 나도 몽골에서 처음 마셨을 때는 약간 거부감이 있었다. 그러나 그 후 카자흐스탄과 알타이를 답사하면서 여러 번 마시게 되어 점점 익숙해졌다. 다만 주의해야 할 점은 쿠무스가 생각보다 독해서 막걸리 마시듯이 벌떡 벌떡 받아 마셨다가는 다음날 고생하게 된다. 乳製品에 익숙하지 않은 사람들에게는 조심스럽지만 나는 한 두어 사발까지는 견딜 만했다.

다시 야쿠티아의 박물관을 살펴보자. 솟대 위의 새들은 크기가 달랐다. 커다란 까마귀는 한 개의 솟대 위에 한 마리가 앉아 있고 작은 새들은 한 솟대 위에 여러 마리가 줄지어 앉아 있었다. 소호국에 있었다는 공경대부의 모습이었다.

―까마귀를 야쿠트語로 무어라고 발음합니까.

내 질문에 지코프는 안경을 고쳐 쓰더니 내 수첩에 영어로 적어 주었다.

그는 「sol」이라고 쓰고 발음은 「소르」라고 하였다. 솔은 라틴어로 태양을 의미한다. 동양에서는 태양 속에 세 발 달린 검은 까마귀가 살고 있다고 믿는다. 즉 까마귀와 태양은 동서양 모두 同義語인 셈이다. 그리고 소르는 샤먼의 조상이라고 한다. 그래서 야쿠트 사람들은 절대로 까마귀를 죽이지 않는다고 한다.

까마귀는 장수와 지혜의 상징이라고 한다. 까마귀가 새들 중에 제왕적인 대접을 받는 또 하나의 이유는 人肉(인육)을 먹기 때문이다. 알타이 문화권에는 아직도 鳥葬(조장)의 민속이 있다. 鳥葬은 글자 그대로 사람의 시신을 새를 통하여 하늘나라로 보내는 엄숙한 의식이다. 까마귀 또는 독수리가 내려와 쪼아먹는다. 특히 전통적인 샤먼의 주검이나 후대에 유행하는 라마교 승려의 주검은 철저하게 鳥葬으로 처리되는 전통이 계속되고 있다.

토착인들의 믿음으론 원래 인간의 생명은 하늘에서 새를 통하여 내려온 것이다. 그러니 육신이 죽고 나면 영혼이라도 고향으로 돌아가야 하는 것 아닌가.

그래서 새들을 이용하여 영혼을 고향인 하늘나라로 돌려보내는 의식이다. 서기 3세기 때 사람인 陳壽(진수)가 쓴 三國志(삼국지)에 弁辰(변진), 즉 伽倻(가야)에서 대가(大家·족장)가 죽으면 집 앞에 커다란 새의 날개를 건다. 영혼을 하늘로 인도하라는 뜻이라고 기록되어 있다. 신라 왕족 여인의 무덤인 서봉총에서 발굴된 금관의 굴레모자(內帽)의 정수리에 앉아 있는 세 마리의 새도 주인공의 영혼을 하늘로 인도하는 파일럿이 아니고 무엇인가.

『까마귀 神이여!』

鳥葬이 현대인들의 의식으로는 끔찍하게 여겨질 것이지만 막상 그런 민족들의 입장이 되어 관찰한다면 死者의 영혼을 하늘로 귀환시키는 의식의 극치이다. 오래 전 몽골의 새벽 안개 속에서 라마승의 鳥葬을 목격하고 나도 한 두어 시간쯤 식욕을 잃은 적이 있지만 인류학적 체험의 최고 경지였다.

까마귀 이야기가 조금 길어졌다. 다음날 까마귀와 白馬가 어우러지는 장면을 만났다. 짧은 여름을 한껏 즐기고 있는 북극지방의 우윳빛 강물이 내려다보이는 언덕에서 원주민의 무당춤이 實演(실연)되었다. 사하族 무당춤의 인간문화재 격인 포드로프 아프나시 세묘노비치(63)라는 이름의 무용수가 보여주었다. 이 사람은 전통적인 무당춤 기능 보유자로서 한국으로 친다면 人間文化財에 해당되는 인물로 세계 여러 나라의 민속축제 때에 초대받는 유명한 인사였다.

무용수가 가죽 두루마기를 입고 늙은 당목 밑에 섰다. 그는 왼손에 가죽 북, 오른손에 북채를 들고 있었다. 무당은 성냥을 꺼내 마른나무 가지로 불을 피웠다.

그 불길 위에다 동물의 털을 태웠다. 白馬의 꼬리털이라고 하였다. 독특한 냄새가 나무를 타고 올라가 주위로 퍼져나갔다. 타오르는 불길 위에 술을 한 잔 뿌리자 술 향기와 말의 꼬리 털이 타는 냄새가 섞여 묘한 향기가 되었다. 무당이 움직일 때마다 가죽 두루마기에 달려 있는 금속제 장식들이 소리를 냈다. 가슴에는 오리 모양의 새와 창(槍)들이 달렸고 등에는 여러 개의 방울이 달렸다. 두루마기의 소매에는 가죽끈을 여러 줄 달아매어 팔을 벌리면 새가 날개를 편 모양이 되게 하였다.

이윽고 무당이 노래를 시작하였다. 주문인지 단순한 소리인지 불분명하였다. 나중에 알게 된 일이지만 1930년대부터 舊소련이 자행한 무당 말살 정책 때문에 무당의 주문을 암송하는 사람이 거의 없다고 한다. 그러니 무용수가 주문을 확실하게 전달할 수가 없었을 것이다. 무당이 북을 치며 하늘을 향해 소리 질렀다.

『아, 아, 아, 두둥, 두둥, 으암, 으암』

그리고 날카로운 휘파람 소리를 냈다. 몸을 세차게 흔들며 새가 날아오르는 춤을 추기 시작하였다. 동시에 까악, 까악하는 까마귀 울음소리를 냈다.

우리나라의 鶴舞(학춤)처럼 겅중겅중 뛰면서 주문을 말하였다. 사하族의 말이 아니라 러시아語였다. 동행하던 카자흐스탄 출신 게르만 김씨가 알아듣고 통역해 주었다.

『외국인들이 왔다 이 땅에 처음 왔다. 木神(목신)은 나쁘게 생각하지 마라. 까마귀 神이여, 여행자들의 신변을 보살펴다오』

무당춤은 약 한 시간 가량 계속되었다. 땀을 뻘뻘 흘리는 무용수의 모습은 엑스타시(ecstasy)에 몰입한 경지로 보였다. 춤을 끝낸 무당이 허리를 숙여 사방에 절을 하고 있을 때였다. 절실한 무당의 기도가 정말 하늘에 전달되었는지 실제로 커다란 까마귀 한 마리가 우리가 있던 당목 위를 천천히 선회하고 있었다. 말의 꼬리털이 타는 냄새를 맡고 날아온 모양이었다.

말과 까마귀와 사람이 높은 나무를 통하여 交感(교감)하는 순간이었다.

5세기 때 신라에서는 금관이 활발하게 제작되었다. 뿐만 아니라 허리띠에도 순금제 장식을 10여 가지 정도 다는 게 유행하였다. 바로 그때 인물인 鳥生夫人(조생부인)은 자비왕(慈悲麻立干)의 여동생이고 지증왕(智證麻立干)의 生母(생모)이다. 鳥生은 祭官(제관)이었다. 5세기 신라 제관의 복장은 분명하게도 사하族의 두루마기 차림에 曲玉, 물고기, 칼, 숫돌, 매미 등 온갖 장식을 주렁주렁 달고 있지 않았나.

鳥生부인이 환생하여 그 여러 가지 장식들의 의미를 궁금하게 생각하고 있는 우리들에게 속시원하게 설명해 준다면 얼마나 좋을까

5. 바이칼 호숫가의 자작나무숲, 그리고 新羅 金氏의 뿌리

白樺木이라면 바이칼湖 서쪽 全시베리아에 自生하는 寒冷地帶의 나무다. 그런 백화나무를 新羅 김씨 王族은 왜 굳이 始祖의 탄생설화에 등장시킬 만큼 숭상했을까. 그들은 백화나무 껍질로 승마용 障泥를 제조했고 또한 모자까지 만들어 쓰고 다녔다. 심지어 日本書紀에서는 新羅를 「白木」이라고 표기하고 「시라키」라고 읽었다

바이칼湖는 알타이語族의 子宮

|

|

|

|

|

| <바이칼 호숫가의 堂木. 브리야트族은 백화나무에 하얀 헝겊을 매어 행운을 빈다. 우리나라 무속에서의 祈福行爲 그대로다.> | |

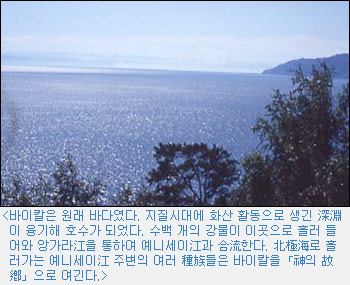

시베리아 한복판에 있는 초승달 모양의 거대한 호수가 바이칼이다. 지도로 보기에는 작아 보이지만, 바이칼은 매우 큰 바다이다. 그 크기가 유럽의 작은 나라인 벨기에와 네덜란드를 합친 것 만하고, 물의 양은 미국 5대호의 물을 합친 것보다 많다고 안내인이 설명한다. 이 일대는 저지대의 분지이기 때문에 주변의 높은 지역에서 물이 흘러 들어와 호수에 모인다. 도합 336개에 달하는 작은 하천의 물을 끌어모은 바이칼湖는 인체의 맹장처럼 호수 남서쪽 끝에 매달려 있는 앙가라江을 配水口(배수구)로 삼는다. 앙가라江을 통해 바이칼湖의 물은 예니세이江과 합류하여 다시 北極海로 흘러 들어간다

이 지역의 주인은 브리야트族이다. 알타이語를 공통적으로 사용하고 있는 터키族, 카자크族, 몽골族, 브리야트族, 한국族, 일본族 중에서도 한국인과 유전인자가 가장 가까운 종족이 브리야트族이다. 이들은 森林(삼림)과 호수를 생활근거로 하고 남쪽의 말 달리는 평원을 경제생활의 무대로 삼았다.

예니세이江 유역의 광활한 지역에 살고있는 全주민들에게 바이칼은 정신적 고향이다. 그 이유는 바이칼의 신비스러운 물 때문이다. 까마득하게 멀리 떨어진 북극지방의 야쿠티아에 사는 주민들이 브리야트 언어를 사용하고 있으며, 까마귀를 조상신으로 모시며, 지도자는 나무 밑에서 기도하는 여인의 몸에 엑스터시 과정으로 잉태된다는 믿음이 바이칼 지방 주민들과 공통적으로 관찰되는 이유가 의아하였었다.

타이가(森林) 지대인 바이칼과 툰드라 지대인 야쿠티아와는 전혀 딴판인 환경이지만 예니세이江으로 직결되어 있다는 사실이 나를 안심시켰다. 역시 지리학은 문화학의 기초가 된다.

노보시비르스크에서 이르쿠츠크까지 오는 데 하루와 반나절이 걸렸다. 문학 하는 사람들에게는 춘원 이광수의 소설 「유정」의 한 무대이었기에 매력이 있는 곳이고, 정치학도들에게는 17세기 러시아 청년 장교들이 반란사건의 결과로 참혹한 유형을 당한 곳으로 더욱 유명한 곳이다. 그러나 고고학자에게 바이칼은 흉노의 땅이자 鮮卑族(선비족)의 고향으로 더욱 매력 있는 땅이다.

한국인보다 더 韓國人 같은 브리야트族

여기 사는 사람들은 나와 똑같은 모습의 사람들이 많다. 아니 나보다 더 한국사람을 닮았다. 나는 한국사람치고는 약간 검은 피부를 타고난 사람이다. 金海(김해) 김씨의 조상이 되는 駕洛國(가락국) 金首露王(김수로왕)의 부인이 印度(인도)의 아유타國 출신이다. 그래서 그런지 한국인 중에는 유난히 검은색 피부를 가진 사람이 많은데, 나도 그중 한 사람인가 보다라고 믿고 있다. 그러나 여기 브리야트族들은 얼굴에 하얀 분칠을 한 것처럼 동양인치고는 화사하다. 나처럼 南아시아적인 유전인자가 섞이지 않은 순수 몽골人인 셈이다

안내양의 모습은 순수 몽골人이 아니었다. 「스베타」라는 이름의 전문대학 3년생은 슬라브系 처녀였다. 여기서 태어나지도 않은 듯 이 지역의 인구라든지 산의 이름 같은 지역문화에 대한 상식적인 질문에도 머뭇거린다. 우리 대중가요에 등장한 「아무것도 모르는 順伊(순이)」 같은 시골 처녀였다. 하긴 당시의 소련은 帝國(제국)다운 큰 영역을 경영하고 있을 때이니까 우랄산맥 서쪽의 러시아 지방 출신도 시베리아에 와서 자유롭게 직업을 찾을 수 있을 때였다. 「순이」를 앞세우고 민속박물관으로 갔다. 1883년에 개관한 박물관은 지역문화 유물로 가득 차 있었다.

샤먼 수만 명을 학살한 蘇聯

지은 지 오래된 건물이라서 조명은 희미하고 진열장도 유리가 나빠 얼룩거렸다. 그러나 「뚝배기보다 장맛」이라는 말이 실증되었다. 박물관 건물이 초라하다고 해서 소장품도 초라할 이유는 없는 법이다. 전시품 중에 단연 돋보이는 것이 있었다. 샤먼(shaman: 무당)의 복장이었다.

소련의 사회주의는 원주민의 신앙을 인정하지 않았다. 舊러시아 시절부터 소련 통치까지 오랜 기간 시베리아에 살던 샤먼 수만 명을 학살하였다고 한다. 넓은 대륙에 퍼져 살고 있는 다양한 원주민들의 정신적 버팀목 노릇을 하던 샤먼의 존재는 공산주의 이념으로 통치하려던 소련의 입장에서는 매우 껄끄러운 것이었음이 틀림없다. 지금 시베리아에는 샤먼이 한 사람도 없다. 世襲巫(세습무)는 이미 代가 끊겼고 가끔 神이 내린 降神巫(강신무)가 탄생한다고 해도 스승이 없으니 전통이 이어질 수 없다.

따라서 춤이나 비손(神에게 손을 비비면서 소원을 비는 일)도 잊혀졌다. 1995년에 야쿠티아 공화국에서 만난 샤먼 춤 전공자는 呪文(주문)을 암기하지 못했다. 공산주의는 70년밖에 계속되지 않았는데, 그 실패한 실험의 결과는 人文學(인문학)에 커다란 空洞現狀(공동현상)을 초래하였다. 공산주의 소련이 해체되어 러시아공화국이 된 지금이라도 누가 정신을 차려 잊혀진 말과 노래를 採錄(채록)해 둔다면 문화연구에 크게 기여할 것임이 틀림없겠다.

샤먼의 복장은 두 개가 온전하게 보존되어 있었다. 하나는 가죽으로 만든 에벵키族의 것이고, 또 하나는 야쿠트族의 털 복장이었다. 에벵키族의 무당 옷은 가죽 모자와 가죽 두루마기로 구성되어 있었다.

모자는 둥근 형태로 이마 높이로 帶輪(대륜)을 돌리고 대륜이 흘러내리지 않게 귀와 귀를 연결하고 이마와 뒤통수를 잇는 헝겊이 정수리에서 열 십(十) 자로 교차하게 만들었다. 한국 여자 아이들이 설빔으로 쓰던 모자인 「굴레」와 같은 모양이었다. 이런 모자는 신라 시대 귀족인 瑞鳳塚(서봉총)의 여자 주인공이 썼던 金製(금제) 모자와 北燕(북연)의 馮素弗(풍소불) 무덤에서 출토된 金銅(금동) 모자와 똑같은 디자인이었다.

두루마기 앞면에는 얇은 철판으로 만든 날짐승 여러 마리와 활촉·칼 등을 달아 놓았고, 뒷면에는 역시 철판으로 만든 사람, 포유동물, 물고기, 반달 모양의 칼 등을 주렁주렁 달아 놓았다. 이것은 샤먼이 세상의 모든 생명체를 다스린다는 것을 설명하고 있었다.

야쿠트族의 샤먼 복장은 털이 달린 두루마기라고 앞서 말하였다. 다만 모자에 사슴 뿔 모양으로 장식한 것과 털가죽 장화가 달려 있는 게 에벵키族의 복장과의 차이점이었다. 하긴 야쿠트 지방은 툰드라 지대이니까 거기에 서식하는 순록이 주민의 경제생활을 좌지우지하는 중요한 존재이다.

따라서 샤먼도 거기에 걸맞은 복장을 입었을 것이다. 다시 한 번 환경·경제·신앙의 3요소가 서로 유기적인 관계를 맺으면서 문화의 색깔이 결정되는 현상이 가슴에 전달되어 왔다.

바이칼에 보이는 빗살무늬 토기문화

빗살무늬 토기는 한국 新石器(신석기)시대의 간판격인 유물이다. 바이칼 민속박물관에 보이는 고대 유물로는 舊石器(구석기) 시대의 打製石器(타제석기)부터 신석기 시대의 통나무 베는 돌도끼가 특징적이었다. 바닥 부분이 뾰족하고 몸체에 선과 점을 陰刻(음각)하여 마치 머리칼을 빗는 빗으로 그린 平行線(평행선)들 때문에 붙은 이름이다.

빗살무늬 토기는 한반도에서는 신석기 시대의 유물인데, 바이칼에서는 한반도 보다 늦은 시기인 靑銅器 시대의 제품이다. 함께 사용된 유물로는 石製(석제) 어망추와 동물 뼈로 만든 바늘이 있어서 당시 주민들의 어로생활을 설명하고 있었다.

조금 어려운 얘기지만, 한국 신석기문화의 대표유물인 빗살무늬 토기가 유라시아 대륙의 북쪽 전체에서 발견되는 현상을 놓고 나는 고고학도로서 평생토록 고민하고 있다. 先史時代(선사시대)에 유라시아의 문화현상을 보면 한반도부터 시베리아 헝가리·독일·스칸디나비아로 연결되는 環北極圈(환북극권: circum polar) 음각토기 文化帶(문화대)와 따뜻한 남쪽 지역인 중국·이란·터키로 연결되는 彩色土器(채색토기) 문화대가 남북으로 대치하고 있다. 음각토기는 추운 지방의 수렵 어로인들이 만들었고, 채색토기는 따뜻한 지역의 농경인들이 만든 것이다.

도대체 토기가 무엇이기에 공을 들여 뜻 모를 선들을 陰刻하거나 붉고 검은 물감으로 그림을 그렸단 말인가. 이건 내 추측인데 先史人(선사인)들은 자연에 대한 경외심이 현대인들보다 더 깊었던 모양이다. 기후나 환경이 경제생활을 완전히 지배하던 때이었으니까 풍요를 희구하는 의미의 그림을 토기에다 그려서 주술적인 혜택을 기원하였던 것 같다. 아무튼 이때 토기에 그려진 그림들은 모두 抽象畵(추상화) 계통으로 구석기 시대의 동굴벽화인 具象畵(구상화) 계통과는 완전히 구별된다.

한국의 빗살무늬 토기가 유라시아 대륙의 陰刻土器(음각토기) 문화권 중에서는 가장 이른 시기에 만들어진 현상을 놓고 민족적인 해석을 시도한다. 토기에 그려진 무늬가 고대인들의 신앙을 표시한 것이라면 한반도에서 발생한 어떤 신앙의 내용이 음각토기 문화권으로 퍼져 나갔다고 추리된다. 이때 혹시 신앙과 함께 사람의 遺傳因子(유전인자)도 퍼져 나갔다면 한국인은 수억이 넘는 北方 유라시아 인구의 dna 구성에 깊이 관계를 맺게 되었다는 것인가?

문화는 따뜻한 지방에서 시작되는 것이고, 한반도는 음각토기 문화권에서는 가장 따뜻한 땅이다. 언어학에서는 다른 견해일지 몰라도 음각토기 문화권 사람들끼리는 유사한 언어인 우랄語와 알타이語를 사용하고 있다. 고고학적 문화 벨트와 언어문화권이 거의 일치하고 있는 현상이 나로 하여금 학문적 고민에 빠지게 한다.

이건 인문학적 상상이지만, 자연과학의 연구성과가 축적될수록 이런 해석에 힘이 실린다. 학문 발달사를 보아도 인문학적 발상이 자연과학을 선도한 적이 많다. 예를 들면 맬서스(malthus)의 人口論은 適者生存(적자생존)이 키워드인데, 다윈 (darwin)의 進化論(진화론)도 適者生存의 시각에서 動物界(동물계)를 해석한 것이다.

先史時代부터 숟가락 사용

잠시 과거 속으로 갔었지만, 이제 바이칼로 돌아가자. 레나 강변 일가(ilga) 지방의 청동기 시대 유물 중에 청동제 낚시바늘과 함께 사슴 이빨로 만든 목걸이 장식이 있어서 어로와 사냥이 당시 그곳 주민의 생활수단이었음을 알 수 있었다. 이와 함께 동물 뼈로 만든 숟가락이 나의 눈길을 끌었다.

시베리아 주민들은 先史時代부터 숟가락을 사용하였다. 돌로 만든 숟가락은 「西 시베리아 先史文化」라는 책에 소개된 적이 있어서 놀라운 일은 전혀 아니지만, 그런데 이번에는 뼈로 만든 숟가락이었다. 정교하게 갈아 만들어 예술적 가치가 있는 작품이었다. 일상 생활용의 수준을 넘는 儀禮用品(의례용품) 같아 보였다. 한국의 先史時代 유적에서는 이렇게 정교한 숟가락이 발견된 적이 없기에 나의 고질적인 상상력을 자극하였다.

숟가락의 용도는 술이나 국물을 떠먹기 위한 것이다. 특히 뜨거운 국물은 숟가락 없이는 먹을 수 없다. 뜨거운 국물을 만들려면 물을 끓일 솥이나 냄비 같은 容器(용기)가 있었다는 얘기다. 어떻게 생긴 容器였을까?

이 의문은 다음날 대번에 풀렸다. 바이칼 호반의 호텔에서 점심을 먹을 때 뜨거운 스프가 나왔다. 어른 주먹 두 개 합친 것만 한 오뚝한 오지 단지에 담긴 스프를 먹게 되었다. 쇠고기 국물에 끓인 야채국이었다. 러시아말로 「쉬」라고 한다. 오지 그릇이니까 스프의 온도가 오래 보존되어 뜨거워서 숟가락으로 떠먹을 수밖에 없었다. 西유럽의 미지근한 스프는 납작한 그릇에 담겨 나오는 데 비해 이곳의 단지는 깊어서 국물을 떠먹기가 쉽지 않았다.

그래도 조금씩 떠서 입으로 불어 가며 먹는 「쉬」의 맛은 별미였다. 러시아를 여행하는 동안 야채가 귀한 탓에 야채가 가득한 「쉬」는 감칠맛이 있었다. 역시 추운 지방에서 뜨거운 湯(탕)류를 먹는 습관이 숟가락을 일찍부터 발전시켰음을 설명하고 있었다.

일본사람 이치이로 하치로(一色八郞)가 쓴 「젓가락(箸)의 文化史」라는 책을 보면 南중국에서부터 적도지방까지는 모두 젓가락을 사용하는 문화권이다. 지금이니까 위생적으로 젓가락을 쓰지 옛날에는 모두 손가락을 사용하였을 것이다. 인도에서는 매운 커리 음식도 손으로 먹는다는 것은 잘 알려진 이야기이다. 南아시아를 여행하면 스프를 먹어 볼 기회가 드물다. 날씨가 더운 지방이라서 뜨거운 스프가 없는 것인지 몰라도 스프를 먹는 문화가 없어서 숟가락이 불필요한지도 모른다.

바이칼 自然史 박물관

바이칼 호수를 연구하러 오는 사람들을 위해 만든 박물관이 있었다. 지은 지 오래된 목조 건물 속에 각종 어류의 표본을 전시하고 있다. 바이칼은 원래 바다였다. 地質時代(지질시대)에 화산 활동으로 생긴 深淵(심연)이 융기하여 바다에 있던 동·식물을 고스란히 품은 채 호수가 된 것이다.

그래서 바다에서만 사는 물고기들이 내륙호수 속에서 살게 된 것이다. 짠물은 서서히 단물이 되고 그 속의 생물들도 변화하는 환경에 적응하여 매우 특수하게 진화하였다. 바이칼湖는 길이 636km, 최대 폭 79km, 표면적 3만1500km2, 가장 깊은 곳 1742m, 투명도는 한때 40m였고 200여 종의 동물이 서식하고 있다. 南美대륙에서 멀리 떨어진 갈라파고스 섬에서 살고 있는 도마뱀을 연구한 다윈도 아마 여기는 못 와본 것 같다. 그 사람의 책에 바이칼湖 이야기가 한 마디도 없는 걸 보니….

호숫가에는 수영복 입은 아이들이 있었는데, 정작 수영하는 사람은 없었다. 물이 너무 차갑기 때문이다. 물가에 서서 낚시하는 사람도 있어 一見 평화로운 모습이었다. 호수를 건너다니는 여객선이 도착하여 사람과 짐들을 내리느라고 잠시 어수선하였다가 이내 太古風의 평화로 돌아왔다.

바이칼湖 서쪽 언덕 위는 나무 숲이었고, 숲 속엔 굵은 백화나무에 흰색 광목 조각이 무수하게 매여 있었다. 우리나라 巫俗(무속)에도 등장하는 堂木(당목)이었다. 한국에서는 당목에 五方色(5방색)인 검은색(북) 붉은색(남) 푸른색(동) 흰색(서) 황색(중앙)의 천을 매단다. 한국 것과 비교하면 바이칼 것은 흰색 한 가지뿐이어서 단순하지만, 나무에다 헝겊이나 종이를 매달면서 인간의 소원을 비는 신앙의 내용은 똑같은 것이다.

『나무와 헝겊을 러시아말로 무엇이라고 합니까?』

순이가 알 턱이 없었다. 하긴 러시아말로 알면 무슨 의미가 있겠나. 원주민인 브리야트族이나 인근에 살고 있는 에벵키族의 말이어야 우리말과 비교해 볼 수 있었을 것이다. 당목이 있는 곳에 장승이 있는 법이다. 호텔 입구에 텁석부리 영감 모습의 장승이 있었다. 만든 지 얼마 안 된 듯한, 安東 하회탈을 쓴 모습의 장승이었다. 먹과 붓이 있었다면 「天下大將軍」이라고 써 주고 싶었다.

사냥꾼들은 통나무집에 산다. 우선 혹한을 이겨 내려면 보온이 잘되어야 하기 때문이다. 또 한 가지 이유는 통나무집은 견고하기 때문이다. 한번 내리면 몇 미터씩 오는 폭설의 무게를 이기려면 우선 집이 튼튼해야 한다. 또한 여기 주민들이 시베리아 삼림지대의 맹주들인 호랑이나 곰 같은 맹수의 습격으로부터 살아남으려면 통나무집밖에는 달리 선택의 여지가 없다.

굵은 재목으로 지은 귀틀집들이 타이가(taiga) 지대 곳곳에 있었다. 평면이 직사각형이고 중앙에 출입구, 좌우에 들창이 있는 게 기본형이다. 이 경우는 방이 하나 짜리다. 조금 큰 집은 2층으로 아래층은 창고, 위층이 살림공간이다.

신라 積石木槨墓의 原型

「타이가 하우스」(멋대로 命名한다면)의 기본형은 유목민인 스키타이-알타이族들의 무덤방으로 전용되었다. 예니세이 상류의 유명한 파지리크 古墳(고분)은 초기 금속기 시대의 族長級(족장급) 주인공이 통나무집을, 저승생활을 위한 집으로 삼아 쉬고 있었다. 수많은 副葬品(부장품)들이 통나무집 속에서 발견되었다. 주인공과 유품들이 도굴되지 않도록 통나무집 위에 천문학적 분량의 돌이 산처럼 쌓여 있는 구조였다.

유사한 구조가 인근의 얼음공주의 묘, 카자흐스탄의 이씩 쿠르간에서도 발견되었다. 이것이 바로 新羅(신라) 왕족들의 무덤인 積石木槨墓(적석목곽묘)의 구조다. 돌을 쌓아 통나무집을 덮은 구조인 것이다. 한국과 중앙아시아의 거리는 요즘의 제트기로 날아가도 다섯 시간 이상 걸리는 거리이고 알타이지방의 이씩 쿠르간이나 파지리크 古墳이 만들어진 때는 신라왕들의 무덤보다 800년 이상 빠르다.

중앙아시아의 古代민족들과 新羅의 왕족들은 무슨 관계가 있었기에 이런 현상이 생겼을까? 고고학자들은 世紀(세기)를 넘기면서 고심하고 있다. 인간의 이동인가? 그렇더라도 기나긴 시간 가운데 傳承(전승)의 錯誤(착오)현상도 없었단 말인가? 이에 관한 고민은 일단 나중에 하기로 하자.

타이가 하우스 정문에 물고기 그림이 있었다. 두 마리가 마주보고 있는 모습은 영락없이 金海 首露王陵(김해 수로왕릉)의 雙魚文(쌍어문: 神魚)이었다. 앞서 말한 쌍어문의 문화사적 의미는 단순한 文樣(문양) 이상으로 심오한 것인데, 여기서 발견되리라고는 상상도 하지 못했다. 인도(아요디아)-南중국(安岳)-가야-倭(왜)까지의 이민 루트 때문에 首露王이 神魚思想(신어사상)에 접하게 되었겠지만, 바이칼 지방의 雙魚 무늬 그림은 약간 의외의 존재였다. 어쩌면 바빌로니아-스키타이-알타이-바이칼까지 주민들이 이동한 결과인지도 모를 일이다. 前者가 농업사회 간의 이민이라면, 後者는 騎馬民族(기마민족)들 간의 접촉의 결과라고 볼 수 있다.

백화나무는 新羅의 토템

타이가 지대의 한복판인 바이칼 지대는 「白樺(백화)나무」(자작나무)로 덮여 있는 땅이다. 백화나무의 고향은 寒冷(한랭)지대다. 한반도의 기후는 백화나무가 탐스럽게 자라기에는 너무 덥다.

그런데도 신라인은 무슨 이유에서인지 백화나무를 숭상하였다. 天馬塚(천마총)에서 발견된 승마용 障泥(장니:말다래)를 백화나무 껍질로 만들고, 그 위에 하늘을 날아가는 天馬를 그렸다. 하고많은 재료 중에서 하필이면 백화나무 껍질을 썼을까? 그뿐만 아니라 천마총의 주인공은 白樺皮(백화피)로 만든 모자도 쓰고 있었다. 신라인들에게 백화나무는 무슨 의미가 있었기에 저승으로 가는 사람의 말다래와 모자를 백화나무 껍질로 만들었을까. 여기에 신라인들의 신비성이 있다.

백화나무는 영어로 「birch」이고 러시아 말로는 「베로이자」이다. 유목민들이었던 스키타이族이나 사냥꾼인 에벵키族들이 이승의 집이나 저승의 집을 모두 백화목으로 만들었다는 점이 나를 흥분시켰다. 왜냐하면 日本書紀(일본서기)에서는 신라를 「白木」이라고 쓰고 「시라키」라고 읽고 있기 때문이다. 이는 분명히 백화목이 新羅라는 國名으로 발전하게 된 원인을 설명하는 것이다.

新羅 金氏의 조상인 金閼智(김알지)는 鷄林(계림)에서 탄생하였다. 유목민들의 민속 중 위대한 인물의 탄생에는 항상 커다란 나무를 통해서 생명이 내려온다는 것은 月刊朝鮮 9월호에서 설명하였다. 新羅人에게 그 나무가 바로 한랭지대에서만 자라는 白樺木이었다는 것이 민속과 역사적 기록과 고고학적 증거가 모두 일치하고 있는 현상을 우리가 마주치고 있는 것이다.

신라인들의 고향은 따라서 白樺木이 잘 자라고 있는 시베리아 지역이다. 그 지역 종족 중에서 한국인들과 假定(가정) 유전인자가 가까운 바이칼 지역의 브리야트族 출신일 가능성이 높다고 할 수 있다.

6.그리스-알타이-신라를 이어 준 汗血馬의 질주

新羅의 신화·알타이의 눈보라·무덤 속의 女戰士·曲玉·금관·積石목곽분·싸랑·솟대·샤먼…

그 속에 감춰진 우리의 原形과 만나다

비로소 피부로 접한 알타이 文化

알타이는 산 이름이다. 동시에 산맥 이름이며, 그 주변 지역의 이름이다. 중앙아시아 내륙지방의 고원지대에 알타이산이 솟아 있고 알타이 산맥이 東西로 흐른다. 이 지역에 살고 있는 카자흐인, 퉁구스인, 브리야트인, 에벤키인, 야쿠트인, 몽골인 등이 넓은 의미의 알타이족들이다. 이들의 각종 언어는 모두 알타이어족에 속하며 한국어와 일본어와도 깊은 親緣(친연) 관계에 있다.

나의 알타이에 대한 관심은 박시인 교수가 소개한 알타이 신화 때문이었다. 朴교수는 알타이 지역을 답사해 보지 못한 채 2차 자료만 가지고 알타이 문화를 소개하였지만, 그 내용에는 한국학을 연구하는 사람들이 꼭 알아야만 하는 것들이 수두룩하였다. 이를테면 영특한 새로서 까마귀의 기능이라든지, 씨족의 조상이나 최초의 왕이 등장하는 장소가 「신령스러운 나무(神樹)」 밑이라는 것 같은 내용은 고구려 고분벽화의 三足烏(삼족오)나, 鷄林(계림:경주)에서 발견되는 김알지 설화 같은 것이었다. 그런 내용을 읽어 가면서 나는 큰 충격을 받았다.

한국어는 알타이 계통의 언어다. 왜 가까운 중국어와 비슷하지 않고 저 멀리 알타이와 가깝단 말인가? 이런 소박한 의문에 대한 역사적·인류학적 해답이 없던 시절은 의외로 오래 계속되었다. 1990년 이후 러시아가 문호를 개방하고 나 같은 인문학 연구자들이 광활한 시베리아와 스텝지대를 자유롭게 탐사할 수 있게 된 연후에야 비로소 글자로만 접하던 알타이 문화를 피부로, 肉聲(육성)으로 만날 수 있었음은 참으로 커다란 행운이었다.

스키타이 女戰士의 모자

알타이 남서쪽에 살고 있는 카자흐족의 민속신앙에 위대한 샤먼의 탄생과정을 설명하는 내용이 있다.

즉, 아기를 낳고 싶은 여인이 커다란 나무 밑에서 몇 시간이고 기도를 한다. 그 간절한 소원이 하늘의 절대자에게 전달되면 새들이 날아와 나무 위에 앉는다. 그러면 그 여인이 잉태한다. 엑스터시 과정이다. 그런 과정으로 태어난 아이가 커서 위대한 지도자가 된다. 나무 - 새- 엑스터시 잉태- 위대한 샤먼의 탄생이라는 圖式이다. 그래서 알타이 문화권에서 태어난 유능한 지도자는 모두 아버지가 없다.

한국사에서도 탄생과정이 신화로 처리되어 있는 사람이 씨족의 始祖(시조)나 왕으로 등장한 경우가 많다.

신라의 朴赫居世(박혁거세)와 김알지의 부모가 불분명하고, 昔脫解(석탈해)와 金首露(김수로)도 누구의 후손인지 모른다.

카자흐스탄의 알마티 동쪽 이시크(issyk) 고분에서 발견된 기원전 3세기경 사람인 스키타이 여자 戰士(전사)는 금으로 만든 솟대를 모자에 달고 있었는데, 그 모양이 신라 금관의 디자인과 똑같아서 우리를 놀라게 하였다. 더욱 놀라운 사실은 알타이에 발굴되어 「얼음공주」라는 별명이 붙은 여자 귀족의 높이 올린 머리장식에서 금으로 만든 새가 여러 마리 달려 있어 솟대에도 여러 가지 디자인이 있음을 보여 준 사실이다.

신라 자비마립간의 여동생인 鳥生夫人(조생부인)은 이름도 새가 낳은 부인이라는 뜻이지만 그 여인의 직업도 의례를 관장하는 祭官(제관)이었다. 신라와 유사한 민족구성과 문화양상을 지닌 弁辰(변진)에서 大家(대가)가 죽으면 대문에 새의 날개를 달았다고 한다(魏志 東夷傳). 죽은 자의 영혼이 하늘로 날아간다는 뜻이라고 한다.

한국에서 발견된 고고학적인 실물로 청동기 시대에 만들어진 청동 조각품에 나무 위에 새들이 앉아 있는 것들은 한둘이 아니고, 경주 瑞鳳塚(서봉총)에서 발굴된 신라 금관은 여성용이었는데, 머리 부분에 세 마리의 새가 앉아 있었다. 하늘나라로 영혼을 인도하는 새들임에 틀림없다. 우리에게 가장 친숙한 역사 속의 새는 아마도 고구려 고분벽화에 등장하는 해(太陽) 속의 세 발 달린 까마귀일 것이다.

신라 왕족들의 무덤 형식은 積石墓(적석묘·cairn)로서 기마민족의 전통이다. 통나무집에다 시신과 부장품을 집어넣고 막돌로 둥글게 덮는 모양이다. 그 문화를 스키타이-알타이式이라고 부를 수 있다.

신라의 금관 중에 순금제는 모두 적석묘에서만 발견된다. 금관의 제작시기는 5~6세기로서 주인공들은 모두 金씨계 인물들이다.

金씨계의 조상은 김알지이다. 그는 계림에서 발견한 상자 속에 있던 어린아이였다. 같은 신라의 첫 번째 왕인 박혁거세도 하늘에서 날아온 말이 놓고 간 알(卵)에서 탄생한 인물로 묘사되어 있다.

한국의 신화체계는 하늘에서 成人(성인)으로 내려와 통치자가 되는 고조선의 桓雄(환웅)이나 부여의 解慕漱(해모수) 같은 사람들이 있는가 하면 알이나 상자(櫃) 속에서 태어나는 사람으로 구별된다. 전자를 天孫(천손)신화라 부르고 후자를 卵生(난생)신화라고 부른다. 아시아에서 천손신화는 기마민족인 스키타이, 알타이, 몽골족의 신화이고 난생신화는 농경민족인 대만의 빠이완족, 타이족, 자바족, 인도의 문다족의 사회에서 발견되는 현상이 뚜렷하다. 즉 천손신화는 北아시아의 기마 유목민족들의 신화이고 난생신화는 南아시아의 농경민족들의 신화이다.

漢字로 금(金)이라는 뜻은 「쇠(鐵)」의 뜻과 「순금」의 의미도 있지만 역사에 등장한 신라 김알지로 시작되는 「김」은 순금의 뜻이다.

따로 이야기하겠지만 김(金)이라는 말의 뜻이 기마민족의 언어인 알타이어로 「금(gold)」이라는 뜻이다. 멀리 터키어에서부터 퉁구스어, 브리야트어, 몽골어에 이르기까지 알트, 알튼, 알타이 등이 모두 알타이어족의 공통적인 의미로 금이라는 말이다. 따라서 신라 金氏族들은 일단 알타이 문화지역 출신이라는 심증은 충분하다.

신라인의 이중 구조: 북방+남방族

신라 金씨의 조상인 김알지의 이름도 알타이 계통 사람이라는 암시로 여겨진다. 알지-알치-알티로 어원 추적이 가능하므로 김알지의 이름은 알타이 출신 金씨라는 뜻으로 gold-gold라는 뜻이 중복된 흥미 있는 이름이다.

그런데 김알지가 알타이 계통의 인물이라는 것은 그의 탄생설화가 얽혀 있는 곳이 鷄林(계림)으로 알타이적인 영웅탄생에 나무(神木)와 직결되어 있고, 그의 후손들의 무덤인 경주의 신라 왕족들의 積石木槨(적석목곽) 형식의 무덤들은 북방 기마민족들의 매장 전통을 극명하게 설명하고 있다.

그런데 정작 김알지는 계림에서 발견된 상자 속에서 동자의 모습으로 발견된 인물로 묘사되어 있다. 상자 속에서 동자로 태어난다는 것은 난생신화의 구조이다. 나무, 즉 神木에서 주인공이 태어난다는 내용은 분명히 기마민족인 알타이적 천손신화인데, 정작 태어나는 순간은 남방 농경민족의 난생신화의 주인공으로 분장되어 있다.

왜 그럴까?

기마민족이면 떳떳하게 기마민족식 (알타이 민족의 신화인 하느님의 자손으로 태어나는) 天孫신화의 주인공이라고 하지 못하고 왜 구차하게 농경인들의 난생신화의 주인공처럼 탄생하였다고 꾸며져 있을까? 여기에 초창기 신라의 통치계층 인구들의 말 못할 사정이 있었던 것 같다. 경주지방에는 선사시대부터 농경인 인구가 살고 있었다. 이는 경주 지역의 수많은 고인돌이 증명하고 있다. 그 후에 여러 차례에 걸쳐 소수의 기마민족이 이민 왔다.

신라인들은 삼국지 위지 東夷傳(동이전)에 기록되어 있는 辰韓(진한)족이다. 중국 서북쪽의 秦(진)나라에서 노역을 피하기 위하여 이민 온 사람들이다.

그러나 그들은 소수였다. 다수의 토착 농경인들 위에 통치자로 군림하기에는 인구가 모자랐다. 하는 수 없이 여러 代(대)를 기다려야만 하였다. 드디어 미추왕(麻立干) 때 처음으로 金氏系 인물이 최고통치자로 등장할 수 있었다.

그때 소수의 기마민족 출신 金氏系 인물이 다수의 농경인들의 환심을 사기 위해서 농경인들처럼 난생신화의 주인공이라고 분장하지 않을 수 없었을지 모른다. 아마도 그런 이유로 궤짝 속에서 동자로 발견된 주인공이 북방계 토템인 신령스러운 나무, 즉 계림에서 발견되는 것으로 꾸몄을 가능성이 짙다.

현대에 와서도 각종 선거에서 승리하기 위해서는 후보자가 평소 믿지도 않던 불교의 부처님 點眼式(점안식)에도 참석하고, 한 번도 가 보지 않던 시장에 가서 아주머니들의 손을 붙잡는다. 2000년 전이나 지금이나 통치권으로 부상하려는 사람들이 별의별 변신방법을 다 동원하는 현상은 똑같다.

알타이 고분에서 미라로 발견된 동양계 여인의 盛裝한 모습에서 올린 머리에 장식된 순금제 새들이 있다. 이 새들도 주인공의 탄생과 죽음에 깊이 관여하였던 영혼의 새들로서 여주인공의 혼을 天上의 세계로 인도하는 역할이다. 신라의 천마총에서 발견된 금관의 이마 부분에 커다란 새의 날개 한 쌍(鳥翼形 裝飾)이 달려 있는 것과 똑같은 고대인의 영혼관이다.

南아시아적 생활+北아시아적 정신

얼마 전까지 나에게는 큰 근심이 있었다. 내가 대표로 되어 있는 유네스코 산하 국제박물관협의회(icom·international council of museums)의 한국지부에서 세계총회를 서울로 유치하는 데 성공한 뒤였다. icom 총회는 3년에 한 번씩 개최되며 한 번은 박물관 문화가 일찍 발달한 유럽에서 다음 한 번은 非유럽 국가에서 개최해 왔다.

icom의 회원국은 145개국이고 등록회원수가 평균 1만7000명이다. 총회에 참석하는 인원은 평균 2000~2500명으로 주최도시가 얼마나 문화적 흡인력이 있느냐가 최대의 관건이고, 주최 측이 얼마나 조직적으로 홍보하느냐에 따라 참가인원이 크게 달라진다. 2004년의 서울 대회는 icom 100여 년의 역사상 아시아에서 처음 열리는 행사인 만큼 세계의 수많은 박물관 전문가들이 지대한 관심을 표해 오고 있어서 어느 대회보다 큰 규모의 행사가 될 전망이다.

그런데 세계대회를 하려면 본부 집행위원회가 인정하는 로고를 디자인하여 승인을 얻어야 한다. 그래서 우리 준비위원들은 지난 몇 달 동안 고민을 하였다. 아시아에서 처음 하는 행사이니까 로고의 내용을 아시아인 공통의 상징으로 할까, 아니면 서울市에서 개최하니까 서울의 상징인 북한산, 청와대, 남대문에서 로고를 딸까. 또는 이번 대회의 주제가 무형문화재이니까 탈춤이나 사물놀이를 내용으로 하느냐를 놓고 갑론을박하였다. 사람마다 주장이 그럴듯하고 어느 아이디어 하나 버릴 것이 없어 보였다. 그러나 위에 열거된 상징들은 이미 다른 행사에서도 한두 번 이상 사용되었음직한 것들이라는 공통성이 있었다.