*출처:다음카페-잃어버린 역사 보이는 흔적 글쓴이: 心濟 http://cafe.daum.net/dobulwonin/IFOx/34

|

고려사 지리지 황주목(黃州牧)조를 보면 ‘황주목, 본 고구려 동홀(冬忽)’이라고 하고 그 밑의 분주(分註)에 ‘일운(一云) 우동어홀(于冬於忽)’이라고 하였다. 여기 ‘우동어홀’의 동어(冬於)와 둔유(屯有)의 음이 서로 근사한데 우리의 주의를 끈다. 속히 말하면 ‘둔유’와 ‘동어’는 즉 같은 말의 이사(異寫: 달리 적음)가 아닌가 생각된다. 우(于)는 고구려 지명 위에 흔히 붙는 것으로서 방위의 상(上: 웃)을 표시하는 의미의 말이 아닌가 추찰된다. 하여튼 둔유현이 지금의 황주(黃州)에 해당하리라고 생각되는 점은 비단 지명상으로뿐만 아니라 또한 실제 지리상으로 보더라도 적중(的中)하다고 믿는 바이다.”(이병도, ‘진번군고’, <한국고대사연구>)

장황한 설명 후 ‘적중하다고 믿는 바이다’라고 단정했지만 이병도가 황주를 둔유라고 본 근거는 동어(冬於)와 둔유(屯有)의 음이 비슷하다는 것 하나뿐이다. 뜻글자인 한자를 발음이 비슷하다는 이유로 같다고 단정하는 것은 언어학적으로도 문제가 많다. 둔유(屯有)는 ‘군대가 진 치고 있다’는 뜻으로서 주요 군사기지임을 나타내는 말이다. 게다가 ‘우동어홀’ 중에서 우(于)자와 홀(忽)자는 마음대로 빼 버리고 가운데 동어(冬於)만을 취해서 ‘동어가 둔유와 같은 말을 달리 쓴 것이다’라고 주장하는 대목에 이르면 할 말을 잃게 된다.

<진서>에는 대방군에 소속된 7개 현의 이름이 나온다. ‘대방·열구(列口)·남신(南新)·장잠(長岑)·제해(提奚)·함자 (含資)·해명(海冥)’현이 그것이다. 이 중 중국 고대 사서로 위치를 추적할 수 있는 현이 몇 개 있다. 그중 하나가 열구현인데 이병도는 이를 황해도 은율(恩栗)로 비정했다. 다시 그 논리를 보자.

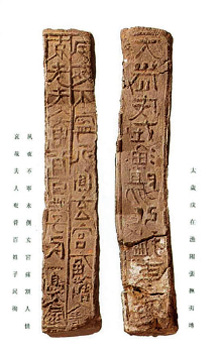

황해도 봉산군 문정면 무덤군과 장무이 무덤. 조선총독부에서 발간한 <조선고적도보>에 실린 사진. 이 부근에서 대방태수 장무이 무덤이 나왔다고 대방군 지역으로 확정한 것이지만 낙랑군이 망한지 35년 후에도 이 지역은 한사군이 지배했다는 것이어서 논리적으로 모순이다.

“은율군은 고구려 시대의 ‘율구(栗口)’ 혹은 ‘율천(栗川)’이니 율구(栗口)는 열구(列口)와 음이 거의 같고 율천 (栗川)도 열수(列水)의 이사(異寫)로 볼 수 있다. 그러므로 열구현이 오늘의 은율 부근이라 함에는 이론(異論)이 없을 것이다.”(이병도, ‘진번군고’, <한국고대사연구>)

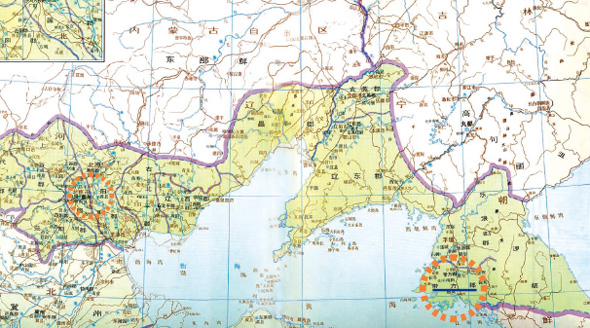

주류 사학계는 대방군 열구현을 황해도 은율군으로 보는 데 이론이 없을지 모르지만 <후한서> 주석자는 “곽박 (郭璞)이 <산해경>에서 ‘열(列)은 강의 이름인데 열수(列水)는 요동에 있다’고 말했다”고 적고 있다. 열구가 요동에 있었다는 뜻이다. 장잠현에 대해서 이병도는 황해도 풍천군으로 비정하면서 그 근거로 <후한서> (後漢書) ‘최인 열전’을 들었다. ‘최인이 장잠현령으로 나가게 되었으나 멀어서 부임하지 않았다’는 구절이다. 그러나 <후한서>는 이 구절에 “장잠현은 낙랑군에 소속되어 있는데 요동에 있다”는 주석을 달아놓았다. 이병도가 이 주석을 못 보았을 리 없지만 자신의 생각과 다르므로 못 본 체하고 황해도 풍천에 비정한 것이다. 중국 고대 사서는 대방·열구·장잠현을 모두 황해도가 아니라 요동에 있었다고 말하고 있다.

대방군 설치자 주무대도 요동

또한 주류 사학계는 진번군과 대방군을 같은 지역으로 보고 있지만 그런 해석을 뒷받침하는 고대 사료는 전무하다. 진번군에 대한 사료 자체가 희소하기 때문에 역설적으로 많은 논란이 있어왔다. 크게 정리하면 진번군이 요동이나 고구려 지역에 있었다는 북방설과 황해도 등지에 있었다는 남방설이 있다. 이병도는 북방설에 대해 “일소(一笑)에 붙이고도 남음이 있다”고 일축하면서 ‘진번군=대방군=황해·경기도’라고 주장했다. 그런데 그가 이런 근거로 든 것은 고대 사료가 아니라 19세기 말~20세기 초의 중국학자 양수경(楊守敬: 1839~1915)이 <회명헌고>(晦明軒稿)에서 대방군의 7개 현을 옛 진번군의 잔현(殘縣)이라고 주장한 것을 그대로 차용한 것이다. 아무런 사료적 근거를 제시하지 못한 양수경의 주장에 대해 이병도는 “어떻든 대방 7현을 고(故) 진번의 잔현(殘縣)으로 추단(推斷: 추측해서 단정함)한 것은 틀림없는 탁견으로 진번 문제 해결에 한 서광을 비추어 주었다”(<한국고대사연구> 114쪽)라고 극찬했다.

쓰다 소우키치는 <조선역사지리>에서 진번군을 압록강 상류 부근이라고 비정했는데 이병도는 이 문제에 대해서는 쓰다가 아니라 양수경을 스승으로 삼은 셈이다. 조선사 편수회의 이마니시 류(今西龍)가 진번군을 충청· 전라북도 지역으로 비정하고 이나바 이와키치(稻葉岩吉)가 충청도 지역으로 비정한 것보다는 조금 나은지도 모르겠지만 조선 후기 안정복(安鼎福)은 <동사강목>(東史綱目)에서 <사기>와 <한서>(漢書)를 근거로 “진번은 요동에 있었다”고 주장했다. 대방군을 설치한 공손강 가문 은 그 부친 공손도(公孫度)가 후한 말의 혼란기에 요동왕을 자칭했던 가문이다. 이 가문은 서진(西進)하는 고구려와 요동에서 여러 차례 충돌했다. <삼국지> ‘위서’ 공손도(公孫度) 열전은 공손도와 아들 공손강 일가에 대해 자세하게 기록하고 있는데 이들의 무대는 시종일관 요동이었고 중국 중앙정부로부터 요동의 지배권을 인정받는 것이 목표였다.

고구려의 저지선을 뚫고 황해도와 경기 북부까지 진출하는 것은 이 가문의 관심사도 아니었을뿐 더러 가능하지도 않다는 사실을 잘 알고 있었다. 위에는 고구려, 아래는 백제가 압박하는 황해·경기도에 대방군이 존속한다는 것은 애당초 불가능했던 것이다.

이덕일 |

'최초의 나라 한(환)국 > 역사 이야기' 카테고리의 다른 글

| 식민사관 ‘三國史記 初期記錄 허위론’ 교과서에 그대로(6) -이덕일 칼럼 (0) | 2009.07.11 |

|---|---|

| 한사군 한반도설’ 근거 목곽묘, 한사군 앞서 이미 축조 (5) -이덕일 칼럼 (0) | 2009.07.11 |

| 낙랑, 한반도에 있었다’ 쓴 중국 사서 하나도 없어(3) - 이덕일 칼럼 (0) | 2009.07.11 |

| 중국이 밑돌 깔고 일제가 못박은 ‘평양’의 한사군'(2) - 이덕일 칼럼 (0) | 2009.07.11 |

| 현재진행형 역사 왜곡 뒤엔 ‘츠다·이병도의 짙은 그림자’(1) - 이덕일 (0) | 2009.07.11 |